【実践テンプレート付き】採用戦略の立て方|フレームワークの活用で採用市場を勝ち抜く

公開日: 2025年04月28日 | 最終更新日: 2025年11月21日

「とりあえず毎年同じ流れで新卒を採っているけれど、本当にこのやり方でいいのだろうか?」

そんな不安や迷いを抱えている人事責任者・経営者の方も多いのではないでしょうか。少子化や就職活動の早期化など、近年の新卒採用市場は大きな変化の中にあります。従来の“なんとなくの採用”では、必要な人材を確保できない時代に突入しているのです。

本記事では、採用を「経営課題の解決手段」として位置づけ、単なる設計にとどまらない“体制と運用まで見据えた採用戦略”を6つのステップで詳しく解説します。

目次

- 採用戦略とは

- なぜ今、採用戦略が必須なのか:最新データで読み解く採用市場

- 採用戦略を立てるメリット

- 採用戦略の立て方6ステップ

- 採用戦略に使えるフレームワーク8選

- ① ペルソナ分析|求める人材像の具体化

- ② 3C分析|自社・競合・候補者の三方向で採用環境を整理

- ③ 4C分析|候補者視点で魅力と課題を再定義

- ④ STP分析|ターゲットと訴求軸の決定

- ⑤ SWOT分析|採用の内部・外部要因を整理

- ⑥ TMP設計|採用〜育成〜定着までを一気通貫で設計

- ⑦ ファネル分析|各フェーズの歩留まりを可視化

- ⑧ 採用カスタマージャーニー|候補者体験(CX)の整理

- 【フェーズ別】採用戦略実行の流れ

- 採用戦略を実行する際のポイント

- 2026年以降の採用トレンドと手法まとめ

- 成功企業に学ぶ|戦略的採用の事例と失敗からの学び

- 新卒・中途における採用戦略の違い

- まとめ

採用戦略とは

採用戦略とは、企業が事業戦略に合った最適な人材を、確実かつ再現性高く採用するための中長期的な戦略のことです。

単に「人を集める活動」ではなく、どんな人材を・どのタイミングで・どの手法で・どれくらいの投資で獲得するかを計画し、組織の成長につなげるための「方向性」を定めます。

激化する採用市場では、場当たり的な施策だけでは応募も採用も安定せず、PDCAもまわりません。だからこそ、多くの企業で 「採用の再現性」を上げる戦略設計 が必須となっています。

なぜ今、採用戦略が必須なのか:最新データで読み解く採用市場

いま日本の企業は、かつてない人手不足の深刻化に直面しています。

株式会社帝国データバンクが2025年10月に実施した調査によると、51.6%の企業が「正社員が不足している」と感じていることが明らかになりました(※4年連続で5割超)。非正社員も含めると、全体の約8割近くが「人が足りていない」と回答しています。

つまり、企業よりも求職者の選択肢が多い「売り手市場」が続いているということです。

出典:帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2025年10月)」

新卒採用市場:学生側が“選ぶ側”に

厚生労働省・文部科学省の調査によれば、2026年卒の大学生の就職内定率は73.4%(2025年10月1日時点)。前年の72.9%から上昇し、3年連続で70%を超える水準が続いています。

つまり、企業が採用したいと思う学生の多くは、秋の段階ですでに就職先を確保しているのです。

出典:厚生労働省・文部科学省「令和8年3月大学等卒業予定者の就職内定状況」

一方で、株式会社マイナビの調査によれば、企業側の採用充足率は69.7%と、過去4年で最低水準に。採用予定人数を満たせていない企業が多数存在しています。

中途採用市場:求人が人を取り合う時代

パーソルキャリア株式会社が発表した「doda転職求人倍率レポート」によると、2025年9月時点の転職求人倍率は2.43倍。

転職希望者1人に対し、求人が2.43件ある計算です。1年前の同月(2024年9月)は2.41倍、2年前は2.28倍と、年々倍率は上昇傾向にあります。

このように、新卒も中途も、いまの採用市場は売り手優位の市場環境が続いています。このような状況下で、場当たり的なアプローチをしても「優秀な学生にはそもそも会えない」「せっかく会っても内定辞退される」といった事態が起こりがちです。

大切なのは、「どんな人材を、いつ・どこで・どうやって採用するか」を設計し、自社の事業戦略とつなぐこと。つまり、「採用戦略」がなければ、人材は競合に奪われていく時代なのです。

これから紹介する戦略設計のステップをもとに、再現性ある採用の仕組みづくりを一緒に始めていきましょう。

採用戦略を立てるメリット

ここからは、採用戦略を立てるメリットを紹介します。

母集団の「数」と「質」が向上する

採用戦略を立てると、どんな人材を狙い、どのチャネルで接点をつくるかが明確になります。

その結果、求める人材に届く打ち手が増え、応募数も応募の質も自然と向上します。

特に中小企業・ベンチャーは知名度で大手に勝ちにくいため、「誰にどうアプローチするか」を戦略的に決めるだけで、採用成果は大きく変わります。

欲しい人材から“選ばれる企業”になる

欲しい人材から「この企業は素敵だな」「入社したいな」と思ってもらいやすくなる点も、採用戦略のメリットです。

ターゲットの価値観や意思決定ポイントを深く掘り下げ、どの魅力を・どのように伝えるかを整理し、初期接点・面接・内定者フォローまで、選考プロセス全体を通して「何を」「どのタイミングで」伝えるかを一貫して設計できます。

こうした一連の体験が候補者の意欲を高め、「この会社いいかも」と思ってもらえる確率が格段に上がります。

採用コストを削減できる

「とりあえず募集」「とりあえず面接」では、金額的・工数的に無駄なコストが発生してしまいます。

必要な人材を、必要な数だけ、最適な方法で集め、高い移行率で入社に導く状態をつくることで、ムダ打ちが減り、採用活動そのものが効率化されます。

採用戦略の立て方6ステップ

「戦略が必要なのはわかったけれど、実際には何から始めればいいのか分からない…」

そう感じている方に向けて、ここでは新卒採用戦略を立てる際の基本ステップを6つに分けてご紹介します。抜け漏れを防ぎながら、自社にとって最適な採用計画を設計するための道筋を確認していきましょう。

ステップ①:採用の目的とゴールを明確にする

まず最初に行うべきなのが、「なぜ採用を行うのか」「どのような人が必要なのか」を明文化することです。

ここが曖昧なままだと、場当たり的な採用になり、ミスマッチや早期離職につながるリスクが高まります。

単なる人員補充ではなく、事業や組織の未来にどのように貢献してほしいかを軸に設計しましょう。

▼目的設定は“経営課題の言語化”から始まる

アールナインでは、採用を「人手不足の穴埋め」ではなく、経営課題の解決手段のひとつと位置づけています。

そのため、戦略の出発点として、以下のようなフレームで採用の目的を明確にします。

| フレーム項目 | 内容例 |

| 経営戦略 | 今後3年間で新規事業を立ち上げ、売上を120%成長させる |

| 組織課題 | プロジェクトを推進できる若手リーダー層が不足している |

| 採用目的 | 新規事業を牽引できる若手リーダー候補の採用 |

| 求める人物像 | 課題解決型の思考ができる/自走力がある/変化を楽しめる |

こうした設計を行うことで、採用活動が経営と地続きの戦略として機能し、現場や経営層との連携もスムーズになります。

▼ゴールは“いつまでに・誰を・何名”を具体化する

目的とあわせて重要なのが、ゴールの数値化とスケジューリングです。

たとえば、

- 「半年以内に◯名の採用を完了させたい」

- 「4月入社に間に合うよう◯月までに内定承諾を得たい」

といったように、採用完了の期限と必要人数を具体的に設定することで、次のステップ以降(チャネル設計・スケジュール設計)がぶれなくなります。

▼このステップを疎かにすると…

目的が曖昧なまま採用を始めると、

- 「なんとなく良さそう」で採用したが早期離職してしまった

- 想定よりもカルチャーが合わずチームに馴染めなかった

- 配属部署と採用担当者で「欲しい人材像」がずれていた

といったミスマッチが起こりがちです。

逆に、採用の目的を組織全体で共有し、明文化しておくことが、すべての戦略設計の土台になります。

ポイントまとめ

- 採用は「経営課題の解決手段」として捉える

- 目的設定は、経営戦略 → 組織課題 → 採用目的 → 求める人物像 の順に整理

- ゴールは「誰を・いつまでに・何名」まで数値で明確化

- 目的・ゴールの共有が、ミスマッチ防止と戦略実行のカギになる

ステップ②:求める人材要件を明確にする

採用戦略を成功させるには、「どんな人に来てほしいか」を具体的に定めることが欠かせません。

ここで重要なのは、スキルや学歴などのスペック情報にとどまらず、価値観・思考傾向・カルチャー適応性までを含めた“深い設計”です。

▼「活躍人材」の共通点から逆算する

まずは、社内で実際に活躍している社員を棚卸し、共通する特徴を洗い出します。

- どんな価値観を持っているか

- どのような場面で強みを発揮しているか

- 周囲とどのような関係を築いているか

こうした特徴をベースに、“自社らしさ”にフィットする人物像=採用ペルソナを構築していきます。

▼アールナインの視点:カルチャーマッチは“行動”で定義する

アールナインでは、カルチャーフィットを「なんとなくの雰囲気」ではなく、行動ベースで言語化しています。

具体的には:

| 設計プロセス | 実施内容例 |

| 社員アンケート・1on1面談の実施 | 価値観・判断基準・行動特性をヒアリング |

| 活躍人材の共通項を抽出 | 例:曖昧な状況でも前向きに動ける/地道な努力を積み重ねられる |

| カルチャーの“行動定義”を文書化 | 面接官や現場と共有し、評価基準として活用 |

これにより、感覚に頼らない評価基準が確立され、入社後のミスマッチを防ぎやすくなります。

▼共通認識が“採用体験”の一貫性をつくる

ペルソナ設計は、採用担当だけでなく、面接官・現場マネージャーと共有することが極めて重要です。

アールナインでは、以下の観点で人材要件の解像度を高めています:

- どんな価値観や判断軸を持つ人か

- どのような情報に反応しやすいか(SNS/動画/ストーリー性など)

- 入社後にどのような成長可能性があるか

- どのタイミングで離脱しやすい傾向があるか(行動心理の把握)

こうした情報を人材要件に落とし込むことで、求人文・面接設計・フォロー内容まで、全ての施策に一貫性が生まれます。

ポイントまとめ

- 人材要件は「スペック」だけでなく「価値観・行動特性」まで描くことが重要

- 活躍社員の棚卸し → カルチャーマッチの言語化が、採用の精度を高める

- 面接官や現場とも共通認識を持ち、選考体験に一貫性をもたせる

- 結果として、「この会社は自分を理解してくれている」という候補者体験をつくれる

ステップ③:現状の課題と環境を分析する(内部/外部)

採用戦略を立てる上で不可欠なのが、現状把握と課題の見える化です。

感覚や憶測ではなく、データと実態の両面から現状を分析することで、的確な改善策と戦略が導き出せます。

▼まずは採用フローを「数値」で棚卸しする

以下のようなKPI・歩留まりデータを時系列やチャネル別に整理することで、ボトルネックや改善余地が見えてきます。

- エントリー数・通過率・内定率・承諾率などの数値

- 辞退発生タイミングと理由

- 採用にかかった費用(媒体別、工数別)

- 内定者・新入社員の離職率やオンボーディング状況

これらの情報を可視化することで、単なる結果分析ではなく、課題の構造と因果関係が見えてきます。

▼アールナインの視点:「演繹×帰納」で戦略を設計する

アールナインでは、現状分析において2つのアプローチを併用しています。

| アプローチ | 概要 |

| 演繹的アプローチ | 経営・組織戦略から“理想の人材像”を導き出し、現場とのギャップを測る |

| 帰納的アプローチ | 実際に活躍している社員の特徴や採用データから“成功パターン”を抽出する |

両者を組み合わせることで、「あるべき姿」と「現場のリアル」をつなぐ実行可能な戦略設計が可能になります。

▼競合比較で“選ばれない理由”を可視化する

現状分析には、自社の中だけでなく、競合他社との比較視点も重要です。

たとえば:

- 自社にしかない魅力は何か?

- 選考スピードや面接対応の丁寧さに差はあるか?

- 辞退者は他社のどこに魅力を感じていたのか?

アールナインでは、辞退者インタビューを外部パートナーが実施することで、学生の本音や企業イメージのギャップを把握し、以下のような改善に活かしています:

- 訴求ポイントや説明会資料の改善

- 面談・面接で伝えるべきメッセージの最適化

- フォロータイミングの見直し

このように、現状分析は単に課題を洗い出すだけでなく、「何を伸ばせば勝てるか」を見極める工程でもあります。

ポイントまとめ

- 感覚ではなく、数値と実態に基づいてボトルネックを可視化

- 経営戦略と現場の実態をつなぐ「演繹×帰納」の2軸で分析

- 辞退者の声や競合比較を通じて、選ばれる/選ばれない理由を深掘る

- 分析は“課題発見”だけでなく“成功再現”の手がかりにもなる

ステップ④:戦略・方針を策定する

現状の課題や人材要件を明確にしたら、次は「誰を・どの手法で・いつ・どのくらい採用するか」という戦略方針の具体設計に移ります。

ここでは、“どのチャネルで、どのように接点をつくり、どう動機づけていくか”を設計図レベルで組み立てることが重要です。

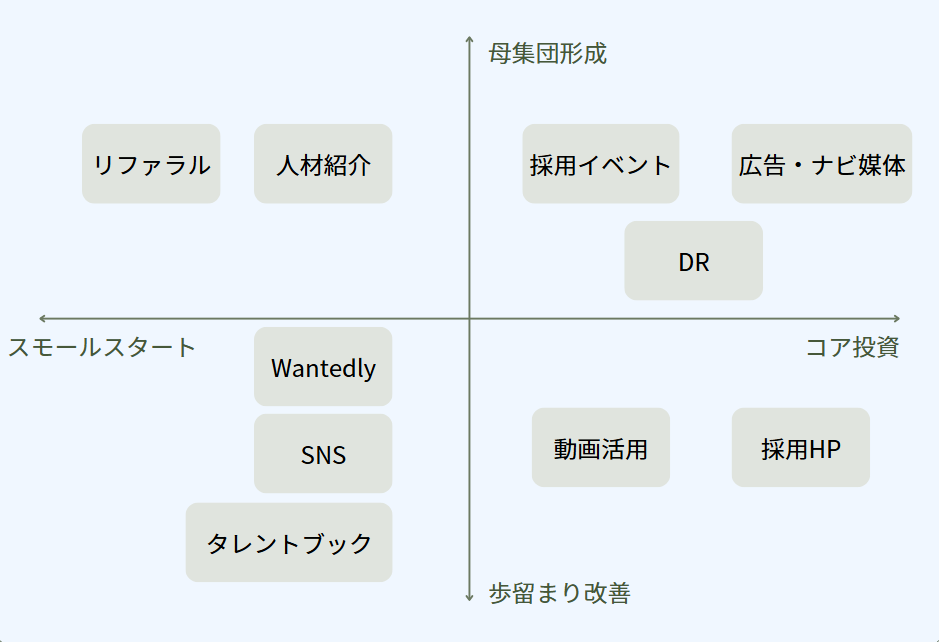

▼アールナインの視点:「目的×コスト」でチャネルを選定する

採用チャネルの選定では、単に「流行っているから」「他社も使っているから」ではなく、目的とコストのバランスで戦略的に選ぶ必要があります。

アールナインでは、以下のようなマッピングでチャネルを分類しています

このように目的別・コスト別に整理することで、限られたリソースでも効果的なチャネル設計が可能になります。

▼成果を分ける“チャネルの組み合わせ設計”

チャネルは単体で使うのではなく、課題に応じて複数を組み合わせて使うことで、相乗効果が生まれます。

アールナインの支援事例では、次のような“戦略的組み合わせ”が成果につながっています:

| 課題 | 組み合わせ戦略例 |

| 認知不足で応募が来ない | ナビ媒体 × SNS発信 × 自社HP改善 → 接触機会を増やし認知を最大化 |

| 面談離脱が多い | DR × タレントブック × カジュアル面談 → 個別性+共感で歩留まり改善 |

| 内定辞退が多い | 紹介会社 × 動画コンテンツ × 定期LINEフォロー → 不安払拭と安心形成 |

重要なのは、「目的ごとにチャネルを使い分け、接点を意図的に設計する」ことです。

▼外部パートナーを“戦略的に使う”という選択肢

限られたリソースの中で成果を出すには、すべてを内製しない=戦略的な外部活用も視野に入れるべきです。

たとえばアールナインでは、以下のような業務を外部化することで、人事が“戦略”に集中できる体制を整えています。

- DRやスカウト送信の代行

- 面談・面接の同席

- 内定者フォローやモニタリングの設計・運用

- 応募者へのアプローチ文面・訴求コンテンツの制作

外注は“手放すこと”ではなく、自社の目的を達成するための手段の一つと捉え、適切に組み込むことがカギです。

ポイントまとめ

- チャネルは「目的×コスト」で整理し、効果的に選ぶ

- 複数チャネルの組み合わせで課題解決力を高める

- 外部パートナーの力を活用し、戦略遂行に集中できる体制をつくる

- チャネル戦略は、採用成果を左右する“実行の根幹”

ステップ⑤:採用プロセスとスケジュールを設計する

採用戦略の実行を成功させるには、年間スケジュールと選考プロセスの設計が不可欠です。

特に近年は、学生や転職希望者の意思決定がより早く・鋭くなっており、“スピード感”と“接点密度”の両立が成果を分けるポイントとなります。

▼採用目標から逆算したKPI設計を行う

たとえば、最終的に5名を採用したい場合:

- 最終面接通過:10名

- 一次面接通過:30名

- エントリー数:100名

といったように、各フェーズごとの歩留まりと必要数を算出し、KPIを基準に採用プロセスを設計します。

これは、単なる数合わせではなく、工数や日程確保のリアリティを持たせるための設計図となります。

▼アールナインの視点:「スケジュールは戦略の一部」

アールナインでは、スケジュールを「単なるカレンダー」ではなく、候補者の意思決定をコントロールする戦略ツールと位置づけています。

以下の3つの視点を組み込むことで、印象・歩留まり・承諾率の改善につながります。

【1】“比較タイミング”を意識する

- 同業他社の選考スケジュールを調査し、被らない時期に接点を持つ

- 内定出しを早めに設計し、他社検討前に志望度を高めておく

→「比較される前に印象づける」ための先手設計がカギです。

【2】接点間隔を空けすぎない

- 面談・面接の間が空くと熱が冷め、辞退や離脱が増える傾向に

- 各接点のインターバルは原則1週間以内に抑え、テンポよく進める

→LINEや動画など、“短い接点”を挟む設計も有効です。

【3】満足度を高める体験設計

選考に対する候補者の満足度は志望度に大きく影響を与えます。

候補者の満足度を高めるためのポイントをいくつかピックアップします。

- 最終面接を含め「6回以上の接点」を持たせる

- 初回接点はカジュアル面談にする

- 面接や面談の満足度を高める

- 接点を実施したあとのフォローも欠かさない

▼社内の体制と“すり合わせ”て設計する

スケジュールは候補者だけでなく、社内体制との連携設計も重要です。

- 面接官のスケジュールを事前に確保

- 配属予定部署や経営陣との連携タイミングを明確化

- 万が一の“落としどころ”やリスケ対応の余白を持つ

→「理想的な設計」ではなく、「運用できる設計」をつくることで、実行力が高まります。

ポイントまとめ

- 採用KPIから逆算したプロセスと数値設計が必要

- スケジュールは「戦略」であり、「印象設計」の武器になる

- 候補者の選考に対する「満足度」を高めることを意識する

- 社内体制とも連動した、運用可能なプロセス設計を

ステップ⑥:社内共有と体制づくり

採用戦略を立てて終わりではなく、それを実行できる社内体制と運用フローを整えることが、成果につながる最大のポイントです。

採用は人事部だけの仕事ではなく、「会社全体で取り組むべきプロジェクト」として捉えることが必要です。

▼面接官・現場・経営層との連携設計がカギ

以下のような社内連携を設計することで、一貫性のある採用体験と高い評価精度が実現します。

- 面接官の評価軸統一・ロールプレイ実施

- 配属予定部署とのペルソナすり合わせ

- 経営層とのビジョン共有・登壇機会の設計

- 採用広報への現場社員の巻き込み(座談会・SNS発信等)

こうした「巻き込み型採用」は、候補者の志望度にも好影響をもたらします。

▼アールナインの視点:体制構築は“再現性”のための仕組み化から

属人化を防ぎ、長期的に強い採用体制をつくるために、アールナインでは以下のような**“仕組み”の構築**に力を入れています。

| 項目 | 実施内容例 |

| ナレッジの明文化 | 採用ペルソナ・評価基準・運用フローをドキュメント化 |

| 業務の仕組み化 | スカウト文面テンプレート、面談・面接のスクリプト化 |

| 評価体制の平準化 | 複数評価者制、役割分担(見極め/訴求)を明確化 |

| フィードバックループの設計 | 振り返りMTGや辞退者インタビューによる継続改善体制 |

このように、「誰がやっても再現できる」「次年度にも引き継げる」状態をつくることが、強い採用チームの条件です。

▼候補者体験(CX)と定量・定性の振り返り

採用活動後には、以下の2つの視点で振り返りと改善を行いましょう。

- 定量データでの検証

- 各フェーズの歩留まり

- 応募チャネル別の効果

- 辞退・内定承諾の比率推移

- 各フェーズの歩留まり

- 候補者体験(CX)の検証

- 応募者アンケート

- 面談中の温度感変化

- 辞退理由の収集(第三者ヒアリング含む)

- 応募者アンケート

→アールナインでは、辞退・早期離職の理由を外部のプロによるインタビューで回収し、「伝え方」「期待値コントロール」「フォロー設計」への改善に役立てています。

ポイントまとめ

- 採用は人事部門だけでなく「全社で取り組む体制づくり」が成果を左右する

- 属人化を防ぐナレッジの明文化・業務の仕組み化が必須

- 振り返りは「数値」だけでなく「体験」からも行うことで、次回施策の精度が高まる

- 外部の力も活用し、継続改善可能な“採用組織”をつくることが最終ゴール

これら6つのステップを踏むことで、自社に合った採用戦略を設計できるようになります。

設計だけにとどまらず、実行と振り返りをセットで回すことで、より強固な採用基盤が構築できるでしょう。

採用戦略に使えるフレームワーク8選

ここでは、採用戦略を立てる際に知っておくと良い8つのフレームワークについて解説します。

- ペルソナ分析

- 3C分析

- 4C分析

- STP分析

- SWOT分析

- TMP設計

- ファネル分析

- 採用カスタマージャーニー

① ペルソナ分析|求める人材像の具体化

採用したい人物像を言語化するための基本フレームワーク。

曖昧な「経験3年以上」「コミュニケーション力が高い」ではなく、どんな価値観・意思決定軸を持つ人材かまで明確にすることで、ターゲットへの訴求やチャネル選定の精度が高まります。

【ペルソナ設定テンプレート】

| 区分 | 主な項目 |

| 基本情報 | 年齢/学歴/経験年数/現職の職種 |

| 現職の状況 | 仕事内容/転職理由/不満 |

| 価値観 | 仕事で重視する点(成長・裁量・安定など) |

| 意思決定軸 | 入社判断のポイント(給与・キャリア・働き方等) |

| 刺さる訴求 | 興味を持つ魅力/懸念しやすい点 |

② 3C分析|自社・競合・候補者の三方向で採用環境を整理

マーケティングの代表的なフレームを採用に転用したもの。

採用競合が誰で、候補者は何を求め、自社の強みは何かを整理することで、採用戦略の方向性が明確になります。

【3C分析テンプレート】

| C | 明確にする内容 |

| Company(自社) | 社風/強み/弱み/待遇/成長機会 |

| Competitor(競合) | 他社の待遇/メッセージ/採用力/評価制度 |

| Customer(候補者) | ニーズ/価値観/選社軸/情報収集の行動 |

blogcard url=”https://r09.jp/columns/9190/”

③ 4C分析|候補者視点で魅力と課題を再定義

候補者を中心に、自社の提供価値や改善点を整理するフレームワーク。

中小企業・ベンチャーなど、大手に比べて知名度に弱みがある企業にとって効果的です。

【4C分析テンプレート】

| 4C | 明確にする内容 |

| Value | 候補者にとっての価値(成長・働きがい 等) |

| Cost | 不安・リスク(給与・安定・評価基準など) |

| Convenience | 応募しやすさ・面接導線 |

| Communication | 魅力の伝え方、接点設計 |

④ STP分析|ターゲットと訴求軸の決定

採用活動における“誰を狙うか”“どう選ばれるか”を明確にします。

求人票・スカウト文・面接メッセージなどが統一され、母集団の質が高まります。

【STP分析テンプレート】

| 要素 | 明確にする内容 |

| Segmentation | 候補者層の分類(経験、年齢、志向性など) |

| Targeting | 最優先で狙うターゲット層 |

| Positioning | ターゲットに“どう見られたいか”の軸 |

⑤ SWOT分析|採用の内部・外部要因を整理

自社の採用活動に影響を与える要素を整理します。

強みと弱み、追い風と逆風が明確になるため、施策の優先順位を決めやすくなります。

【SWOTテンプレート】

| 区分 | 内容 |

| Strength(強み) | 成長環境、裁量、技術力、働き方など |

| Weakness(弱み) | 知名度、給与水準、教育体制の不足 |

| Opportunity(機会) | 市場の追い風、需要増の領域 |

| Threat(脅威) | 競合の強化、売り手市場の加速 |

⑥ TMP設計|採用〜育成〜定着までを一気通貫で設計

採用は“採った瞬間”がゴールではありません。

戦力化・定着を見据えて、採用後の育成やフォローまで設計する考え方です。

【TMPテンプレート】

| 区分 | 整理する内容 |

| 採用 | 必要スキル/採用基準/期待役割 |

| 育成 | オンボーディング計画/初期90日の立ち上がり |

| 定着 | 評価制度/キャリア支援/フォロー体制 |

⑦ ファネル分析|各フェーズの歩留まりを可視化

「応募が少ない」「内定辞退が多い」などの課題を定量的に把握するための分析。

改善すべきポイントが一目で分かります。

【ファネルテンプレート】

| フェーズ | 見るべき指標 |

| スカウト | 開封率/返信率 |

| 応募 | 応募数/応募率 |

| 書類選考 | 通過率 |

| 面接 | 一次〜最終の通過率 |

| 内定 | 内定率 |

| 承諾 | 承諾率/辞退理由 |

⑧ 採用カスタマージャーニー|候補者体験(CX)の整理

候補者が企業を知り、興味を持ち、応募・選考・入社へと進む過程を整理します。

どこで魅力を届けるべきか、どこに負の体験があるかを見つけるのに非常に有効です。

【採用カスタマージャーニーテンプレート】

| ステップ | 押さえる内容 |

| 認知 | どこで知るか(検索/SNS/媒体) |

| 興味 | どの情報で興味を持つか |

| 応募 | 応募のハードル/必要情報 |

| 選考 | 面接体験/評価基準/印象 |

| 内定 | 不安点/意思決定要素 |

| 入社 | フォロー/情報提供 |

【フェーズ別】採用戦略実行の流れ

戦略を立てただけでは、採用はうまくいきません。

むしろ、「戦略をどう実行に落とし込むか」によって、採用成果は大きく変わります。ここでは、採用プロセスを4つのフェーズに分けて、それぞれの段階で意識すべき工夫ポイントを紹介します。

フェーズ1:認知獲得・母集団形成

優秀な学生に出会うためには、まず「知ってもらう」ことが第一歩です。今やナビ媒体だけでなく、SNS・採用動画・オウンドメディア・逆求人サイトなど、接点の多様化が進んでいます。

- SNS活用(InstagramやXなどで社風・社員の姿を発信)

- 社員インタビュー記事やYouTubeでの採用動画

- ダイレクトリクルーティングやスカウト送信の活用

といった施策を、自社のターゲットやリソースに応じて組み合わせましょう。

「学生の目に触れる」「印象に残る」設計が、母集団形成の鍵になります。

フェーズ2:エンゲージメント強化・志望度向上

応募してくれた学生に「ここで働きたい」と思ってもらうためには、エンゲージメントの強化が必要です。

- 社員との座談会

- カジュアル面談

- インターンシップや会社体験ワークショップ

など、双方向のコミュニケーション機会を増やすことで、学生の理解や納得感が深まります。

また、学生目線で不安や疑問に寄り添うような対話を通じて、「この会社なら大丈夫そう」という信頼感を生むことができます。

フェーズ3:選考プロセス設計・体験設計

選考段階では、「選ばれる企業」になるための“体験設計”が問われます。特に注目されるのは、

- 選考スピード:テンポよく進むかどうか(他社に取られる前に動けるか)

- 面接の質:学生を理解しようとする姿勢があるか、会社の魅力が伝わっているか

- 一貫性:面接官ごとに評価軸がブレていないか

このように、選考そのものが学生にとって「企業を見極める時間」でもあることを意識しましょう。

特に、選考途中でのフィードバックやメッセージのやり取りが丁寧な企業は、学生からの評価が高まる傾向にあります。

フェーズ4:内定後フォロー・入社意向の維持

内定を出して終わりではありません。辞退防止や早期離職防止のためには、内定後のフォローが重要です。

- 定期的な連絡(LINEやメールでのメッセージ)

- 内定者懇親会・先輩社員との交流

- 内定者インターンや事前研修

- 不安や期待を聞く1on1面談 など

接点を切らさないことに加え、「この会社に入ったら、ちゃんと成長できそう」という将来像を描けるような情報提供も有効です。

特に、人事以外の社員が関わるフォロー施策は効果が高く、学生のエンゲージメント向上に繋がります。

これら4つのフェーズは、戦略を「行動」に落とし込む際のチェックポイントでもあります。どの段階に課題があるのかを見極め、フェーズごとに改善策を講じることで、戦略の実行力は大きく高まるでしょう。

採用戦略を実行する際のポイント

採用戦略は「作って終わり」ではなく、どう実行し、どう改善し続けるかによって成果が大きく変わります。ここでは、実行フェーズで押さえておきたい重要ポイントを整理して解説します。

常に“候補者視点”で戦略を運用する

採用の主役は企業ではなく「候補者」です。

どれだけ緻密な採用戦略でも、候補者のニーズとかけ離れていれば成果にはつながりません。

特に陥りがちな失敗は以下のようなパターンです。

- ターゲットが少ない媒体に出稿し続ける

- ペルソナが求めない訴求ポイントを前面に出す

- 過去の成功事例をそのまま踏襲し、現在の市場に合わない施策を続ける

候補者の視点を理解し、「この層の人は、なぜ求人を見るのか」「どんな情報で興味を持つのか」まで踏み込んで採用戦略を運用することで、施策の精度が大きく向上します。

採用戦略を“人事戦略”と切り離さない

採用は単体で成立するものではなく、入社後の育成・評価・配置まで含めて一貫性が必要です。

例えば:

- 育成体制が整っている企業なら、新卒採用に力を入れて将来の幹部候補を育てる

- 即戦力が急務なら、中途採用で求める経験やスキルのレベルを明確にする

- キャリアパスが魅力的な企業は、それを採用メッセージとして積極的に打ち出す

採用戦略と人事戦略が分断されていると、「期待していた活躍につながらない」「ミスマッチが増える」といった問題が生じます。

逆に、一貫した設計ができている企業ほど、安定して優秀な人材を確保・戦力化できます。

社内巻き込み型の採用体制

採用戦略は人事部だけが理解していればよいものではありません。

実際に面接・育成・現場受け入れを担うのは各部門であり、現場が戦略を理解し、協力する体制がなければ成功しません。

特に重要なのは以下の点です。

- 採用方針・ターゲット像・選考基準を事前に共有する

- 面接官トレーニングなど、現場との連携スキームを整える

- 「採用は全社の経営課題」という意識を醸成する

戦略の認識がバラバラな組織では、選考評価のばらつきや、面接での魅力訴求不足が生まれ、結果として採用力が下がります。

データをもとにPDCAを回し、改善サイクルを作る

採用戦略は、立案よりも運用と改善の質が成果を左右します。

見るべきポイントは「応募数」「内定数」だけではありません。採用プロセス全体のボトルネックを特定することが重要です。

例:

- 書類通過率が低い → 求人要件と母集団のズレ

- 一次面接の通過率が極端に低い → 面接評価基準やスクリーニングに問題

- 最終選考の辞退率が高い → 魅力訴求の不足、フォローの弱さ

- 入社後すぐの離職 → 期待値のズレ、オンボーディング不足

また、応募経路ごとのパフォーマンス比較も欠かせません。

- 「A媒体は応募数は多いが承諾率が低い」

- 「リファラルは承諾率が高い」

こうしたデータにもとづき、次の手を打つことで採用戦略の精度が継続的に上がります。

最終的には、“採用した後の活躍・定着”まで指標に含めたPDCAができている企業ほど、採用成功確率は高まります。

採用代行を活用する

採用代行(RPO)を活用すれば、面談・面接の代行、スカウト送信、内定者フォローの設計・実行など、戦略を実行するための手足を社外に確保できます。

こうすることで、人事は

・戦略の立案・ブラッシュアップ

・経営層や現場との連携

・採用方針の意思決定

といったコアな業務に集中できる環境が整います。

外部に依頼する=すべてを丸投げ、ではありません。

あくまで「自社の目的を達成するためのリソース拡張」と捉え、必要な部分だけを柔軟に任せることができるサービスを選ぶことが重要です。

2026年以降の採用トレンドと手法まとめ

採用市場の変化は年々スピードを増しており、戦略的に採用活動を進めるには、最新のトレンドを押さえることが欠かせません。

ここでは、2026年卒以降に特に注目される新卒採用の手法・潮流をまとめてご紹介します。

トレンド①:ハイブリッド型採用の定着

コロナ禍で急速に進んだオンライン選考は、現在ではオンライン+対面を組み合わせたハイブリッド型として定着しつつあります。

- オンライン:説明会・一次面接などで効率化

- 対面:最終面接や職場見学でリアルな魅力訴求

学生も「一部はオンラインで済ませたい」「でも雰囲気は直接見たい」というニーズを持っており、柔軟な選考体験の提供が選ばれる理由のひとつになります。

トレンド②:ダイレクトリクルーティング(攻めの採用)の活用

ナビ媒体に頼るだけでなく、自社から能動的に学生にアプローチする**ダイレクトリクルーティング(DR)**も普及しています。

- OfferBox、キミスカ、dodaキャンパスなどの逆求人型サイト

- スカウトメッセージのパーソナライズ化

- 優秀層への早期接触と囲い込み

といった施策により、「会いたい学生」に絞った効率的な採用が可能です。

また、ナビ非活用層(情報感度が高く自律的な学生)へのアプローチにも有効です。

トレンド③:ソーシャルリクルーティング(SNS採用)の強化

InstagramやX(旧Twitter)、TikTokといったSNSを使った情報発信型の採用活動も増えています。

- 社員インタビューや働く様子の投稿

- 就活アカウントの運用(就活生との接点を構築)

- ストーリーズやリールを使った手軽な動画訴求

これらは「雰囲気が伝わりやすい」「気軽に情報を得られる」媒体として、学生からの支持が高まっています。

中小企業でも“知ってもらう”ための手段として効果的です。

トレンド④:カジュアル面談・座談会など“非選考接点”の充実

学生との信頼関係を構築するには、選考外の場で本音を引き出すことがカギです。

以下のような「カジュアルな接点」が増えています。

- 1on1カジュアル面談(エントリー前後に実施)

- 社員との座談会(職種・年代別に設定)

- 就活相談イベント(企業からの売り込みをしない姿勢)

こうした場では、企業の人柄やカルチャーが自然に伝わりやすく、学生の志望度を高めるきっかけになります。

トレンド⑤:内定者フォローの強化と可視化

内定後の辞退防止に向けて、計画的なフォロー体制の構築が進んでいます。

- 定期連絡・懇親会だけでなく、1on1ヒアリングやサーベイの実施

- 内定者の心理状態を可視化し、フォロータイミングを最適化

- オンライン内定者イベントや入社前研修の充実

特にフォローを“仕組み化”する企業が増えている点が、以前との大きな違いです。

これらのトレンドを全て取り入れる必要はありませんが、自社の採用課題やリソースに合わせて選択・組み合わせることで、より時代に合った、学生に選ばれる採用活動を実現することができます。

成功企業に学ぶ|戦略的採用の事例と失敗からの学び

戦略的な採用は、実際にどのような成果につながるのか。

ここでは、実際の企業事例をもとに「成功につながった取り組み」と、逆に「戦略不在によって生じた失敗」から得られる学びを紹介します。

成功事例①:全社巻き込み型で採用力を強化したメーカーA社

地方に拠点を持つ中堅メーカーA社では、数年にわたり「新卒が集まらない」「辞退率が高い」という悩みを抱えていました。

そこで採用活動を“人事部門だけの仕事”から“全社プロジェクト”へと転換。現場社員を巻き込み、以下のような施策を実行しました。

- 現場社員による説明会登壇

- 配属部門主導の座談会やインターン

- 社員紹介(リファラル)制度の導入

その結果、学生からの信頼が増し、志望度・定着率ともに向上。採用目標も前倒しで達成するなど、戦略実行の好例となっています。

成功事例②:デジタル戦略で認知拡大に成功したスタートアップB社

B社は知名度の低さからエントリーが集まらず、毎年の採用が苦戦していました。

課題は「まず知ってもらう」こと。そこで、以下のようなデジタル戦略に基づくプロモーションを展開しました。

- 採用オウンドメディアの立ち上げ

- 社員ストーリー記事やSNS発信の強化

- Wantedly等を活用したダイレクトリクルーティング

さらに、母集団形成後は内定者フォローを“専任担当が伴走する”体制を構築し、結果的に承諾率90%超を実現。

「認知〜志望化〜内定承諾」までの一貫した戦略設計が功を奏した事例です。

失敗事例:戦略不在により母集団形成も選考も機能しなかったC社

一方、業界大手ながら戦略設計をしていなかったC社では、「とりあえず例年通り」で進めた結果、次のような問題が発生しました。

- ナビ媒体に出すも、ターゲット層の応募が集まらない

- 面接官ごとに評価基準がバラバラで、通過者に偏り

- 内定後のフォローが薄く、辞退者が続出

根本的な原因は、採用ターゲット・訴求軸・選考設計が曖昧だったこと。「場当たり的な対応の積み重ね」が採用全体の迷走につながった失敗例です。

成功企業に共通するポイント

いずれの成功事例にも共通しているのは、「課題を明確化し、目的に合わせて戦略を立てたこと」です。

また、実行フェーズでは社内リソースだけに頼らず、外部の専門パートナーを活用していた点も、成果につながる要因のひとつでした。

このような事例から学べるのは、採用活動を“なんとなく”進めるのではなく、意図と設計を持って進めることの重要性です。

特に、社内にノウハウや人手が足りない場合には、外部との連携も視野に入れた戦略構築が必要だと言えるでしょう。

blogcard url=”https://r09.jp/columns/27065/”

新卒・中途における採用戦略の違い

「戦略的に採用活動を進めたい」と考えたとき、新卒と中途で何が違い、何が共通しているのかを整理しておくことは重要です。

このパートでは、両者の違いと共通点を対比しながら、新卒採用戦略を立てる際に意識すべきポイントを明らかにしていきます。

採用目的の違い|“即戦力”か“将来の戦力”か

- 中途採用:不足しているスキル・経験を補うための即戦力補充が主な目的

- 新卒採用:将来を見据えて、ポテンシャルの高い人材を育成前提で迎え入れる

新卒採用は、短期的な人員補充ではなく中長期の人材育成計画に基づいた投資的採用である点が大きな特徴です。

選考設計・判断基準の違い

- 中途採用:職務経歴やスキルのマッチ度を重視

- 新卒採用:過去の経験よりも価値観や将来性、カルチャーフィットを重視

中途では「できるかどうか」が評価基準になる一方、新卒では「伸びるかどうか」「合いそうかどうか」が判断軸になります。

そのため、新卒採用では評価基準の言語化と、面接官間の基準統一が戦略上欠かせません。

採用スケジュールと歩留まり設計の違い

- 中途採用:常時採用や通年採用が基本。スピードが重視される

- 新卒採用:年単位での計画が必要。歩留まりや内定後フォローも重要

新卒は、説明会→選考→内定→入社まで半年〜1年かけて計画的に進める必要があるため、戦略設計の複雑性が高くなります。

また、母集団形成から承諾率、辞退防止策まで一連のKPI管理が重要です。

共通点:採用成功のカギは「設計」と「体験」

新卒・中途を問わず、採用活動の成否は「誰を採るのか」「どう選ぶのか」「どう訴求するのか」の設計次第です。

そしてもう一つ、見落とされがちなのが“候補者体験(CX)”の設計。学生も中途転職者も、選考や接点の中で企業に対する印象を持ち、それが「この会社に入るかどうか」の意思決定に直結します。

- 面接での対応の丁寧さ

- 情報提供のタイミングと質

- 不安への寄り添い

など、細かな接点一つひとつが、戦略に基づいた“体験価値”になっているかが共通の成功要因です。

経営判断としての“戦略設計”は共通項

新卒も中途も、採用は人材という“経営資源”をどう獲得するかという戦略そのものです。

「この層を採るべきか」「いつ採るか」「どこにアプローチするか」は、単なるオペレーションではなく、経営判断として取り組むべきテーマです。

特に新卒採用は、採ってから活躍するまでに時間がかかる分、先を見据えた設計力が求められる――それが最大の違いとも言えるでしょう。

このように、新卒と中途ではアプローチの仕方や設計の難易度は異なりますが、「戦略を持って採用に取り組む」という本質は共通です。

それぞれの特性を理解し、目的に応じた設計と体制を組むことで、安定した人材獲得が可能になります。

まとめ

ここまで見てきた通り、新卒・中途を問わず、日本の採用市場は完全に売り手市場です。

人が余っているのではなく、「企業側が人材を取り合っている」状況だからこそ、場当たり的な打ち手では競合に勝てません。

「なんとなくの場当たり的な採用」をやめ、採用を経営と地続きの戦略として再設計し、「選ばれる採用」へシフトしていきましょう。

もし「自社に合った採用戦略の立て方が分からない」「プロに壁打ちしながら一緒に考えたい」という方は、ぜひアールナインにご相談ください。15年800社の採用支援実績をもとに、貴社にあった採用戦略の策定をサポートします。

この記事の監修者:

1999年青山学院大学経済学部卒業。株式会社リクルートエイブリック(現リクルート)に入社。 連続MVP受賞などトップセールスとして活躍後、2009年に人材採用支援会社、株式会社アールナインを設立。 これまでに2,000社を超える経営者・採用担当者の相談や、5,000人を超える就職・転職の相談実績を持つ。