「感覚的な採用」に再現性を。要件定義・評価シート作成など、採用の仕組みづくりを推進

「これまでの採用は、いわば“感覚頼み”でした。直観的に『良さそうな人』と感じたら採用するスタイルだったんです」。

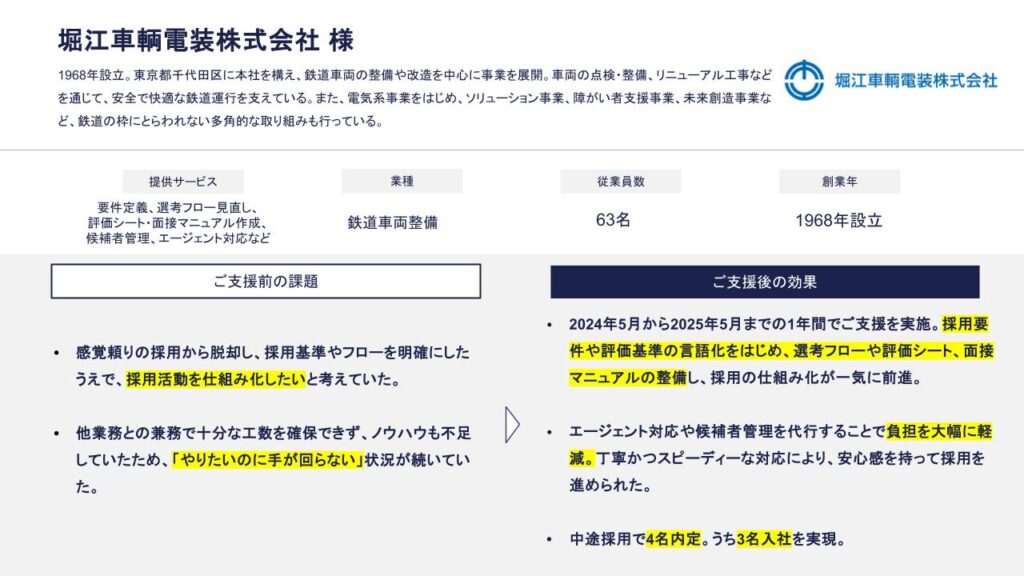

こう話すのは、従業員数63名(2025年3月時点)、鉄道車両の整備・点検を手がける堀江車輌電装株式会社の代表、堀江様。

「会社を成長させるため新しいタイプの候補者も採用したい」と考えていたものの、採用担当は社長を含む2人体制。工数も知見も足りず、採用基盤の見直しが急務でした。

そこでアールナインがご支援したのが、「採用の仕組みづくり」と「実務代行」。求める人物像の設定から評価基準の設計、エージェント対応、選考管理などの実務までを行い、採用活動を“型”に落とし込み、工数を削減。さらに中途採用で4名内定、うち3名入社を実現しました。

今回は、代表の堀江様と、長年、採用に関わっている荻野様に、導入の背景や支援内容、そして感じている変化についてお話を伺いました。

◆感覚的な採用から脱却したい。多様性ある組織づくりを目指し、採用の仕組みを構築

――改めて、貴社の事業内容を教えてください。

堀江様

当社は、鉄道車両の整備や改造を中心に事業を展開しています。1968年の設立以来、安全で快適な鉄道運行を支えることを使命に、車両の点検・整備やリニューアル工事などを手がけてきました。

また、障がい者支援事業、ビルメンテナンス事業、未来創造事業など、幅広い事業にも取り組んでいます。

――導入前の課題について教えてください。

堀江様

これまでの採用は、いわば“感覚頼み”でした。高卒で勢いのある男性中心に、「直観的に当社に合いそう」と感じたら採用する、というスタイルです。

活気のある組織づくりにはつながった一方で、似たようなタイプの人材が集まりやすく、多様性の観点で課題が残りました。時代の変化の中、さらに会社を成長させていくには、これまで迎え入れてこなかった層にも目を向け、新しい風を取り入れていく必要があると感じていました。

そのためには、直感ではなく、もっと“仕組み”として採用を進めていく体制が必要だと強く思ったんです。

荻野様

ただ、ノウハウ的にも工数的にも、自分たちだけで採用を“型化”するのは難しいと感じていました。

当時は採用専任の部署がなく、社長と私の2名体制で、他業務と兼務しながら、新卒・中途ともに3~5名ずつ採用を進めてきました。工数面にも限りがあり、採用に特化した十分な経験もありません。現場の管理職にも必要に応じて協力を仰いでいましたが、要件定義や方針は個別に話すだけで、会社全体で採用の方向性を共有できていない状況でした。

だからこそ、外部のプロの力を借りて、一度しっかりと採用の仕組みを整える必要があると感じ、アールナインへの依頼を検討し始めました。

――そうした中で、アールナインの導入を決めた理由は何だったのでしょうか。

堀江様

紹介でアールナインの代表・長井さんとお会いする機会があり、ちょうど採用について課題を感じていたタイミングだったので、お話を伺いました。

提案内容がこちらの課題に的確にフィットしていて、必要な情報だけを簡潔に伝えてくれた。無駄がなく、話していて違和感がなかったんです。

採用目標の設定に加え、「なぜこの人数が必要なのか」という背景の整理や、戦略に沿った業務の優先順位付けまで、状況を的確に理解したうえで、必要なことだけを絞って提案してくれました。その対応がまさに“かゆいところに手が届く”と感じた理由です。

◆採用要件や評価基準を言語化し、共通認識を醸成。全社一体の取り組みに

――要件定義からはじまり、各選考ごとの移行率の改善を目的とした選考フローの見直し、評価シートや面接マニュアル作成、候補者管理の代行、エージェントの開拓・やり取りの代行など、幅広くご支援してきました。全体を通して、いかがですか?

荻野様

本当に助かっています。当社がここ数年、なかなか着手できずにいた採用基盤の整備を一気に進めていただき、大きな前進となりました。中でも特に大きかったのは「言語化」です。

これまで社内では、“なんとなくこういう人がいいよね”と感覚的に語られていた採用要件や評価基準を、誰にでも伝わる言葉に落とし込むことができました。

また、「当社の事業は少し特殊だから、魅力が伝わりにくい」と思い込んでいた自社の魅力についても、改めて整理・言語化することで、伝わりやすい形に変えることができました。結果として、社内全体で共通認識を持てるようになったと感じています。

堀江様

プロの視点で採用の土台を整えてもらったことで、これまで「なんとなく」で進めていた採用が、ようやく“仕組み”として機能し始めたと実感しています。結果として中途採用で4名内定、うち3名の入社にも繋がりました。

また、現場社員の意識にも大きな変化がありました。

より若い力で会社を変えてほしいという思いから、アールナイン導入を機に、活躍している若手社員に一次選考を任せる体制へと切り替えました。

採用未経験の現場社員たちは、最初戸惑っていましたが、アールナインが評価基準や進め方を丁寧に整えてくれたおかげで、安心して面接に臨める環境が整いました。そこから「自分たちが会社の未来を担う人を選んでいる」という意識が芽生え、採用が“自分ごと”になっていったと感じています。結果として、一体感も生まれ、組織全体に良い影響が出てきています。

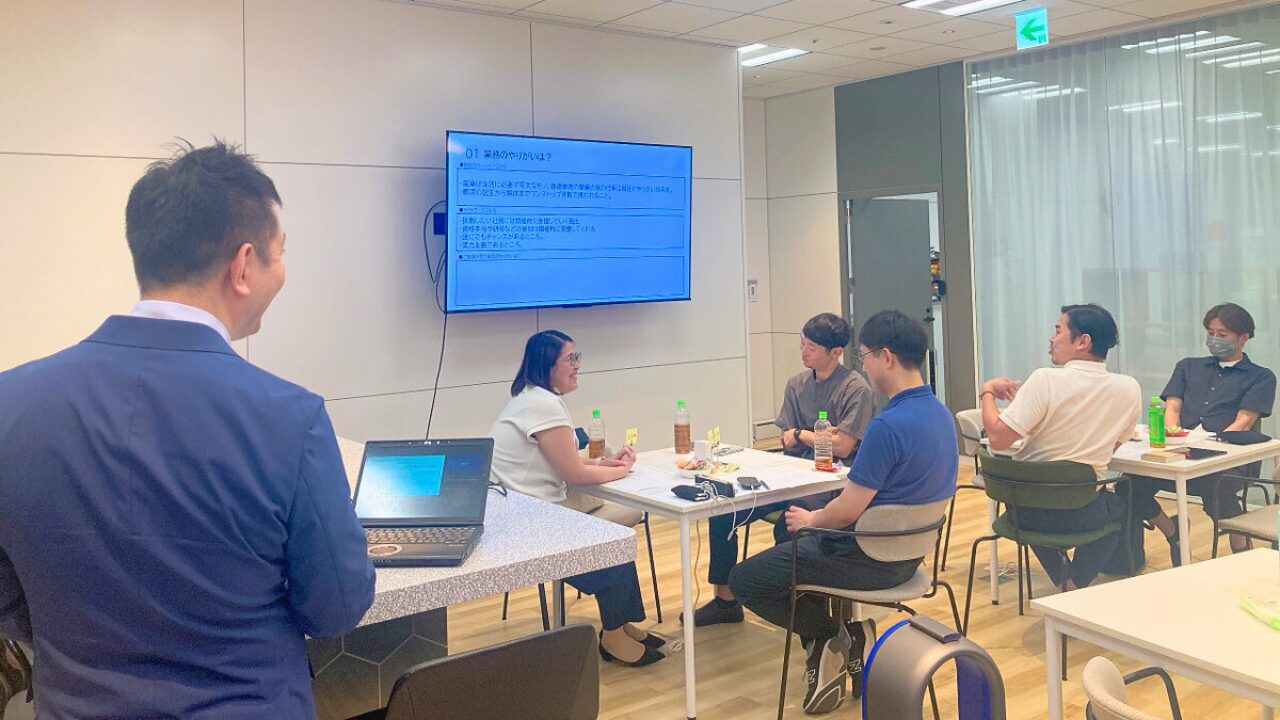

――まず最初の採用改革の柱となった「要件定義ワークショップ」について聞かせてください。

2024年6月、現場社員の方4名と荻野様にご来社いただき、MUST・WANT・NG要件や活躍人材の特徴、業務のやりがいなどをフレームワークに沿って整理しました。いかがでしたか?

荻野様

正直、最初は不安でした。普段は現場で鉄道の整備やメンテナンスに従事している社員たちが、虎ノ門の会議室に集まって、採用について話すっていうだけでも緊張感があったと思います。

ただ、アールナインの担当の方が、彼らの目線に合わせて丁寧に言葉を選んでくださって、すごく話しやすい雰囲気を作ってくれました。現場の社員も、飾らず、言葉を選ばず、本音で話せていたと感じます。

中には少しストレートすぎたり、抽象的な表現もあったと思いますが、そうした言葉も丁寧に言い換えてくださり、伝えたいことが自然と整理されていく感覚がありました。結果として、先ほどお話ししたような、“なんとなくこういう人がいいよね”と感覚で語られていた採用要件を、きちんとした言葉で言語化することができました。

――ワークショップ後は、その内容をもとに選考フローの見直しや、評価シート・マニュアルの作成なども進めました。こちらはいかがでしたか?

荻野様

まず、「すごい!」と率直に思いました。社内だけで、あれほど整理された選考フローや評価シート、マニュアルを作るのは不可能だったと思います。

評価基準が明確になったことで、誰もが共通の視点で判断できるようになり、現場とのすり合わせもスムーズになりました。特に、面接経験の浅い現場社員にとっても使いやすい設計で、URLを開くだけで要点をすぐ確認できるので、助かっています。

今後は、PCに向かう時間が限られる現場の実情に合わせ、さらに使いやすく根づかせていくことが次のフェーズだと考えています。

◆負担の大きかったエージェント対応や選考管理の実務を代行。丁寧で気配りのある対応に、安心して任せられる信頼感

――エージェント対応や候補者管理に関しては、いかがでしたか?

荻野様

もともと、この部分が一番の負担でした。エージェントからは要件や選考のフィードバックなどの細かな確認や日程調整の連絡が頻繁に入り、しかもスピード感が求められるため、対応に追われがちでした。

その負荷が大きく軽減され、本当に助かっています。対応のスピードは候補者の採用にも直結するので、その点でも価値を感じています。

――日頃のやりとりや定例ミーティングなど、担当者に対しての印象はいかがですか?

荻野様

皆さんとても丁寧。こちらがチャットで大まかに依頼してしまっても、毎回的確かつ丁寧に返してくださいます。

言葉の選び方や伝え方も丁寧で、相手の気持ちを考えたコミュニケーションをしてくれるなと感じます。ちょっとした表現ひとつにも気配りがあり、「こういうふうに伝えれば相手に伝わりやすいんだ」と学ぶことも多いです。

そうしたやりとりの積み重ねで、安心してお任せできる存在だと感じています。

◆同じ業界・規模感で「採用を仕組み化したいけど手が回らない」企業におすすめ。最初の一歩を後押しするパートナー

――最後に、アールナインはどのような企業におすすめできますか?

堀江様

当社と同じ規模感で、技術者を多く抱えるような企業の中には、採用に課題を抱えている会社も多いと感じています。「そろそろ仕組みを整えなければ」と思っていても、忙しさやノウハウ不足で、一歩を踏み出せずにいる企業は少なくありません。

アールナインは、そうした“人も時間も限られている会社”の事情を理解し、採用の土台づくりを丁寧にサポートしてくれます。規模の大きくない企業が抱える悩みにしっかり応えてくれる存在としても、おすすめできるパートナーです。