コンピテンシー面接とは? 具体的な流れや質問例、現場への浸透のさせ方を徹底解説

公開日: 2025年08月05日 | 最終更新日: 2025年08月07日

「採用しても成果が上がらない」「すぐに離職してしまう」

採用のミスマッチにお悩みではありませんか?

採用面接では、限られた時間内に自社で活躍できる人材かを判断しなければなりません。コンピテンシー面接は、入社後に成果が出せる人材かを見極められる面接方法です。実際に採用現場で取り入れられています。

この記事では、

- コンピテンシー面接とは何か

- メリットやデメリット

- 具体的な面接の進め方

- 評価方法

についてくわしく解説します。

コンピテンシー面接とは?

初めてコンピテンシー面接を導入しようとする人事担当者にとって、最初の壁は「そもそもコンピテンシー面接とは何なのか」「通常の面接と何が違うのか」という理解です。この章では、従来の面接との違いや、コンピテンシー面接がなぜ“再現性のある採用”に有効なのかを解説します。

コンピテンシー=「行動特性」

「コンピテンシー」とは、成果につながる再現性の高い行動特性を指します。「どんな状況で、どんな行動を取りがちか」という、行動のパターンや思考の癖を可視化する概念です。

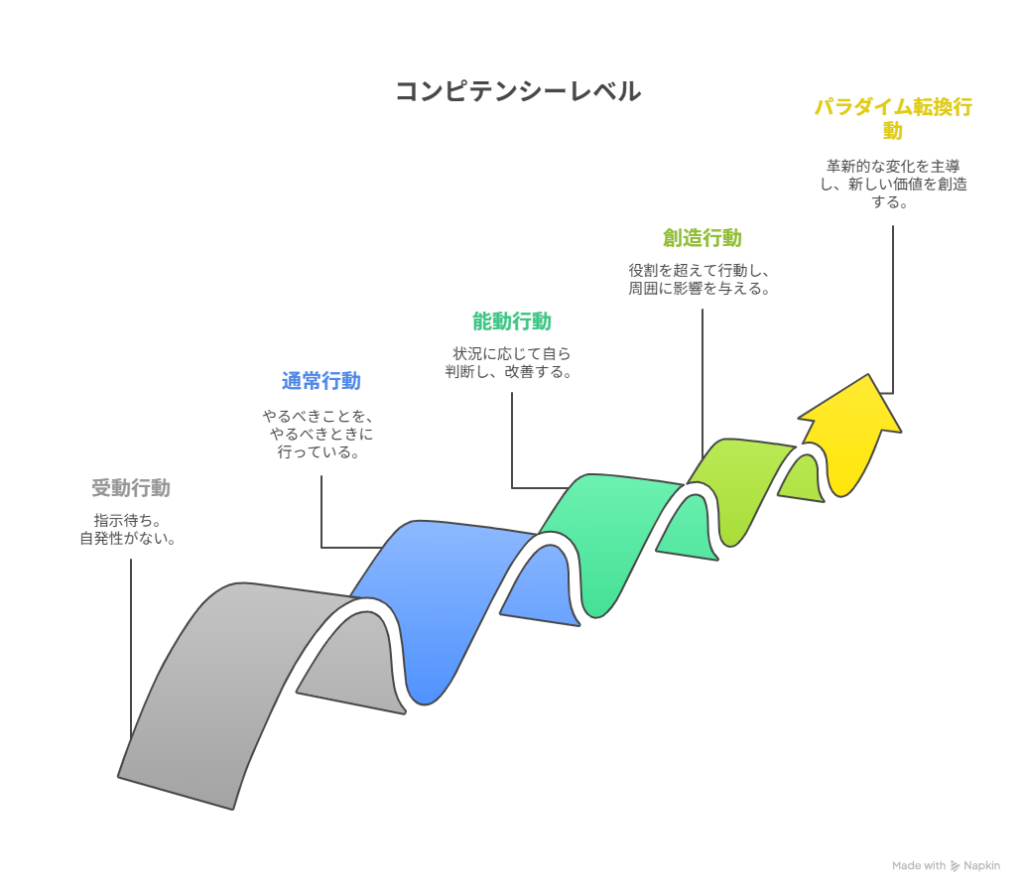

行動の質と主体性のレベルは「コンピテンシーレベル」と呼ばれ、大きく5段階に分けられます。

レベル1:受動行動

指示されたからやった、仕方なく対応したなど、いわゆる「受け身」の行動です。

本人の意思や判断が見られず、環境や他者に流されて動いている印象を受けるケースが該当します。

例:

売り上げが未達だったとき、上司から「このリストに電話しろ」と言われたので、言われたとおりに電話をかけた。

→ 自発性はなく、行動も部分的・受け身にとどまっている。

レベル2:通常行動

やるべきことを、やるべきタイミングで遂行している状態。

マニュアルや指示通りに動けており、ミスはないものの、自発的な改善や工夫は見られません。

例:

売上が目標未達だったため、日報や顧客管理システムを見直し、リスト順に架電を行った。

→ 指示やルールに沿って正しく動いているが、「なぜそうしたか」「どのように工夫したか」が見えない。

レベル3:能動行動

状況に応じて、自ら判断し行動しているケース。

選択肢の中から最善を選び、自分なりの工夫や改善を加えている行動です。

例:

未達の原因を自分なりに分析し、過去の受注傾向から「キーマンが明確な企業」や「決裁タイミングが近い企業」を優先的にリスト化して架電順を変えた。

→自身の判断で施策を変更し、成果に向けて主体的に改善策を打っている。

レベル4:創造行動

目の前の課題に対して、自分の役割を超えて行動したケース。

部門をまたいだ連携や、継続的な改善など、周囲に良い影響を及ぼす行動が伴います。

例:

部署全体でアポ率が下がっていたため、自らヒアリングを行い、成功パターンをまとめた資料を作成・共有。週次で共有会を実施する体制を整え、チーム全体の成果を改善した。

→ 課題を構造的に捉え、周囲を巻き込みながら解決を図っている。

レベル5:パラダイム転換行動

常識や既存のやり方にとらわれず、抜本的な変革や仕組み化を行ったケース。

社内外にインパクトを与えるような、新しい価値の創出が伴う行動です。

例:

従来のテレアポ中心の営業手法から脱却し、自らウェビナー施策を企画・実施。インバウンドリードの獲得に成功し、部署全体の営業戦略に大きな変化を与えた。

→ 組織の枠を超えた変革を起こし、実際に成果と仕組みとして残している。

コンピテンシー面接とは「行動特性を評価する面接」

コンピテンシーを評価するための面接では、第一印象や志望動機、前職で得たスキルなどではなく、「これまでにどんな行動を取ってきたか」「なぜそのように動いたのか」といった、過去の具体的な経験・行動事実をベースに質問を行います。

応募者の本質を見極められるため、「経験はないが活躍できる素質を備えている」という、採用において魅力的な層を、正確に評価することができます。

代表的な手法として活用されるのが、STAR法(Situation/Task/Action/Result)です。候補者の体験談を整理しながら、表層的な成果ではなく、「考え方」「工夫」「変化」などの深層要素を引き出すことが狙いです。

例:「学生時代に力を入れたことは?」という問いに対して、ただ成果を聞くだけでなく、「成果を出した時、どのような組織体制だったのか」「その中でどのような役割をになっていたのか」「具体的に何を工夫したのか」「それはなぜか」といった点まで深掘りします。

こうした問いを通じて、将来的にも発揮される可能性のある行動特性=再現性ある成果行動を見極めることができます。

通常面接との違い

従来の「通常面接」では、面接官の裁量に任される部分が大きく、質問内容や評価観点がバラバラになりがちです。そのため、

- 「笑顔が多くて良い子だったから」

- 「受け答えがしっかりしているから」

といった主観や印象に基づく判断が起こりやすく、結果として面接官ごとのバラつきや採用のミスマッチにつながるリスクがあります。

一方で、コンピテンシー面接は質問内容・評価観点・判断軸が一貫して構造化されている点が最大の特徴です。STAR法に基づく質問設計により、「何をしたか?」だけでなく、「なぜそうしたか?」「結果にどうつながったか?」といった行動の背景や思考パターンを明らかにします。

その結果、面接官が異なっても、同じ行動事実に対して同じ視点で評価ができる。これが、再現性のある採用を実現できる理由です。

なぜ今コンピテンシー面接が注目されているのか?メリットを解説

これまで多くの企業で行われてきた面接手法は、「印象」や「話し方」など、表面的なやり取りに基づいて判断されがちでした。

そんな中、過去の行動実績から“再現性ある行動特性”を見極めるコンピテンシー面接が、改めて注目を集めています。以下では、その理由となる2つのポイントを解説します。

より自社にマッチした活躍人材を採用できる

コンピテンシー面接では、経歴、学歴、資格、第一印象などの表面的な情報に惑わさにくくなります。事実をベースに評価するため、入社後の活躍に再現性があるかどうかを見極められます。結果として、より自社の求める活躍人材を獲得しやすくなります。

入社後の活躍や定着までは予測できません。たとえば、「部活動で全国大会に出場した」という成果だけを聞いたとき、「この人はすごそうだ」というバイアスがかかってしまいがちです。しかしながら実際は、「ずっとベンチ外だった」「自発的に動かず、上手い中枢メンバーに引っ張ってもらっていた」というようなケースもあります。経歴だけ見るとすごそうですが、入社後に想像通りの活躍をしてくれないでしょう。

その点、コンピテンシー面接を用いることで「この人は、うちの環境でも同じように活躍できそうか」を高い精度で見極めることができます。

また、表面的な“やる気”や“受け答えの上手さ”ではなく、実際に行動に移した経験にフォーカスするため、面接官の主観や印象に左右されづらい点もメリットです。結果として、入社後のギャップを減らし、活躍・定着につながる採用が可能になります。

面接の質の標準化

従来の面接では、面接官の経験やセンス・価値観によって評価にバラつきが発生しがちでした。応募者の嘘を見抜いたり、印象や経歴から評価を行う必要があるためです。

コンピテンシー面接では、揺るぎない「行動事実」を掘り下げていくため、嘘があれば細かな部分で話の整合性が取れなくなるなど、嘘を見抜きやすくなります。そのため、経験が少ない社員でも面接を行いやすく、現場のメンバーも面接官として入りやすいというメリットがあります。

コンピテンシー面接導入時のデメリット

コンピテンシー面接は非常に有効な手法ですが、導入にあたってはいくつかのハードルも存在します。

コンピテンシーモデル作成には、工数と現場理解の両面で準備が必要

コンピテンシー面接を効果的に機能させるには、まず「自社で成果を出している人材の共通点」を明らかにする必要があります。

そのためには、

- ハイパフォーマーの選定

- 過去の行動や意思決定のヒアリング

- 共通する行動・思考パターンの言語化

といったプロセスが必要です。

特に、営業・開発・管理部門などで求められる行動特性は異なるため、職種ごと・階層ごとにモデルを作り分けるのが理想です。結果として、導入には一定以上の時間とリソースを確保したうえで、計画的に進める必要があるという点は理解しておくべきでしょう。

また、「現場の実態と乖離したモデル」を作ってしまわないよう注意も必要です

たとえば、評価軸を抽象的な理念だけで構成してしまったり、現場で機能していない行動を理想として設定したりすると、面接現場ではうまく機能しません。

重要なのは、現場で実際に起きている“成果につながる行動”を丁寧に拾い上げることです。現場マネージャーやハイパフォーマーへのヒアリング、日報・営業記録などの行動ログからもヒントを得ながら、抽象と具体を行き来するプロセスが求められます。

コンピテンシー面接の進め方

コンピテンシー面接では、「過去の具体的な経験」をもとに応募者の行動特性を見極めていきます。単に何をしたかだけでなく、「なぜそう考えたのか」「どんな工夫や困難があったのか」といった背景まで深掘りするのが特徴です。以下のような流れで進めると、面接の質がぐっと上がります。

STEP 1:テーマの選定

まず、応募者に「過去に最も力を入れた経験」や「自分なりに工夫して成果を出した経験」を振り返ってもらい、その中から一つ具体的なテーマを選んでもらいます。

例:「大学のゼミでの研究発表」「営業チームでの売上改善施策」「イベント企画のリーダー経験」など

STEP 2:最初の行動プロセスを聞く

その取り組みの中で、最初に何をしたのかを尋ねます。行動の起点を特定することで、思考のプロセスや着眼点を把握できます。

質問例:「取り組みを始めたとき、最初にどんなことから着手しましたか?」

STEP 3:印象的だった場面を絞る

その経験の中で「一番苦労した」「自分なりに工夫した」場面を一つ選んでもらい、掘り下げます。抽象的なストーリーを具体的なエピソードに落とし込むためのステップです。

STEP 4:具体的な行動の棚卸し

その場面で、実際にどんな行動を取ったかを時系列で細かく聞いていきます。誰と、どこで、どのようなやりとりがあったのかを引き出し、行動事実を明確にします。

STEP 5:工夫・困難の乗り越え方を深掘り

その行動の中でも、「なぜその方法を選んだのか」「どんな点に苦労し、どう乗り越えたか」を深堀りします。ここで、応募者の行動の裏にある思考や価値観を見抜きます。

STEP 6:他にも工夫した場面がないか確認

もし時間が許せば、他にも印象的な場面や別の工夫をしたシーンについても聞き、補足的な情報を集めます。

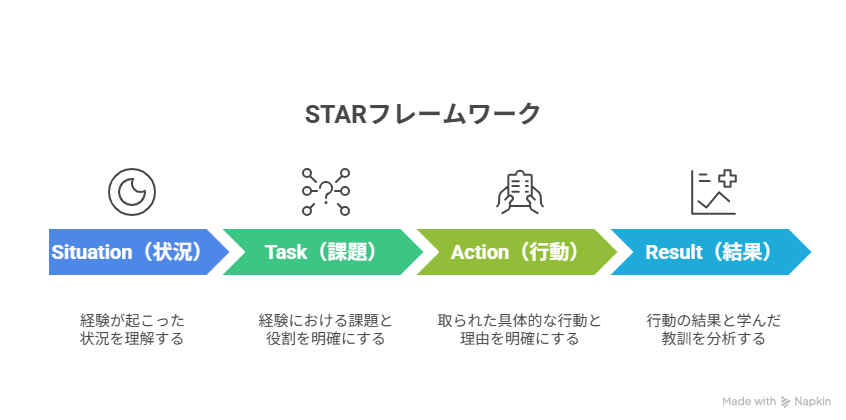

STARフレームワークを活用した具体的な質問例

応募者のコンピテンシーをより正確に把握するために有効なのが「STARフレームワーク」です。以下の4要素に沿って質問を設計すると、話の流れが整理され、行動の背景まで自然に引き出せます。

S:Situation(状況)

どんな場面でその経験が起こったのか?背景や文脈を確認します。

- 「過去1年以内で、最も達成感を感じた仕事を教えてください」

- 「その取り組みを始めたとき、どんな状況でしたか?何名で取り組みましたか?」

T:Task(課題)

その場面での課題や、自分の役割・責任範囲を確認します。

- 「そのとき、あなた自身が担っていた役割は?」

- 「どんな成果を期待されていましたか?目標や期限はありましたか?」

A:Action(行動)

実際にどのようなアクションを取ったのか?誰と、どのように、なぜその行動を選んだかを深堀ります。

- 「最初に何から着手しましたか?」

- 「どうしてその方法を選んだのですか?」

- 「周囲とどのように連携しましたか?」

R:Result(結果)

その行動によってどんな成果が出たか?数値や周囲の反応、自分自身の学びまで含めて確認します。

- 「結果はどうでしたか?どんな評価を受けましたか?」

- 「もしやり直せるとしたら、どこを変えたいと思いますか?」

- 「その経験を通じて、自分なりに得た学びや成長はありますか?」

ポイント:あくまで「具体的な事実」にこだわる

抽象的な表現(「頑張りました」「工夫しました」など)で終わらせず、「いつ、何を、なぜ、どうやってやったのか」をとことん掘り下げていくことが重要です。

面接官側も、「どんな背景があって?」「どんな意図で?」と問いかけ続けることで、応募者の思考特性・行動傾向をより正確に見極めることができます。

コンピテンシー面接を自社に落とし込む方法

コンピテンシー面接は、ただの“質問テンプレート”ではありません。自社の行動評価の基準を定め、面接官全員が同じ目線で判断できる状態をつくって初めて、再現性ある採用が実現します。この章では、導入から定着までのステップを具体的に解説します。

自社にとってのコンピテンシーを言語化

まず必要なのは、「自社にとってのコンピテンシーとは何か?」を定義することです。

たとえば「成果を出している若手に共通する行動」を分析すると、「自分で動く前にまず仮説を立てる」「わからないときは必ずチームに相談する」といった行動パターンが見えてきます。その“行動の傾向”を言語化することが、コンピテンシー定義の出発点です。

多くの企業では、以下のように設計されています。

- 等級・職種ごとの行動基準(レベル1~5)

- 全職種に共通する“汎用コンピテンシー”と、職種特有の“専門コンピテンシー”の視点で明確にする

- 「考えたこと」「工夫したこと」「なぜその行動を選んだか」など、“行動の背景”に着目する項目

面接官トレーニングと評価基準の整備

コンピテンシー面接の精度を決めるのは、定義だけでなく、その後の面接官の理解・実践が不可欠です。

現場では、「結局、印象で判断してしまう」「良く話す人の評価が高くなる」といった声がよく上がります。これを防ぐには、面接官同士のすり合わせと評価観点の明確化が欠かせません。

具体的には以下のような取り組みが効果的です。

- ロールプレイや模擬面接で、評価基準のブレを確認

- 評価シートを使いながら、「なぜこの点数にしたのか」をすり合わせる

- 観点(例:主体性・課題解決力)ごとにコメント欄を設け、事実と所感に分けて記録

- 評価後にFBを共有し、「次回はこう掘り下げよう」といった改善意識を持つ

「主観でなんとなく○」ではなく、「○と評価した根拠は何か?」まで言語化する文化を育てることが、面接制度を機能させるカギになります。

現場からよくある質問とその対処法

この章では、コンピテンシー面接を導入・運用する際に、現場の面接官やマネージャーから実際に上がりやすい疑問や懸念について取り上げ、具体的な対応策を提示します。

「マニュアル通りに聞いても深掘りできない」

導入直後によくあるのが、「質問シートをそのまま読んでも、会話が止まってしまう」「相手のエピソードが広がらない」といった悩みです。

この背景には、STAR法の枠組みだけに頼ってしまい、質問の“意図”を理解していないことが挙げられます。

STARは「事実を聞く型」ではなく、「思考や行動の癖を探る型」です。

たとえば「その行動を選んだ理由は?」「何に一番苦労した?」「それはどんな影響を与えた?」など、行動の“裏側”にある考え方や価値観に踏み込む問いを重ねることで、会話は自然と深まっていきます。

慣れていない面接官には、ペアでのロールプレイが有効です。想定質問を投げかける側・答える側を交代しながら、「どこで会話が止まったか」「どう返すと深掘れたか」を体感的に学ぶことで、対話のキャッチボールに慣れることができます。

「結局、主観評価になるのでは?」

コンピテンシー面接では、「再現性のある成果行動を見極める」ことが目的ですが、面接官の解釈や価値観が入り込む余地はゼロにはなりません。

だからこそ、「主観をなくす」よりも、「主観を自覚し、すり合わせる」設計が重要です。

具体的には、同じ候補者に対する複数の面接官の評価を並べて共有することで、「どの観点で差が出たのか」「評価理由が曖昧でなかったか」を検証する場を設けることが有効です。

また、評価シートには「何を見て、どう感じたか」ではなく、“何があって、どう評価したか”という事実ベースの記述を求めましょう。

まとめ

コンピテンシー面接は、ただの質問手法ではありません。

採用の属人性を抑え、「どんな人材を、どの基準で評価するか」を組織として言語化し、共有するためのフレームです。

一過性の評価ではなく、「行動の背景」「判断の根拠」「周囲への影響」までを丁寧に掘り下げることで、

目の前の候補者がどんな状況で、どんな価値観に基づいて行動できる人なのかを見極められます。

属人化を防ぎつつも、形式に縛られすぎない。組織が大切にしたい行動を、面接というリアルな場で丁寧に見抜いていく。コンピテンシー面接は、そのための強力な武器になり得ます。

この記事の監修者:

1999年青山学院大学経済学部卒業。株式会社リクルートエイブリック(現リクルート)に入社。 連続MVP受賞などトップセールスとして活躍後、2009年に人材採用支援会社、株式会社アールナインを設立。 これまでに2,000社を超える経営者・採用担当者の相談や、5,000人を超える就職・転職の相談実績を持つ。