【2025年版・テンプレ付】採用ターゲットの決め方|具体例つき3STEPで失敗しない設定方法

公開日: 2025年04月02日 | 最終更新日: 2025年11月26日

採用活動を成功させるためには、企業にとって最適な人材を見つけ出すことが重要です。そのためには、最初に「採用ターゲット」を明確に決定する必要があります。

採用ターゲットとは、企業が必要としている人材像を具体的に描くことです。これを決めることによって、採用活動の方向性が定まり、効率的な採用が可能になります。

この記事では、「採用ターゲットの決め方」に焦点を当て、ターゲットを決めるメリットや、実際に決めるための具体的な手順、注意点などを詳しく解説します。

採用ターゲットとは

採用ターゲットとは、自社が採用したい人材の“人物像”を明文化したものです。年齢や経験だけでなく、スキル・志向・価値観まで含めた「この人に来てほしい」というイメージを、言語で共有できるレベルまで落とし込むことを指します。

採用活動において、「どの媒体を使うか」「どんな求人票を書くか」「誰が面接するか」といった施策の多くは、すべてこの“誰を採るか”が前提にあるべきです。逆に言えば、ターゲットがあいまいなままでは、どれだけ施策を積み重ねても的外れになるリスクが高くなります。

採用ターゲットと採用ペルソナの違い

採用ターゲットとは、企業が採用したい人材の「属性・条件」を示した集団像のことです。年齢層、経験領域、スキルレベルなど、候補者層を幅広く定義する際に用います。

一方、採用ペルソナとは、ターゲットの中から“代表的な1名”を想定し、個人レベルまで具体化した人物像を指します。価値観、行動特性、転職理由、生活背景といった、応募や意思決定に影響する心理面まで描くのが特徴です。

【比較イメージ】

| 項目 | 採用ターゲット | 採用ペルソナ |

| 意味 | 求めたい人材の方向性・条件 | 方向性を具体化した1人の人物像 |

| 粒度 | 広い(複数名を含む) | 深い(1名を詳細に描写) |

| 例 | 「30代・営業経験5年以上」 | 「田中さん(32)/法人営業8年/“押し売り営業から脱却したい”と転職を検討」 |

| 活用場面 | 媒体選定、募集要件の整理 | 求人票・スカウト・面接での訴求内容の決定 |

採用ターゲットは「誰を採るべきか」の方向性を示し、採用ペルソナはその方向性を“どのように伝えれば響くか”まで落とし込む役割を担います。

ターゲットで母集団を広く捉え、ペルソナで訴求の精度を高める。この2つを組み合わせることで、応募数とマッチ度の両面から採用効果を高めることができます。

H2:採用ターゲットを決めるメリット

採用ターゲットを明確にすると、求人票の質が上がるだけでなく、応募数・マッチ度・採用効率のすべてが改善します。

「自分向けの求人だ」と思わせられ、応募が増える

近年、求人倍率はどんどん高くなり、求職者は似たような求人にうんざりしています。

ターゲットを絞ると、求人票に書くメッセージが誰に向けたものか明確になります。

結果として、「自分に合っている求人だ」と求職者の目に止まりやすくなり、応募率が上がります。

ターゲットに刺さる魅力訴求ができるようになる

ターゲットが明確だと、そこに対して “何を強調すべきか” がはっきりし、魅力訴求がしやすくなります。結果として、入社までの移行率向上にもつながります。

例:20代のマーケティング未経験者がターゲットなら

・未経験からでも成果を出せるオンボーディングの仕組み

(入社後3カ月の育成プロセス・業務の段階的ステップが明確)

・実務を通じて学べる環境(先輩の案件に同行/小さな施策から担当できる)

・若手でも意思決定に関われる雰囲気(提案が通りやすい/役職に関わらず発言しやすい)

・成長の道筋が具体的に見える(1年目→アシスタント、2年目→プロジェクトリーダー、3年目→チームリーダーなど)

・キャリアチェンジ後の収入・働き方の見通し(未経験の給与レンジがどう上がるのか不安を持つ層が多い)

例:30代の営業マネジメント経験者がターゲットなら

・KPIの裁量(自分で営業戦略を設計できる/チーム編成を任せてもらえる)

・チーム成果が給与に反映される仕組み(個人歩合だけではない)

・プレイヤー兼マネージャーからの脱却ができる(いわゆる“名ばかり管理職”を避けたい層)

・マネジメント体制の整備状況(評価面談の頻度・サポート体制)

・中計に紐づく役割や期待値が明確になっている(曖昧な組織より透明性が欲しい)

ターゲットに合わせた表現に変えるだけで、応募の「質」も改善します。

採用活動が効率化され、無駄を削減できる

採用ターゲットが不明確だと、

・応募が来ても書類選考で落とす

・面接でミスマッチが発覚する

・採用担当と現場の「欲しい人材の認識」がずれたまま進む

といった無駄が発生し、採用工数と広告費が浪費されます。

逆にターゲットを明確にしておくと、

・求人票の条件がぶれない

・書類選考の基準が統一される

・面接で見るべきポイントが明確になる

というように、採用フロー全体がスムーズになります。

採用の現場では、これにより “応募が来ても誰も通らない”状態が大幅に減る というメリットがあります。

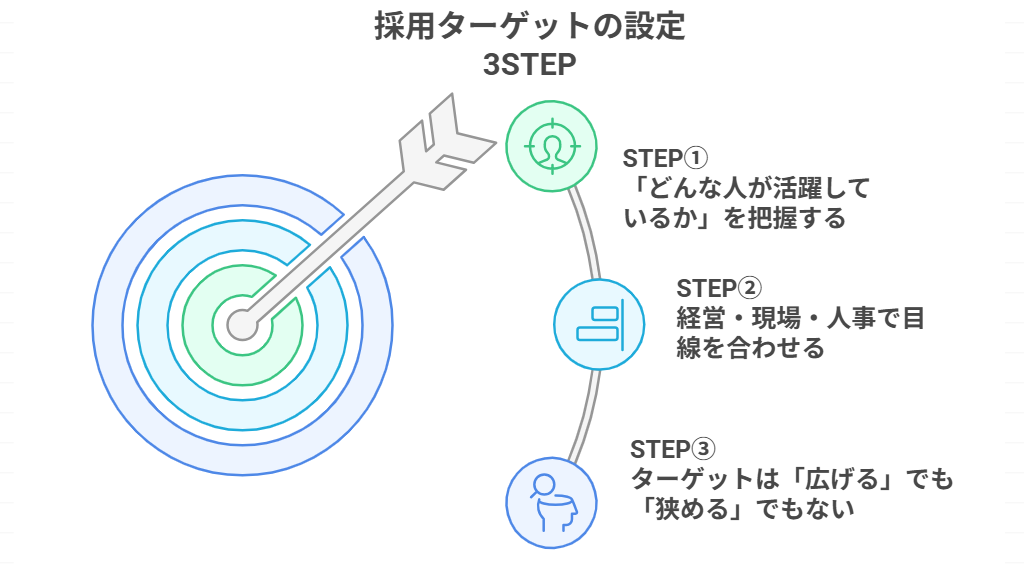

採用ターゲットの設定3STEP

では、ここからは実際に「採用ターゲットをどう定めていくか」について、具体的な進め方を見ていきましょう。

理想論で終わらせず、現場で活かせるよう、3つのステップに分けて整理します。

①「どんな人が活躍しているか」を把握する

ターゲット設計は、理想の人物像をゼロから作るものではありません。まずやるべきは、すでに自社で成果を出している人材の共通点を、具体的に洗い出すことです。

STEP1|ハイパフォーマーを3〜5名選出する

「誰を分析するか」が曖昧なままでは、ターゲット像も曖昧になります。まずは、現場マネージャーやリーダーにヒアリングを行い、以下のような観点をもとに「活躍している人」「定着している人」を3〜5名ピックアップしましょう。

- 入社後1〜2年で成果を出している

- 周囲からの信頼が厚く、チームに貢献している

- 異動や役職変更にも柔軟に対応できている

- 採用時点で期待値を上回る活躍をしている

この段階では、評価制度のスコアや上司の感覚を組み合わせて構いません。大切なのは「事実として活躍しているかどうか」を起点にすることです。

STEP2|複数の視点から具体情報を集める

選出した社員については、次のような視点で情報を整理していきます。

◆経歴・経験値

中途採用の場合:

・業界経験:例)人材/広告/メーカー/金融など

→ 自社のビジネスモデルに近い業界出身かどうか

・職種経験:例)法人営業/CS(カスタマーサクセス)/経理/製造現場など

→ どんな実務を経験してきたか、何に強みがあるか

・業務内容の深さ・幅:例)「営業経験5年」だけでなく、「新規開拓率80%」「チームリーダー経験あり」など

→ 単なる年数ではなく、中身の濃さ・再現性を判断

・企業の規模・文化:例)100人未満のベンチャー/日系大手/外資系など

→ 社風の違いで適応力・自走力・柔軟性などが変わる

新卒採用の場合:

・学部・学科:例)経済学部・理工学部・教育学部など

→ 論理的思考・課題解決力・コミュニケーション力などのベース

・学生時代に力を入れたこと:例)ゼミでの研究発表、地域活性のプロジェクトなど

→ 自ら動いた経験・成果までのプロセス・役割意識

・バイト・インターン経験:例)飲食の接客でリーダー任された/不動産の長期インターンで新規営業を経験

→ ビジネスマナー・継続力・実務との親和性

・部活・サークル活動:例)体育会で副キャプテン/イベント運営サークルで渉外担当

→ 責任感・組織での立ち回り・対外折衝の適性など

◆志向性・転職理由(または就職観)

「なぜ当社を選んだのか?」「どんな働き方に価値を感じたのか?」という観点から、活躍人材の“志向”と実際の業務環境との相性を見ていきます。

中途採用であれば転職理由、新卒であれば就活の軸をもとに、「何を重視して意思決定したか」を整理しましょう。

特に、「入社後の仕事内容・組織文化と、本人の志向性が噛み合っていたかどうか」がポイントです。

例(噛み合っていたパターン):

- 「安定した環境で長く働きたい」→ 落ち着いた業務と明確な評価制度があり、定着率も高い

- 「困っている人の役に立ちたい」→ 顧客対応が多く、感謝を直接受け取れる職種で高パフォーマンス

- 「専門性を磨いてキャリアアップしたい」→ 資格取得支援や業務の深掘りができる環境でスキルを伸ばしている

- 「裁量を持って働きたい」→ 少数精鋭チームの中で自由度の高い業務を担当し、成果を上げている

逆に、「じっくり教わりたい」人がOJT中心の現場に配属されたなど、志向と環境のズレが早期離職につながったケースも見逃せません。こうした“合わなかった人材”も、ターゲットを見極めるうえで有益な材料になります。

◆性格・行動傾向

成果の出方は、スキルや経験だけでなく「働き方のスタイル」にも大きく影響されます。

現場マネージャーや周囲の同僚に、「どう動いていたか」「どんな場面で頼りになったか」「どこに苦戦していたか」などを具体的にヒアリングすると、定性的な傾向が明らかになります。

例:

【自走タイプ】

未経験業務でも自ら調べて行動し、マネージャーに相談する前に2〜3案を用意していた

【周囲巻き込みタイプ】

プロジェクトの初期段階から他部署を巻き込み、調整や根回しを先回りして進めていた。

【ソルジャータイプ】

依頼されたタスクを即座に処理し、毎日ToDoを前倒しで完了。残業せずに成果を出し続けていた。

【仕組み化タイプ】

属人的だった業務フローを見直し、手順書やチェックリストを自ら整備してチームに共有していた。

【突破タイプ】

既存の提案スクリプトに課題を感じ、独自で改善案をまとめて上長に提案し、実際に成果が向上した。

このように活躍人材に共通する「働き方のクセ」を見つけることで、ターゲット像をより具体的にできるます。同時に、面接時のチェックポイントや質問設計にもつなげられます。

◆適性検査の数値傾向

適性検査を導入している場合は、活躍人材とそうでない人材のスコアを比較することで、成功パターンを定量的に把握できます。特に中途では職務経験の比較がしやすく、新卒では“ポテンシャル”の見極めに役立ちます。

たとえば、

- ストレス耐性が高い人材が、変化の多いプロジェクトやクレーム対応でも安定して成果を出している

- 慎重性が中程度の人材のほうが、スピードと正確性のバランスを取りやすく、定着率も高い傾向にある

- 外向性が高すぎる人よりも、ミドルレベルの人のほうがチーム内での協調性が高く、早期離職が少ない

こうした“傾向値”が見えてくると、新たな採用でも同じスコア帯の人を意識的にターゲティングできるようになります。

あくまでも補助的な指標ではありますが、「感覚では見抜けない特性を可視化できる」という意味で、活用する価値は大いにあります。

STEP3|共通点を抽出し、ターゲット像として整理する

STEP2で収集した情報をもとに、“活躍している人に共通する要素”を明確にしていきます。ここでは、感覚ではなく 「定性的な特徴」と「定量的な特徴」 の両方を具体的に言語化することが重要です。

たとえば:

- 定性的な特徴:前向きで打たれ強い/初対面でも物怖じせず話せる/ルールが曖昧でも自走できる

- 定量的な特徴:営業経験3年以上/個人営業出身/従業員100名以下の企業での勤務経験あり/年齢は28〜35歳が定着・活躍傾向

こうした共通項の見える化こそが、採用ターゲット像を形づくる軸になります。

この軸が明確になっていると、求人票の訴求ポイントやスカウト文面、エージェントへの説明、面接での評価軸まで一貫性が生まれ、採用活動全体のブレを防ぐことができます。

② 経営・現場・人事で目線を合わせる

ターゲット像がある程度クリアになったら、次に取り組むべきは社内の目線合わせです。

よく発生するのが、以下のようなズレです。

- 経営層は、「将来の幹部候補」「中長期で伸びる人材」など未来志向

- 現場マネージャーは、「すぐに任せられる人」「現場での即戦力」など即戦力志向

- 人事は、「採用市場に存在するか」「母集団は確保できそうか」など現実志向

このように、立場ごとに求める視点が異なるのは当然です。大切なのは、それぞれの視点を整理したうえで、「三者のバランスが取れたターゲット像」を合意形成することです。

ここで人事に求められるのは、「調整役」ではなく「翻訳者」としての視点です。

「経営が言う“幹部候補”とは、どういう業務を任せたいからか?」

「現場が求める“即戦力”とは、具体的にどんなスキルや経験が必要か?」

このように、言葉の裏側にある“意図”を引き出しながら、共通言語に変換していくプロセスが、人事の腕の見せどころです。

③ ターゲットは「広げる」でも「狭める」でもない

採用現場でよくあるのが、「応募数を増やすために条件を広げる」、「優秀な方しか取りたくないから、条件を厳しくする」というやり方です。

しかし、大切なのは、「どこまでを採用ターゲットとして許容するか」というレンジ(幅)を正しく設計することです。

そのためには、以下の4軸で要件の整理を行うのが効果的です。

・MUST(必須条件):

この条件を満たしていなければ、採用してもうまくいかないと判断できる基準

例:営業経験3年以上、自走力がある、〇〇資格の保有

・WANT(歓迎条件):

あると理想的だが、なくても育成やフォローでカバー可能な項目

例:SaaS業界経験、マネジメント経験、英語でのコミュニケーション力

・NEGATIVE(懸念要素):

過去に早期離職やパフォーマンス不全につながった傾向

例:変化の激しい環境にストレスを感じやすい、チーム連携が苦手、手順のない業務に不安を抱く

こうした要件をあらかじめ整理・共有しておくことで、採用基準にブレがなくなり、求人票や面接でも一貫性のある対応が可能になります。

また、ターゲット像が明確になったあとは、採用市場にその人材がどれだけ存在するかも必ず確認しましょう。

求人倍率が高い、希望年収が市場水準と乖離している、競合が多いといった状況であれば、どれだけ理想的でも採れないターゲット=「ユニコーン人材」になります。

MUST/WANT/NEGATIVEを軸に「狙うべきレンジ」を定めることで、採れるターゲットを精度高く定義できるようになります。

採用ターゲットの完成形(例)

ここまでのステップを経て整理された採用ターゲットは、以下のような形でまとめられます。

【職種】法人営業職(中途)

MUST(必須条件)

・大卒以上

・年齢は20代

・正社員経験が2社以内

・顧客折衝経験が3年以上

・指示がなくても、自ら課題を発見し行動できる

・周囲を巻き込み、主体的に社内外との連携を進められる

・変化の多いベンチャー環境に対して、前向きに楽しめるマインドを持っている

WANT(歓迎条件)

・人材業界または無形商材の営業経験がある

・従業員数300名以下の中小企業での就業経験がある

・大手企業に対する営業経験がある

・マネジメント経験がある

・採用・広報・カスタマーサクセスなど、営業以外の部門との協働経験がある

・業務の属人化を改善し、仕組み化・ドキュメント化した経験がある

NEGATIVE(避けたい条件)

・指示待ち傾向が強く、自走できない(受け身でしか動けない)

・業務量や変化に対するストレス耐性が極端に低い。WLB志向が強すぎる

・短期離職経験あり

・チームより個人の成果を重視し、競争志向が強い

・過去の成功体験や「自分流」に強くこだわり、変化への適応に消極的

採用ターゲットへアプローチする際のポイント

採用ターゲットが定まったら、次のステップは「どんな価値を」「どの接点で」「どう伝えるか」。ここを戦略的に設計できるかどうかで、応募数もマッチ度も大きく変わります。

以下では、採用現場で効果の高いアプローチ方法をわかりやすく解説します。

ターゲットが“求めているもの”から訴求軸を決める

求人票にただ強みを並べても、ターゲットに響かなければ効果はありません。

大事なのは 「自社の強み × ターゲットのニーズ」 の交点を言語化することです。

まずは、ターゲット(=採用ペルソナ)の仕事観・価値観・不安を整理します。

その上で、以下のように “対応する魅力” をセットにしていきます。

▼ニーズと訴求内容の例

| 求職者のニーズ | 訴求すべき内容の例 |

| 未経験からの成長が不安 | ・入社後3ヶ月の育成ステップ・先輩が横につくOJT体制 |

| キャリアを前に進めたい | ・評価制度の透明性・リーダー/マネジメントに挑戦できる環境 |

| 働き方の柔軟さを重視 | ・リモート可否・実際の平均残業時間/有休取得率 |

| 裁量を持ちたい | ・どの範囲で意思決定できるか・小さな案件から任せる運用例 |

| 収入の見通しを知りたい | ・給与レンジ・昇給基準・インセンティブの仕組み |

“ターゲットが求めている情報” に合わせて書くことで、求人に一貫したメッセージが生まれ、応募率と質が同時に上がります。

「ターゲットがいる場所」にアプローチする

どれだけ良いメッセージを作っても、届ける場所を間違えると効果は出ません。採用ターゲットが「どこで情報収集しているか」を把握し、媒体を選びます。

たとえば、若手や第二新卒が多く登録しているスカウト媒体、ハイレイヤーの人材が多く登録している転職エージェントなどさまざまな特徴があります。

ターゲットの行動特性に合わせて媒体を選ぶと、無駄な母集団を削り、最短距離でマッチ人材に届きます。

接点に応じて「伝え方」を変える

同じ内容でも、伝える手段によって効果的な表現は大きく変わります。

例えば、カジュアル面談や会社説明会のように対面での接点では、仕事内容や職場の空気感といった“リアリティ”をしっかり伝えることが効果的です。社員自身の口で、生のエピソードを交えたり、候補者からの質問に対しリアルタイムに答えたりすることで、信頼を獲得しやすくなります。

また、スカウト(ダイレクトリクルーティング)などでは“個別メッセージ”が前提です。相手の経歴に合わせた内容にカスタマイズし、「あなたのこの経験を見て、こんな理由で、このポジションがマッチすると思いお声がけしています」という【WHY YOU】のメッセージングで、返信率が大きく変わります。

このように、採用手法ごとに候補者が受け取る情報量や集中度、閲覧環境がまったく異なるため、同じ魅力であっても“見せ方を変える”ことが応募率改善の大きなカギになります。

採用ターゲット設定で起こりがちな失敗と、その防ぎ方

採用ターゲットの設定に失敗すると、せっかくの取り組みが成果につながらないどころか、逆効果になるケースも少なくありません。よくある落とし穴とその防ぎ方をまとめています。

条件が広く、ターゲットがぼやけてしまう

ありがちなのが、「せっかくなら広く集めたい」という心理で条件を広げすぎるパターンです。

・20〜40代歓迎

・未経験も経験者もOK

・コミュニケーション能力がある人

・主体性があればなお歓迎

といった文言を並べると、一見“門戸の広い求人”に見えますが、候補者側からすると 「自分向けの求人なのか判断できない」 状態になります。結果的に、応募数の割にマッチした人が来ない、という悪循環が起きます。

防ぎ方:条件の優先順位を最初に決めること。

「絶対に外せない条件(MUST)」「あれば嬉しい条件(WANT)」を分けて整理し、求人票にはMUSTを中心に記載することで、ターゲットの輪郭がはっきりします。

市場に存在しない“理想のスーパー人材”を想定してしまう

もう一つよくあるのが、現実離れした人物像をターゲットにしてしまうケースです。

・30歳前後

・即戦力で部門立ち上げ経験あり

・高いマネジメント力

・事業推進もできる

・高いコミュニケーション力

・年収は市場相場より低め…

このような「いれば最高だけど実際にはほぼ出会えない」人物像を狙うと、当然ながら応募は来ません。採用が長期化し、現場の負担だけが増える結果になります。

防ぎ方:市場の“現実”と自社の“提供できる価値”のバランスを見ること。

・求める要件の市場相場

・競合企業の提示条件

・自社に来る理由(魅力・学習機会・裁量など)

これらを踏まえてターゲットを再設計すると、出会える人材の幅が適切になり、採用成功率が大きく向上します。

現場とのすり合わせが甘く、ターゲット像がバラバラになる

採用担当が描くターゲット像と、現場の「本当に欲しい人物像」がズレたままプロジェクトが進むケースは非常に多いです。

・採用担当「未経験でも育てられる人を採りたい」

・現場面接官「このレベルだと、戦力にならない」

このような矛盾が解消されないまま求人を出すと、書類選考の判断が割れる・面接で評価が食い違う・合否判断が進まないなど、採用プロセス全体が非効率になります。

防ぎ方:ターゲット設定の初期段階で“目線合わせ”を必ず行うこと。

・どんな成果を出してほしいのか

・どのスキルがMUSTで、どれがWANTか

・過去の成功社員・失敗社員の特徴

これらを現場と共有すると、採用ターゲットが“実務とリンクした基準”となり、選考のブレが大幅に減ります。

まとめ

ターゲットが曖昧なままでは、求人票もメッセージも選考基準も、すべてがブレてしまいます。

だからこそ、まずやるべきは、現場・経営・人事それぞれの視点をすり合わせ、ターゲット像を言語化することです。

一度ここを丁寧に設計すれば、以降の施策にブレがなくなり、採用の精度も大きく変わってきます。「なんとなくの採用」を脱却し、再現性のある採用を行っていきましょう。

アールナインでは、15年770社以上の採用支援実績をもとに、採用戦略の立案から、媒体運用・スカウト・面接調整までを一気通貫で支援する採用代行サービス「人事ライト」を提供しています。

採用ターゲットの設計にお悩みの方や、「何から始めればいいかわからない」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事の監修者:

1999年青山学院大学経済学部卒業。株式会社リクルートエイブリック(現リクルート)に入社。 連続MVP受賞などトップセールスとして活躍後、2009年に人材採用支援会社、株式会社アールナインを設立。 これまでに2,000社を超える経営者・採用担当者の相談や、5,000人を超える就職・転職の相談実績を持つ。