採用戦略の立て方を6ステップで解説|人事担当が知っておくべき実践フレーム

公開日: 2025年04月24日 | 最終更新日: 2025年09月05日

はじめに

「人が来ない」「辞退される」「定着しない」――こうした悩みは、いまや人事部門だけの問題ではありません。

背景にあるのは、労働人口の減少や働き方の多様化といった社会構造の変化。そしてもう一つ、「採用を経営課題と捉える視点」が不足していることも見逃せません。

採用は、単なる人手の補充ではなく、事業成長に直結する“経営戦略の一部”です。

どのような人材を迎えるかによって、組織の文化・生産性・将来の競争力までもが左右されます。

本記事では、採用支援のプロであるアールナインが、現場で培った知見をもとに「成果につながる採用戦略の立て方」を6つのステップで整理しました。

「なぜ戦略が必要なのか」「どう設計すれば自社に合う人が集まるのか」――そんな問いにお応えします。

1. 採用戦略とは?

採用戦略とは、「どんな人材を・どういう手段で・いつまでに採用するか」という道すじを、あらかじめ考えて設計することです。

目の前の採用だけじゃなく、会社の未来も見据えた“長期的な計画”とも言えます。

採用計画とのちがい

「採用計画」と「採用戦略」は、似ているようでちょっと違います。

- 採用計画:いつ、何人、どこで採用するかを決める“実行の計画”

- 採用戦略:なぜその人が必要か、どうやって採用するかまでを考える“全体の方針”

たとえば「営業職を5人採用する」というのが採用計画。

そこに「今後の事業拡大のために、提案力の高い営業を増やしたい」という目的が加わると、それが採用戦略になります。

採用戦略が無いとどうなる?

もし採用戦略がないまま採用を進めると、こんな問題が起こりやすくなります。

- どんな人に来てほしいかがあいまいで、ミスマッチが多い

- 面接官ごとに見るポイントがバラバラで、内定が決まりにくい

- 採用のやり方が毎年ちがって、会社として“採用の型”がたまらない

現在は、新卒・中途ともに候補者側の“売り手市場”です。

2025年卒の大卒求人倍率は1.75倍(前年1.71倍)と上昇し、学生の66%が複数内定を獲得。中途市場でも求人倍率は3.15倍と高水準で、特にIT・人材・コンサル業界では7倍超の売り手市場が続いています。

そんな中、しっかりと戦略を立てていないと、良い人材に「選ばれない企業」になってしまうリスクも高くなるんです。

参考

https://toyokeizai.net/articles/-/841639?display=b&utm_source=chatgpt.com

https://www.saiyo-doda.jp/report/15753?utm_source=chatgpt.com

2. 採用戦略の立て方(6つのステップ)

採用戦略って、「なんとなく必要そう」とは思っていても、実際どうやって立てればいいのか分かりにくいですよね。

ここでは、どんな企業でも応用できる“6つのステップ”で、採用戦略の立て方をご紹介します。

採用戦略は6つのステップで構成されていますが、すべてを一度に完璧にやる必要はありません。

まずは、自社にとって「いま一番足りない視点・設計」に気づくことが重要です。

以下に、よくある採用課題と対応するステップを整理しました。

貴社の状況に近いものから、優先的に読み進めてみてください。

よくある課題別ガイド

| 課題 | まず読むべきステップ |

| 採用の方向性が曖昧で、いつも感覚で採用を行っている | ステップ①「目的と目標を明確にする」 |

| 応募数や承諾率などに課題があるが、原因が分からない | ステップ②「現状を分析する」 |

| 面接での判断がぶれている/活躍人材のイメージが曖昧 | ステップ③「ターゲットを決める」 |

| チャネルごとの効果が見えず、施策の打ち手に悩んでいる | ステップ④「チャネルを戦略的に選ぶ」 |

| 選考中の辞退が多く、候補者フォローが課題になっている | ステップ⑤「スケジュールを体験設計する」 |

| 改善したいが、毎年“反省会”だけで終わっている | ステップ⑥「振り返りと改善を仕組みにする」 |

今すぐ全部やろうとせず、「1つでも変えられそうなこと」から始めてみることが、採用成功への第一歩です。

ステップ① 採用の目的と目標を明確にする

― 「なぜこの人材が、今、必要なのか?」から逆算する

採用戦略の第一歩は、「なぜこの人材が必要なのか?」を明確にすることです。

人手不足だから採る、欠員が出たから補う――そんな場当たり的な採用では、ミスマッチや早期離職が起きやすくなります。

本来、採用の目的は「経営課題を解決するための人材確保」にあるべきです。

たとえば…

- 新規事業を立ち上げる → 提案力と推進力のある営業人材が必要

- 属人化した現場を変えたい → 管理体制を強化できるリーダー候補が必要

このように、事業の方針や組織の課題から逆算して、「どんな人材が、なぜ今必要なのか」を定義することが戦略の出発点となります。

経営課題と採用をどう結びつけるか?

採用を経営戦略と紐づけるには、まず「経営課題」を言語化することが欠かせません。

たとえば…

- 売上が伸び悩んでいる → 顧客体験を変革できる人材がいない

- 組織に閉塞感がある → 外から風を入れる多様なバックグラウンドの人が足りない

このように「経営課題の裏側には、必ず人の課題がある」と捉えることで、採用戦略が単なる人事施策ではなく、“会社を変える手段”として設計できるようになります。

アールナインの視点:採用は“経営課題の解決手段”である

アールナインでは、採用を「人手不足を埋める作業」ではなく、経営課題を解決する手段の一つとして捉えています。

採用は本来、経営戦略と連動した人事戦略の一部です。

そのため、採用のスタート地点では「どのような経営課題があり、その解決にどう貢献すべき人材が必要か」を整理するところから始めます。

具体的には、以下のようなフレームで設計します。

- 【経営戦略】今後3年間で新サービスを立ち上げる

- 【組織課題】プロジェクトをリードできる若手が不足している

- 【採用目的】新規事業を推進できるリーダー候補を採用したい

- 【求める人物像】課題解決型の思考ができる、自走力のある人材

このように、採用活動の出発点である「目的」を明確にし、それが組織全体の方向性とつながっていることを確認することが、成果に直結する採用戦略の第一歩です。

ステップ② 現状を分析する

― 感覚ではなく、データと実態に基づく課題の特定を

どんなに優れた戦略も、現状を正しく把握していなければ、ズレた方向に進んでしまいます。

採用活動を改善するには、まずは「どこで、なにが、なぜ詰まっているのか?」を把握することが不可欠です。

ここで重要なのは、「感覚」ではなくデータと実態の両面から“採用の今”を見える化すること。

たとえば以下のようなデータの整理が有効です。

まずは数字で採用フローを棚卸しする

- 応募者数(チャネル別・月別)

- 書類通過率・面接通過率・内定率・承諾率などの歩留まり

- 辞退や早期離職のタイミングと理由

- 採用単価やチャネルごとのコスト効率

これらを時系列やチャネル別に整理することで、ボトルネックや成功要因が見えてきます。

現場と経営をつなぐ“採用データ”の役割

経営層に採用課題を伝える際、「母集団が少ないです」だけでは伝わりません。

- 内定承諾率が前年より15ポイント落ちている

- 〇〇チャネルのCPA(応募単価)は前年の2倍になっている

など、数値で可視化されていると、採用の重要性や緊急性を“経営言語”で語ることができます。

また、データだけでなく「現場の声(面接官の所感・辞退者ヒアリング)」といった定性情報も併せて蓄積することで、次の戦略設計の精度が格段に上がります。

アールナインの視点:2つのアプローチで現状を可視化する

アールナインでは、採用現状の把握にあたり「演繹的アプローチ」と「帰納的アプローチ」を併用しています。

| アプローチ | 説明 |

| 演繹的アプローチ | 事業戦略・組織設計から必要な人材像や採用要件を導き出す(理想型) |

| 帰納的アプローチ | 実際に活躍している社員の共通点や、過去採用の傾向から要件や改善点を抽出(現実型) |

この両輪で分析することで、「本来あるべき姿」と「現場で実際に起きていること」をつなげ、実行可能な戦略へと落とし込むことが可能になります。

競合との比較もヒントになる

- 自社にしかない魅力は何か?

- 選考スピードや対応の質に差があるか?

- 過去に辞退された人材は、他社のどこに魅力を感じていたのか?

たとえばアールナインでは、辞退者インタビューを通じて「選ばれなかった理由」を集め、改善ポイントを可視化する取り組みも行っています。

現状分析は“課題をあぶり出す”だけでなく、勝ちパターンを見つけて再現することにもつながります。

「感覚ではなく、根拠に基づいた改善」を進めるための基礎づくりです。

「何となく課題がある」ではなく、「この数字がこうだから課題がある」と言える状態が、戦略の土台をつくります。

ステップ③ 採用ターゲットを決める

― スペックではなく、「らしさ」にフィットする人材像を

採用活動の中でもっとも迷いやすいのが、「どんな人を採るべきか」の判断です。

年齢やスキル、経験といった“スペック”に目が向きがちですが、それだけでは自社で活躍する人材を見極めることはできません。

成果につながる採用戦略を設計するには、「どんな価値観や思考の人が、自社の文化や仕事にフィットするか」を具体的に描くことが大切です。

このプロセスが曖昧なままだと、書類選考や面接での判断基準もぶれてしまいます。

実践的なターゲット設計の視点:

- 組織や業務の課題とつながっているか?

(例:曖昧な状況でも動ける人材が求められる職場) - 過去に活躍した人の共通項は?

(例:スキルよりも地道に積み重ねられる姿勢) - 社内の価値観と合いそうか?

(例:「変化を楽しめること」が文化になっている)

こうした“人物像の言語化”は、人材要件定義と呼ばれ、選考・広報・フォロー全体に一貫性をもたらします。

「カルチャーフィット」の見極めが、採用成功の鍵

スキルよりもカルチャーの相性が重要――そう分かっていても、「カルチャーって何?」を定義できていない企業は意外と多いのが実情です。

- 自社で評価される行動特性(例:自走力・対話力・誠実さ)は何か

- 活躍している人が自然にやっている行動や価値観は?

こうした“暗黙の文化”を具体的な言葉で表現することで、面接官の判断軸も統一され、ミスマッチも防げます。

感覚的な「なんとなく合いそう」ではなく、行動・判断・志向のレベルで「どんな人が合うか」を社内で共通認識にしておくことが大切です。

アールナインの視点:カルチャーマッチを“言語化”する

アールナインでは、カルチャーフィットを見極めるために、次のようなアプローチを行っています。

- 社員アンケートや1on1面談で、社内に根づく価値観や行動特性を可視化

- 「当社で活躍する人に共通する特徴」を言語化(例:地道に積み重ねられる/曖昧な状況でも前向きに動ける)

- 感覚的な“雰囲気が合う”ではなく、行動レベルでカルチャーを定義

こうすることで、採用の場面でも一貫した判断軸が持てるようになり、入社後のミスマッチも防げます。

求める人物像の共通認識をつくる

人材要件は、採用担当だけでなく、面接官や現場のマネージャーとも共有しておくことが重要です。

アールナインでは、以下のような切り口で人材要件の解像度を上げています:

- 社内のハイパフォーマーはどのような特徴を持っているか

- どんな価値観や判断軸がマッチするか

- 入社後の成長に必要とされる要素は何か

人材要件を深く描くことで、求人の表現、選考の質問設計、内定後のフォローまで、すべてに一貫性が出てきます。

結果として、「この会社は自分のことをちゃんと理解してくれている」と感じてもらえる採用体験にもつながります。

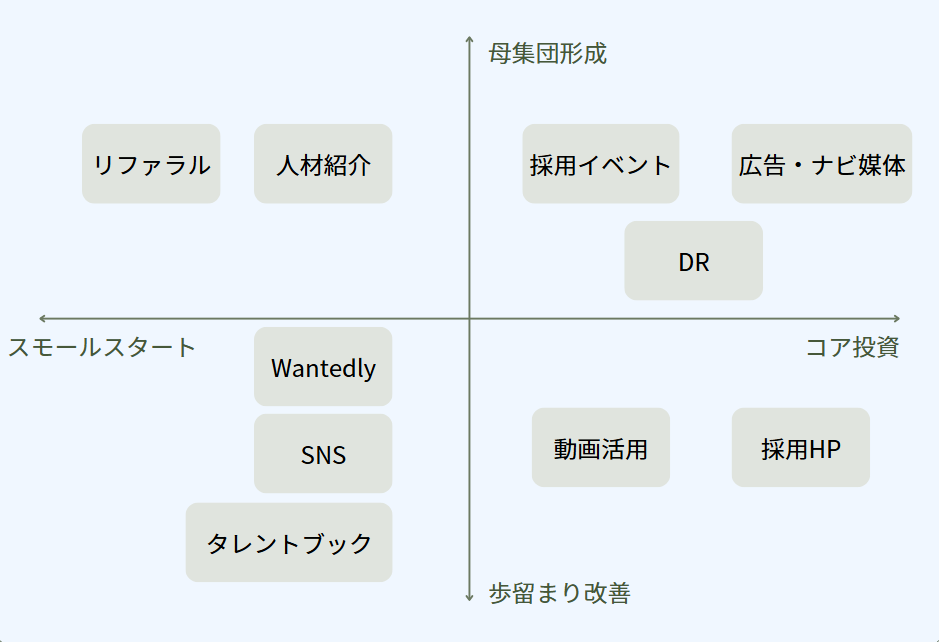

ステップ④ 採用チャネルを“目的×コスト”で戦略的に選ぶ

採用チャネルの選び方は、「流行っているから」や「他社がやっているから」ではなく、“自社の課題に合っているかどうか”が最も重要です。

アールナインでは、チャネル設計を「目的」と「コスト」の2軸で整理し、以下のようにマッピングしています。

こうすることで、「限られた予算でどこに注力すべきか」が明確になり、無駄のないチャネル設計が可能になります。

採用成功の鍵は“組み合わせ”にあり

チャネルは単体で使うのではなく、自社の課題に応じて複数を組み合わせることが重要です。たとえば、アールナインの支援現場では以下のような設計をしています。

例

- 【課題:認知が足りない】

広告媒体 × リファラル × 自社HP改善

→「露出+信頼性」の両方を強化し、接点数を最大化 - 【課題:選考途中での離脱が多い】

DR × タレントブック × Wantedly

→個別フォローと“共感形成”で歩留まりを改善 - 【課題:内定辞退が多い】

紹介会社 × 動画コンテンツ ×SNS( LINE)フォロー

→定期接点と第三者視点の情報提供で安心感を醸成

成果を分ける“チャネルマネジメント”の視点

チャネルの使い方次第で、成果は大きく変わります。特に意識したいのは以下の2点です。

【1】コンバージョンとマッチングを意識する

・量より質。歩留まりを高めるチャネル選定を。

・人材要件を明確にし、合う媒体・訴求を見極める。

【2】外部パートナーと綿密なコミュニケーションを取る

・ナビ営業、DR担当、紹介会社などにKGI・KPIを具体的に伝える

・「◯名説明会予約を目指したい」など明確なゴール提示が重要

ステップ⑤ 採用スケジュールを組む

― 体験の質を設計する“時間軸”をどう描くか

採用活動は、スケジュールの立て方ひとつで結果が大きく変わります。

単なる「計画表」ではなく、“候補者体験(CX)をどうデザインするか”という視点で設計することが、歩留まりや承諾率に直結するのです。

アールナインの視点:スケジュールは“戦略の一部”

アールナインでは、スケジュールを「単なる計画表」ではなく、採用戦略そのものとして位置づけています。

候補者にとって、選考スケジュールそのものが企業イメージを形成する「体験」になります。

- 面談間隔が空きすぎる → 「優先度が低いのでは」と不安に

- 内定連絡が遅い → 「この会社は判断が遅い」という印象に

- 面接前日のリマインド → 「ちゃんと見てくれている」と好印象

このように、情報伝達のタイミングや接触の頻度は、候補者の心理に強く影響を与えます。

スケジュールは社内都合だけでなく、「候補者がこの選考期間をどう感じるか」という視点で組み立てることが、結果として辞退防止・承諾率向上につながります。

スケジュールは業務管理ツールであると同時に、ブランド体験の設計図でもあるのです。

以下のような視点でスケジュールを設計することで、歩留まり改善や意思決定スピードの向上につながります。

【1】候補者目線で「比較タイミング」を抑える

- 同業他社と選考時期が被らないように調整

- 内定出しは早めに設計し、辞退リスクを下げる

【2】接点間隔が空きすぎないように調整

- 選考間のインターバルが長いと離脱が増える

- 面談・面接のフォローを計画的に配置する

【3】「仕掛け」を挟みながら関係性を育てる

- 面談、説明会、座談会、メッセージ動画などをスケジュールに組み込む

- 特にZ世代には「印象の残り方」が重要なため、タイミングと接触の質が成果を分ける

社内の協力体制もスケジューリングに影響

- 面接官の稼働状況を早めに確保しておく

- 現場や経営層との連携タイミングを先に押さえておく

- イレギュラー対応にも耐えられる“余白”を残しておく

採用スケジュールは、計画を立てるだけで終わりではありません。

「候補者がどのタイミングで何を感じるか」「社内の体制とすり合わせられるか」を意識して、戦略的に“体験の設計”として組み立てることが、成果を最大化する鍵となります。

ステップ⑥ 採用活動を振り返り、改善する

― 数値・体験・運用の3視点で、再現性を高める

採用戦略は、一度立てて終わりではありません。

環境やターゲットの変化に応じて、戦略・施策・運用の見直しを継続することで、成果の“再現性”と“安定性”が高まっていきます。

歩留まりの数値だけでなく、“体験”を振り返る

面接通過率や内定承諾率などの数値も重要ですが、あわせて候補者の体験(CX)にも目を向けましょう。

定量と定性の“ズレ”にこそ、ヒントがある

たとえば、「面接通過率は悪くないが、内定承諾率が低い」場合――

その原因は、書類や面接の判断ではなく、選考中の印象やフォロー体制にあるかもしれません。

また、「辞退理由は“他社に惹かれた”ばかりで特定できない」場合でも、面談中の表情や温度感の変化から、伝わっていないメッセージや不安要素が浮かび上がることもあります。

こうした“数字に出ない変化”を拾い上げるためには、

- 候補者アンケート

- 選考後フォロー時の一言

- 面談ログの振り返り

といった定性データの蓄積とチーム内共有が鍵になります。

数字をもとに仮説を立て、温度感から背景を探る――

この往復が、採用戦略の精度を高める“再現性のエンジン”になります。

アールナインの視点:バイアスの排除と多角的評価

振り返りでは、「見極め精度」についても検証が必要です。

特に注意したいのは、評価におけるバイアス。

- 同質性バイアス:自分に似た価値観の人を高評価してしまう

- ステレオタイプバイアス:属性や学歴などの先入観に引っ張られる

これを防ぐために、アールナインでは以下のような工夫を行っています。

- 面接官向けに「評価ポイントと注意点」の事前レクチャーを実施

こうした運用により、“誰が選ぶか”ではなく、“どう選ぶか”の標準化が図られています。

辞退・早期離職の理由を“第三者視点”で掘り下げる

辞退や早期離職が発生した場合も、主観や予想ではなく、実際の声を回収し、因果関係を探ることが重要です。

アールナインでは、辞退者・離職者インタビューを通じて、

- 自社の“見え方”にどんなギャップがあったのか

- 他社と比較して不安に感じた点は何か

- 入社後の実態とイメージとのズレがあったか

といった定性的な情報を抽出し、採用広報や面談・面接の伝え方改善につなげています。

振り返りは、過去を振り返るだけでなく、“次の成功確率を高めるための設計”でもあります。

数値・体験・運用の3つの視点で改善し、再現性の高い採用フローを構築していきましょう。

3. 最新トレンド別 採用戦略の具体的ポイント

採用を取り巻く環境は、ここ数年で大きく変わってきました。

学生や転職者の動き方も多様化し、これまでのやり方では通用しづらくなってきています。

ここでは、新卒・中途・アルバイト、パート の3つの採用タイプ別に、今注目されているポイントや実践したい戦略をご紹介します。

新卒採用のトレンドと戦略

インターンからの“囲い込み”がカギに

最近の新卒採用では、「インターンで出会った学生をそのまま内定へつなげる」流れが主流になってきています。

学生も“早く決めたい”という意識が強く、企業側のスピード感や先手必勝の動きが成果を左右します。

ポイントは、ただの体験で終わらないインターン設計。

たとえば、参加後すぐに1on1の面談を入れる、現場社員と気軽に話せる座談会を開くなど、接点を重ねて“志望度”を高めていく工夫が有効です。

候補者体験(CX)の質が差をつける

「この会社、対応が丁寧だった」「面接が話しやすかった」

そんな体験が、最終的な意思決定に大きく影響します。

メールの返信スピード、面接官の印象、選考中のフォローなど、細かい部分まで丁寧に設計することで、内定承諾率アップにもつながります。

リファラル(紹介)で質の高い母集団をつくる

社員紹介による採用(リファラル採用)は、実は新卒でも効果があります。

たとえば、インターン経験者が友人を紹介する仕組みをつくったり、大学の先輩・後輩ネットワークを活用するのも手です。

「信頼できる人の紹介だから応募する」

そんな流れを作れると、母集団の質も高まり、選考もスムーズになります。

中途採用のトレンドと戦略

“経験よりもポテンシャル”を見る企業が増加

今の中途採用は、「即戦力だけを求める時代」から変わりつつあります。

特に未経験OKの求人が増えており、育成を前提とした採用が広がっています。

採用基準の中に、「吸収力があるか」「価値観が合うか」といった視点を入れることで、長期的に活躍できる人材と出会える可能性が高まります。

採用マーケティングで魅力を伝える

競合が多い中途採用では、「待つ採用」ではなく「伝える採用」がポイントです。

- 自社のストーリーや働く人の声をSNSやnoteで発信する

- 採用ピッチ資料やスライドで魅力を整理しておく

- 企業説明動画を使って、雰囲気やビジョンを見せる

こうしたマーケティング的な発信は、特に若手層へのアプローチで効果を発揮します。

アルバイト・パート採用のトレンドと戦略

採用スピードが決め手

非正規採用は、検討期間が短い分「早く面接→すぐ内定」が求められます。

求人掲載から1週間以内で面接→内定が出せるフローを整えておくと、他社よりも早く決断できます。

求人原稿の“伝え方”を見直す

仕事内容や時給だけでなく、

- シフトの自由さ(週2~OKなど)

- 職場の雰囲気(写真・スタッフの声)

- 自分に合うかどうかが分かる工夫(Q&A形式など)

こうした要素が伝わると、応募率が上がります。

特に10〜20代の応募者は、雰囲気や人間関係を重視する傾向が強いため、言葉選びやビジュアルにも気を配りたいところです。

このように、採用の種類ごとに“今求められている工夫”は異なります。

大切なのは、「求める人材が、どういう情報を欲しがっているか」を想像して戦略を考えること。

相手目線で設計できれば、採用はもっとスムーズに進められます。

4. 差別化を実現する採用戦略の新視点

どの企業も採用に力を入れている今、ただ王道をなぞるだけでは埋もれてしまいがちです。

ここでは、他社と差をつけるために注目されている「新しい視点」をご紹介します。

業務委託・フリーランス人材を戦略的に活用する

「正社員が足りない=採用するしかない」と考えがちですが、

最近では業務委託やフリーランス人材を活用する企業も増えています。

たとえば、

- エンジニアやデザイナーなど、専門スキルが必要な職種

- スポット的に発生する採用広報や面接業務

- 採用計画やブランディングの設計

などは、外部のプロフェッショナルに任せる方が早くて高品質なケースもあります。

「全部自社で抱えこまない」「必要なところだけ補う」

という発想で、柔軟にリソースを組み立てるのも戦略のひとつです。

RPO(採用代行)を“外注”ではなく“戦略パートナー”として使う

「採用代行=単純な作業の外注」と思っている方も多いかもしれません。

でも最近は、戦略設計から実行までを任せられる“採用のプロ”として、RPOを活用する企業が増えています。

特に、

- 社内に採用の知見がない

- 担当者が多忙でリソースが足りない

- 採用数が急増している(新規事業や多拠点展開など)

といった企業では、RPOが戦略パートナーになることで、スピードも質も両立できるようになります。

採用CX(候補者体験)の向上にこだわる

「この会社の選考、気持ちよかった」

そんな小さな体験の積み重ねが、内定承諾につながります。

たとえば、

- 面接前にリマインドメールを丁寧に送る

- フィードバックが丁寧で前向き

- 面接後に“選考のお礼”と“振り返り”を送る

など、選考体験を「気持ちのいいもの」にする工夫が、企業イメージをぐっと良くします。

今はSNSで評判が広がる時代。

CXを意識した選考設計が、間接的にブランディングや母集団形成にもつながっていきます。

テクノロジーの活用で採用業務を最適化する

採用活動にも、どんどんテクノロジーが導入されています。

- ChatGPTなどのAIを使った求人原稿・スカウト文の作成

- Web面接ツールや録画選考の活用

- データで面接評価を可視化・統一する仕組み

これらを上手く取り入れることで、人的リソースの削減と精度の高い選考が同時に実現できます。

テクノロジー=冷たい、ではなく、

「人間らしい判断」に集中するための土台として取り入れていくのがポイントです。

アルムナイ・副業人材・コミュニティ採用を活かす

採用は「外」に広げるだけではなく、すでに関係性がある人たちにもう一度声をかけるというアプローチも効果的です。

- 元社員(アルムナイ)に復職や紹介をお願いする

- インターン経験者を再度採用候補に

- 自社ファンやイベント参加者のコミュニティ化

- 副業人材を入口にして、正社員化を見据える

こうした「つながり」ベースの採用は、カルチャーフィットしやすく、定着率も高いのが特長です。

広告費をかけずに“質のいい人材”と出会える可能性もあります。

どれかひとつをやれば正解、というよりは、

自社のフェーズや課題にあわせて、これらを組み合わせていくことがカギです。

王道の手法だけでなく、こうした新しい視点を取り入れることで、採用戦略にぐっと深みが出てきます。

5. 採用戦略のPDCAの回し方

採用戦略は「立てて終わり」ではなく、実行したあとに“振り返って改善する”ことがとても大切です。

そのために役立つのが「PDCAサイクル」です。

そもそもPDCAとは?

- P(Plan):計画を立てる

- D(Do):実行する

- C(Check):結果を振り返る

- A(Action):改善策を打つ

この4つの流れをくり返すことで、採用の精度をどんどん高めていけます。

では、採用の場面ではどう活用できるか?具体的に見ていきましょう。

Step1:KPIを決めておく(Plan)

まずは振り返るための「数字の目標」を決めておきます。

おすすめは、以下のようなシンプルなKPIです。

- エントリー数(母集団形成の量)

- 書類通過率/面接通過率(選考フローの質)

- 内定承諾率(魅力訴求・マッチング度)

- 入社後の定着率(フォローの成果)

これらを事前に設定しておけば、

「何がうまくいって、何が課題か」が可視化しやすくなります。

Step2:実行しながら“記録”を残す(Do)

採用活動が始まったら、なるべくリアルタイムで数字や状況を記録していきましょう。

- 応募者の属性(学校・職歴・志望動機など)

- 各フェーズで辞退・不通になった理由

- 面接官からの評価コメント など

あとから振り返るときに、「感覚」だけで判断しないためにも、定量・定性の記録を残しておくことが重要です。

Step3:うまくいった/うまくいかなかった理由を見つける(Check)

結果が出たら、良かった点と課題点をセットで振り返るのがコツです。

たとえば…

- 内定承諾率が高かった → 面接官の対応が丁寧だった/連絡が早かった

- 応募が少なかった → ターゲットに合っていない媒体を使っていた

- 辞退が多かった → 選考に時間がかかりすぎていた

こうして振り返ることで、次の一手が見えてきます。

Step4:改善施策を実行する(Action)

振り返りの結果をふまえて、次の採用活動に活かします。

- 媒体を変える/予算配分を見直す

- スカウトの文面や送信対象を改善する

- 面接官トレーニングを実施する

- 選考スピードを速める仕組みをつくる

1つずつでもいいので、「前回より一歩よくする」を続けていくことが、採用成功への近道です。

実例:PDCAで成果を出した企業の例

たとえば、飲食大手のトリドールホールディングスでは、店舗ごとの採用進捗や充足率を「見える化」して、

エリアや職種ごとに最適な施策をうちわけた結果、大規模採用を成功させています。

このように、定量的に振り返って改善を積み重ねる仕組みがある企業は、採用の再現性も高く、どの拠点・部署でも安定した採用ができるようになります。

PDCAをしっかり回せるかどうかで、採用の“質と量”は大きく変わります。

一度で完璧を目指すよりも、まずは小さく回して、改善しながら育てていくことが大事です。

6. 成功企業の採用戦略事例集

実際に、どのような企業がどのような工夫で採用を成功させているのか?

ここでは、企業規模や業種の異なるいくつかの事例をピックアップし、実施内容・工夫ポイント・成果を分かりやすく紹介します。

事例①:トリドールホールディングス(飲食業)

背景・課題

国内外に約1,900店舗を展開し、エリアごとの人材確保が重要な経営課題に。

取り組み内容

- 店舗ごとの採用充足率や課題を「見える化」

- 地域特性に応じて媒体・訴求内容を最適化

- 本社と現場が協働でPDCAを回す仕組みを構築

成果

- 充足率が大幅に改善

- 店舗ごとの採用格差が縮小

- 戦略的な採用体制の確立に成功

参考リンク

事例②:PeopleX(スタートアップ)

背景・課題

創業直後、エンジニア・マーケターなど専門職を中心にスピーディーな組織拡大が必要だった。

取り組み内容

- 採用ブランディングを強化(SNS・オウンドメディア活用)

- ミッション・ビジョンを明文化して求人に反映

- 1人ひとりに合わせたスカウトメールを送信

成果

- 創業4ヶ月で50名以上を採用

- 採用経路の8割が自社発信経由

- 入社後のエンゲージメントも高く、早期離職ゼロ

参考リンク

事例③:中堅メーカーA社

背景・課題

営業職の中途採用に苦戦しており、求人は出しても応募が集まらない状況。

取り組み内容

- ターゲットを「未経験者×育成前提」に再設定

- 求人票のタイトル・写真を大幅に刷新

- 応募者対応をスピードアップ(即日返信など)

成果

- 応募数が2倍に増加

- 書類通過率・面接率も改善

- 採用人数目標を2ヶ月早く達成

事例④:地域特化のサービス業B社

背景・課題

地方拠点での人材確保が難しく、採用をしても定着しないという悩みがあった。

取り組み内容

- 地域の高校・短大と連携し、見学会やインターンを実施

- 内定者フォローで、入社前から職場の雰囲気を伝える工夫を強化

- 地域メディア・ラジオなどローカルチャネルでの訴求も活用

成果

- 地元採用比率が前年比1.7倍に増加

- 内定者の離脱率がほぼゼロに

- 「地域で働く安心感」を軸とした採用ブランディングに成功

これらの事例に共通しているのは、

- 自社の課題をきちんと分析し

- 採用ターゲットに合わせて戦略を立て

- 結果を振り返って改善している

という、PDCA型の採用体制をきちんと回している点です。

「うちに合ったやり方」を見つけることが、採用成功の第一歩。

ぜひ、自社にも取り入れられそうな要素を探してみてください!

おわりに

採用が「難しい時代」と言われている今、

本当に求められているのは、“目の前の採用”だけに追われるのではなく、先を見据えた戦略を持つことです。

この記事では、

- 採用戦略とは何か

- どのように立て、実行し、改善するのか

- トレンドや成功企業の取り組み

- 他社と差をつける新しい視点

といった内容をお伝えしてきました。

採用活動は、単発の施策ではなく、一貫性ある戦略設計と運用の積み重ねによって成果が変わってきます。

この記事でご紹介した6つのステップ──

- 採用の目的と目標を明確にする

- 現状を分析する

- 採用ターゲットを決める

- 採用チャネルを”目的×コスト”で戦略的に選ぶ

- スケジュールを“体験設計”として組み立てる

- 結果を多角的に振り返り、改善する

──はすべて、アールナインが数多くの企業支援で培ってきた知見に基づいています。

「採用に悩んだらやるべきこと」ではなく、“成果を上げ続けるための考え方と仕組み”として、ぜひ日々の活動に取り入れてみてください。

どれかひとつでも「うちでも試せそう」と思えることがあったなら、ぜひ一歩踏み出してみてください。

採用戦略は、いきなり完璧なものを作る必要はありません。

小さな改善をくり返しながら、

「自社にとって、最も自然で強い採用のかたち」を見つけていくプロセスこそが、

これからの採用活動に必要な考え方です。

そして、採用は“人”の入口をつくる仕事。

だからこそ、誰を迎え入れるか、どう関わっていくかは、会社の未来そのものをつくっていくことでもあります。

「採るだけの採用」から「つながりを生む採用」へ。

自社らしい採用戦略づくりに、この記事が少しでもお役に立てば幸いです。

この記事の監修者:

1999年青山学院大学経済学部卒業。株式会社リクルートエイブリック(現リクルート)に入社。 連続MVP受賞などトップセールスとして活躍後、2009年に人材採用支援会社、株式会社アールナインを設立。 これまでに2,000社を超える経営者・採用担当者の相談や、5,000人を超える就職・転職の相談実績を持つ。