【完全ガイド】採用カスタマージャーニーを徹底解説!5つのフェーズごとの作成方法

公開日: 2025年04月30日 | 最終更新日: 2025年11月11日

採用が「選ぶ」から「選ばれる」時代へと変化した今、候補者が企業を知り、興味を持ち、理解・検討を経て入社を決断するまでのプロセスを、戦略的に設計し、採用CX(候補者体験)を向上させることが重要になっています。

そのカギを握るのが「採用カスタマージャーニー」の視点です。

本記事では、15年770社の採用支援実績があるアールナインの知見をもとに、採用カスタマージャーニーの基本概念から、フェーズごとの候補者心理、タッチポイント設計、効果的な施策例までをわかりやすく解説します。

採用活動における「カスタマージャーニー」とは何か?

採用活動における「カスタマージャーニー」とは、候補者が企業を知り、関心を持ち、選考を経て入社を決めるまでの一連の流れを“旅(ジャーニー)”として捉え、設計する考え方です。

もともとはマーケティング領域の概念で、顧客(カスタマー)を候補者(キャンディデート)に置き換えることから、「キャンディデートジャーニー」とも呼ばれます。

フェーズごとに「候補者が何を考え、何を求めているか」を捉え、各タッチポイントで何を伝えるべきかを設計することで、的確な情報提供とコミュニケーションが可能になります。

なぜ今、採用にカスタマージャーニーの視点が必要なのか?

採用市場は、完全に「売り手優位」の時代に突入しています。特に、優秀な学生や、ハイレイヤー人材、経験豊富なエンジニアなどにとっては、入社は慎重な意思決定です。

従来の「求人を出せば応募が来る」時代は終わりました。特に中小企業は、どんな情報を・どの順番で届ければ候補者が動くのかを理解し、意思決定プロセス全体を設計する必要があります。

カスタマージャーニーを活用すれば、属人的な採用から脱却し、再現性のあるプロセスに変えることができます。採用のPDCAを回したい企業にとって、今や欠かせない視点です。

採用カスタマージャーニーの作り方

採用カスタマージャーニーは、“勘”や“雰囲気”で設計しても意味がありません。

自社が「どんな人に出会いたくて」「どんな導線で入社してほしいか」を、候補者視点で構造的に描くことが重要です。

以下では、実際にジャーニーを設計するためのステップを4つに分けて解説します。

Step1. ペルソナを明確にする

まず最初に取り組むべきは、「誰を採用したいか」の言語化です。

このペルソナ設計があいまいだと、全フェーズの施策がブレて、成果につながりません。

- 年齢・性別・職種・経験・スキル・人柄・行動特性(コンピテンシー)など

- 転職理由やキャリアの志向性(例:裁量のある環境で挑戦したい)

欲しい要素を足し算で増やすと、そんな人は市場にいない!となります。必ず「MUST(絶対必要)」と「WANT(あったら嬉しい)」に分け、ターゲットの解像度を高めましょう。

Step2. 候補者の行動フェーズを分解する

まずは、候補者が入社に至るまでの“行動フェーズ”を分解していきましょう。

マーケティングにおけるカスタマージャーニーと同様に、採用においても候補者は段階的に情報を取り入れ、気持ちを高めながら意思決定をしています。

だからこそ「どのタイミングで、どんな気持ちで、何を知りたがっているのか?」をフェーズごとに明確にすることが重要です。

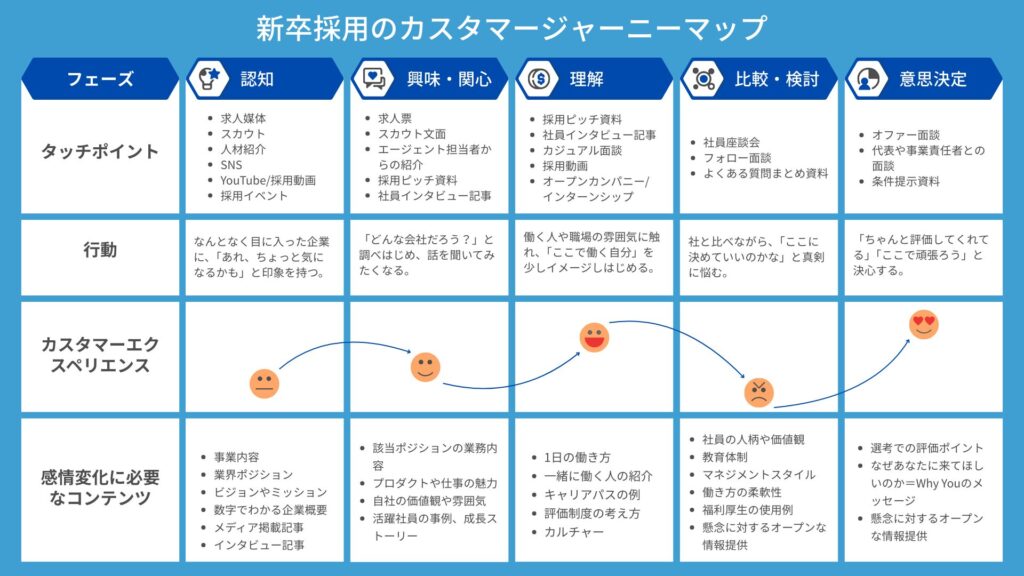

本記事では、以下の5つのフェーズに分けて設計していきます。

| フェーズ |

| 認知 |

| 興味・関心 |

| 理解 |

| 比較・検討 |

| 意思決定 |

このフェーズ設計をベースに、次は候補者の心理やニーズを具体化していきます。

Step3. 各フェーズごとの候補者ニーズを整理する

ここでは、各フェーズにおいて候補者が「どんな気持ちか」「どんな情報を求めているか」を明確にします。

“意欲を高めるには、何を伝えればよいのか?”を逆算するステップです。

| フェーズ | 候補者の心理 |

| 認知 | 「この会社、初めて聞いたかも」 「何をやっている会社なんだろう?」 |

| 興味・関心 | 「気になる、もう少し詳しく知りたい」 |

| 理解 | 「業務内容、働き方、キャリアパス、カルチャーなど、自分と合っているか?」 |

| 比較・検討 | 「ここに入りたいか?現職や他社と比較してどうか?」 |

| 意思決定 | 「本当にここに決めて後悔しないか?」 |

Step4. タッチポイントを洗い出し、それぞれで伝える内容を整理する

次に、フェーズごとに候補者と接触する“タッチポイント”を洗い出し、それぞれで「何を伝えるか」を整理します。

特に優秀な学生や、経験豊富な転職者を狙う場合、求人票やスカウト文の精度、面談・面接での情報提供の深さが、候補者の行動を大きく左右します。

| フェーズ | タッチポイント例 | 伝えるべき情報・コンテンツ例 |

| 認知 | ・求人媒体 ・スカウト ・人材紹介 ・SNS ・YouTube/採用動画 ・採用イベント | |

| 興味・関心 | ・求人票 ・スカウト文面 ・エージェント担当者からの紹介 ・採用ピッチ資料 ・社員インタビュー記事 | ・該当ポジションの業務内容 ・プロダクトや仕事の魅力 ・自社の価値観や雰囲気 ・活躍社員の事例、成長ストーリー |

| 理解 | ・採用ピッチ資料 ・社員インタビュー記事 ・カジュアル面談 ・採用動画 ・オープンカンパニー/インターンシップ | ・業務内容の詳細 ・一緒に働くメンバーのプロフィールやバックグラウンド ・1日の業務の流れ ・具体的なキャリアパスの選択肢 ・評価制度 ・カルチャー |

| 比較・検討 | ・社員座談会 ・フォロー面談 ・よくある質問まとめ資料 | ・社員の人柄や価値観の共有 ・教育体制 ・オンボーディングの流れ ・マネジメントスタイル、働き方の柔軟性 ・福利厚生のリアルな使用例 ・懸念に対するオープンな情報提供 |

| 意思決定 | ・オファー面談 ・代表や事業責任者との面談 ・条件提示資料 | ・選考での評価ポイント ・なぜあなたに来てほしいのか=Why Youのメッセージ ・懸念に対するオープンな情報提供 |

各フェーズごとのタッチポイントとコンテンツについて、詳しく解説していきます。

① 認知

候補者が企業の存在を“知る”きっかけをつくる段階です。

この時点では、企業への理解や志望度が高い必要はありません。まずは「名前だけでも見たことがある」「なんとなく聞いたことがある」と思ってもらえる状態を目指します。

現在、認知を広げる手段は多岐にわたります。

たとえば:

- 求人媒体

- スカウト媒体

- 人材紹介

- 採用イベントやインターン

- SNS・YouTube・採用動画

- オウンドメディア・PR記事

ここで重要なのは、「誰にでも認知されればいい」という発想ではなく、自社が採用したい人物像=ペルソナに向けて認知を届けることです。

たとえば、採用コラムを書いても、ペルソナがそのキーワードで検索活動をしておらず、その記事にたどり着かない…というのはよくあるケースです。また、エージェントやスカウトを選定する段階で、ペルソナがデータベースにあまりいない、というミスマッチも起こりがちです。

だからこそ、「誰に」「どこで」「どうやって」知ってもらうのかを戦略的に設計することが不可欠です。

この認知フェーズの設計が甘いと、次の興味・検討フェーズに進んでもらうことはできません。

② 興味・関心

貴重な接点を持てた際には、適切なコンテンツを届けて「この会社ちょっと気になる」と思ってもらう必要があります。

ポイントは 以下の三点です。

- 興味を持たせるコンテンツ

- “Why you”を含むメッセージ

- 次の一歩につなげる導線設計

興味を持たせるコンテンツ

候補者が「自分に合っていそう」と感じられる情報を届けることが重要です。

たとえば、ペルソナが

「SES企業で3〜5年経験を積み、今後は自社プロダクト開発に挑戦したい20代後半のエンジニア」だったとします。

このような方は、

- クライアント常駐では得づらい開発の上流工程への関与

- チームの一員としてサービスを育てるプロダクト志向の働き方

- 将来的な技術力の向上やキャリアの広がり

といった要素に強い関心を持っているため、これらに関連する情報を、求人票やスカウト文、エージェント経由の紹介時に具体的に伝えましょう。社員インタビュー記事として上記について書いたものを採用広報に使うのも効果的です。

ペルソナがこれを見て、「この会社なら、私を歓迎・評価してくれるかもしれない。自分がやりたい働き方ができるかもしれない」と興味を感じてもらえれば、自然と次のアクションへと気持ちが動いていきます。

“Why you”を含むメッセージ

また、“Why you”(なぜあなたなのか)のメッセージを含めるのも有効です。

- スカウト理由が明確化された個別文章の送付

- エージェントが候補者に自社の魅力と、なぜあなたに紹介するのかを説明できる状態

ペルソナがこれを見て、「この会社なら、私を歓迎・評価してくれるかもしれない。」「自分にぴったりの会社かもしれない」と興味を感じてもらえれば、自然と次のアクションへと気持ちが動いていきます。

次の一歩につなげる導線設計

興味を持ってもらえたとしても、「ではまず書類選考から」ではハードルが高すぎます。惹きつけた段階でしっかりと“踏み出しやすい導線”を用意しておくことが大切です。

具体例としては、下記のような工夫があります。

- カジュアル面談の実施:

「まずは選考ではなく、ざっくばらんに話しましょう」と伝えることで、心理的ハードルを下げ、候補者との信頼関係構築に繋げます。 - 面接確約スカウトで応募ハードルを取り除く:

書類選考をスキップして「一度お話しませんか?」という形式で誘うことで、「自分が選ばれている」というポジティブな印象も与えられます。 - 自己分析アドバイスが受けられるオープンカンパニーを実施:

「選考目的ではなく、将来のキャリアを一緒に考える場です」と伝えることで、就活初期の候補者でも参加しやすくなります。

このように、「話してみようかな」と思える導線を設計しておくことで、興味を持った候補者の離脱を防ぎ、自然に検討フェーズへと進んでもらうことができます。

「惹きつけて終わり」ではなく、その気持ちが熱いうちに“動いてもらう”までを設計しておくこと。

この視点が、ジャーニー全体の質を高め、歩留まりを大きく改善してくれます。

③ 理解

興味を持った候補者が次に求めるのは、会社の“中身”への理解です。

ここでは、下記のような候補者心理のもと、自分とのフィット感を測ろうとします。

- 「実際どんな事業をやっている会社なんだろう?」

- 「どんな人たちと働くの?チームの雰囲気は?」

- 「ここで働いたら、自分はどう成長できるの?」

- 「カルチャーは合いそう?自分がやりたいことが実現できる?」

このフェーズでは、求人票だけでは伝わらない、リアルな社風や価値観、働き方が見える情報が求められます。「この会社で自分が働く姿」を具体的にイメージできるような情報提供を意識しましょう。

具体例としては、

- 社員インタビュー記事:ペルソナに近いバックグラウンドの社員を紹介

- カジュアル面談:人事だけでなく、経営層や現場社員など、ペルソナに合わせたアサイン

- SNSやnoteの発信:日常の雰囲気、チームの空気感を伝えるリアルな発信

- 採用ピッチ資料や採用動画:事業や組織、評価制度などをコンパクトに伝える

この理解フェーズは、「なんとなく気になる」から「ここで働くのもアリかも」へ引き上げる勝負どころです。抽象的な表現ではなく、“リアルで具体的な情報”をどれだけ届けられるかが鍵になります。

④比較・ 検討

理解フェーズで企業の中身を把握したあと、候補者は“いよいよ現実的に”入社を検討し始めます。

この段階では、「ここに入りたいか?」「他社や現職と比べて納得できるか?」と、意志決定に向けた“比較”と“確認”のフェーズに入っていきます。

条件や制度を並べるだけでなく、候補者の不安を先回りして払拭し、「ここでならやっていけそう」「居心地が良さそう」という納得感を持ってもらうことが、入社意欲向上の後押しになります。

- 社員座談会:

同じ職種やペルソナに近い社員と気軽に話せる機会を設けることで、「リアルな社内の空気感」や「共通点」を感じてもらいやすくなります。 - フォロー面談:

人事が現時点での疑問や不安を聞き出し、個別に情報提供や相談対応を行います。選考だけでなく、就活全般やキャリアに関する相談にも応じることで、エンゲージメントが高まります。 - 社員インタビュー記事:

入社の決め手や入社後のギャップ、前職との違いなどをコンテンツとして伝えることで、候補者が入社を検討する際の大きな後押しになります。 - Q&A集(候補者からのよくある質問まとめ):

「実際の残業時間は?」「どんな人が評価される?」など、候補者が気にしがちな項目に先回りで答えることで、不安や懸念を払拭し、検討を後押しできます。

各社には必ず、採用競合と比べた際の“弱み”があります。候補者が複数の企業で迷っている場合は、自社の弱みを強みとして言い換えて伝えましょう。

例:

- 規模が小さい

→一人ひとりの影響力が大きく、意思決定もスピーディー。裁量を持ってチャレンジできるからこそ、成長スピードも速い。 - 仕組みが整っていない

→まだ完成されていないからこそ、仕組みを“作る側”に回れる。自分のアイデアで組織を変える経験ができるフェーズ。 - 残業時間が長い

→業務量が多い分、任される領域も広く、実戦で力を磨ける。挑戦機会が多く、成長スピードを求める方には最適

⑤ 意思決定

ここまでで候補者は、一定の理解と納得を得ており、「ここに入社するかどうか」を最終的に判断しようとしています。

- 「条件は似ているけど、どちらが本当に自分に合うだろう?」

- 「入社後にギャップがあったら嫌だな」

- 「この会社に入って、将来のキャリアにプラスになる?」

こうした思考を経て、“納得感”と“安心感”を得られた企業に対して最終的に内定承諾をします。

オファー面談では、「あなたの過去のどんな経験・志向性を評価したのか・うちとマッチしていると判断したか」の選考フィードバックを行いましょう。また、「なぜあなたに来てほしいのか(Why You)」を改めて丁寧に伝えることで、歓迎の気持ちが伝わります。

例:「〇〇さんが前職で、自社サイトの問い合わせ対応が属人化していた課題に気づき、

自らフローを整理してマニュアル化を提案し、他のメンバーを巻き込んで運用まで定着させたという話、非常に印象に残っています。

その主体性や協働力、課題に向き合うスタンスは、まさに当社のSaaSプロダクトを支えるカスタマーサクセスの現場でも必要な力です。

特に、利用企業の運用フロー改善を一緒に設計していくようなシーンが今後増えていくため、〇〇さんのような方が本当に価値を発揮してくださると思いました。」

最後に、ここまでで抽出した候補者の価値観・軸に合った決め手の訴求をしましょう。キャリア成長か、安定性か、カルチャーフィットか、過去の面談などをもとに、候補者にとっての決め手を意識した一言を添えることが、最後の一押しになります。

実際にあった!採用カスタマージャーニー実践のリアル事例を大公開!【初のマーケ経験者を採用成功】

ここでは、実際にカスタマージャーニーを活用して当社が採用成功した、30代女性の即戦力マーケターの事例をもとに、「どのように設計すればいいのか」を徹底解説します。

Step1. ペルソナを明確にする

👤 ペルソナ情報(実例)

- 年齢:30代前半

- 性別:女性

- 職種:マーケティング職

- 経験・スキル:

- マーケティング実務経験2年以上

- 広告運用経験1年以上(SNS/Google広告等)

- 人柄:優しく穏やか。協調性が高い。

- 行動特性:

- マニュアルがない環境でも、自ら手順を整理・改善し、業務を仕組み化できる推進力がある。

- キャリア志向:

- 出産を経て、フルタイムでのキャリア継続に悩みがある。

- 今後は「子育てとの両立」が可能で、かつ「自分の力がちゃんと活かされる環境」で働きたい。

- リモート・フレックス・時短勤務など、柔軟な働き方を重視。

Step2. 候補者の行動フェーズを分解する

| フェーズ | 候補者の状態・心理 |

|---|---|

| 認知 | 「この会社、聞いたことないけど…」 「条件に合いそうな求人があるかも」 |

| 興味・関心 | 「この会社、フレックス制でリモートワーク可能なんだ。子育てしながら、柔軟な働き方ができそう?」 |

| 理解 | 「本当に、子育てしながらでも活躍できる?実際に自分と似たような社員がいるのかな?」 「自分のマーケティング経験・広告運用経験が活かせるかな?」 |

| 比較・検討 | 「他社より柔軟で働きやすそう」 「事業フェーズ的に、他社よりも自分の経験を強く求めてくれてそう」 「社員が素敵で、入社しても人間関係には困らなそう」 「子育てしながらキャリアアップしていくなら、ぴったりかも」 |

| 意思決定 | 「ここで働くことで、ライフワークバランスを重視しつつ、楽しく働き、キャリアアップを実現できそう」 |

Step3. 各フェーズごとのニーズと伝えるべき情報

| フェーズ | タッチポイント例 | 伝えるべき情報・コンテンツ例 |

| 認知 | ・求人媒体 ・スカウト ・人材紹介 ・SNS ・YouTube/採用動画 ・採用イベント | |

| 興味・関心 | ・求人票 ・スカウト文面 ・エージェント担当者からの紹介 ・採用ピッチ資料 ・社員インタビュー記事 | ・求人票やスカウト文に「フレックス(コアタイム10:00〜15:00)、リモートOK/ママさん活躍」の記載 ・マーケ経験・広告運用経験に関する必須要件・歓迎要件の明記 ・Wantedly・採用コラムで「子育てしながらも、マネージャーとしてキャリアアップできた」という社員インタビュー記事 |

| 理解 | ・採用ピッチ資料 ・社員インタビュー記事 ・カジュアル面談 ・採用動画 ・オープンカンパニー/インターンシップ | ・広告運用業務で対応いただきたい具体的な範囲 ・マーケチームメンバーの年齢、性別、経験年数などの情報 ・1日の具体的な業務の流れ ・実際にあったママさんとしてのキャリアパス ・お子さんが突然熱を出した際にあった、社内での連携の事例 ・マーケティングチームの状況と、これからどう大きくしていきたいか、現場の生の声 |

| 比較・検討 | ・社員座談会 ・フォロー面談 ・よくある質問まとめ資料 | ・Slackスクショ付きの1日の会話例共有(“雑談OKな雰囲気”や“ヘルプの出しやすさ”を可視化) ・オンボーディングスケジュールサンプル(1ヶ月目にやること、サポート内容)・マネジメントスタイル、働き方の柔軟性 ・福利厚生活用ストーリー集(育休明け復帰/時短の活用/子の看護休暇の取得実績データ) ・懸念に対するオープンな情報提供 ・よくある質問まとめ |

| 意思決定 | ・オファー面談 ・代表や事業責任者との面談 ・条件提示資料 | ・選考通過理由を記載した個別フィードバックシート (例:「マニュアルがない状況でも施策を改善・実行できる行動力が、当社のカルチャーにマッチ」) ・モデルキャリアパス集:「育休復帰後→時短→週5フルタイム→マネージャー」のロールモデル資料 |

実際の結果

この候補者は、エージェントの紹介経由で興味を持っていただき、一次面接時点で既に入社意欲を高められ、内定を獲得した他社と比較した結果、弊社への入社を決められました。

「一貫して“自分に向けたメッセージ”が感じられた」「働き方を尊重してくれると確信できた」と話してくれました。

このように、ペルソナ視点でジャーニーを設計し、それぞれのフェーズに最適な情報・接点を丁寧に設計することで、「ただの求人」から「この会社なら働けそう」という感情に変えることができます。

まとめ

採用は「選ぶ活動」だけではなく、「選ばれるための活動」がますます重要になっています。

誰に、どのタイミングで、どんな情報を、どう伝えるのか。

候補者の入社意欲を高めるには、このプロセスを候補者視点で丁寧に設計することが不可欠です。

アールナインでは、15年770社以上の採用支援実績をもとに、採用戦略の立案から、媒体運用・スカウト・面接調整までを一気通貫で支援する採用代行サービス「人事ライト」を提供しています。

採用カスタマージャーニーの設計にお悩みの方や、「何から始めればいいかわからない」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事の監修者:

1999年青山学院大学経済学部卒業。株式会社リクルートエイブリック(現リクルート)に入社。 連続MVP受賞などトップセールスとして活躍後、2009年に人材採用支援会社、株式会社アールナインを設立。 これまでに2,000社を超える経営者・採用担当者の相談や、5,000人を超える就職・転職の相談実績を持つ。