【2025年最新版】採用施策27選を徹底解説!課題を適切に見極め、正しい打ち手を選ぶ

公開日: 2025年05月16日 | 最終更新日: 2025年05月20日

求人を出しても応募がこない、辞退される、定着しない。やるべきことはやっているはずなのに成果が出ない。そんな悩みを抱えていませんか?

本記事では、そんな採用課題を抱える企業に向けて、“フェーズ別” “課題別” に整理した採用施策の具体例を、実例を交えてわかりやすくご紹介します。

「何から手をつければいいか分からない」「他社の打ち手を知りたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

まずやるべきは「課題の特定」

「母集団を増やすには、どんな手法がいい?」「最近はビジネスSNSが効果的?」「もっと新しい施策はないか?」

採用に関わっていると、つい“打ち手探し”に意識が向いてしまうものです。

しかし、どれだけ施策の選択肢を知っていても、自社の採用課題が明確でなければ、効果的な施策を選ぶことはできません。

結果として、「もっと母集団を集めなければ」「新しい手法を試さなければ」と次々と新しい打ち手を求め、コストばかりがかさんでしまうケースも少なくありません。

大切なのは、まず「自社の採用活動において、どこに課題があるのか」を把握することです。

そのためには、採用活動を“選考フェーズ”ごとに可視化し、どの段階で歩留まりが悪化しているのかを確認することが有効です。

選考フェーズごとの課題特定方法

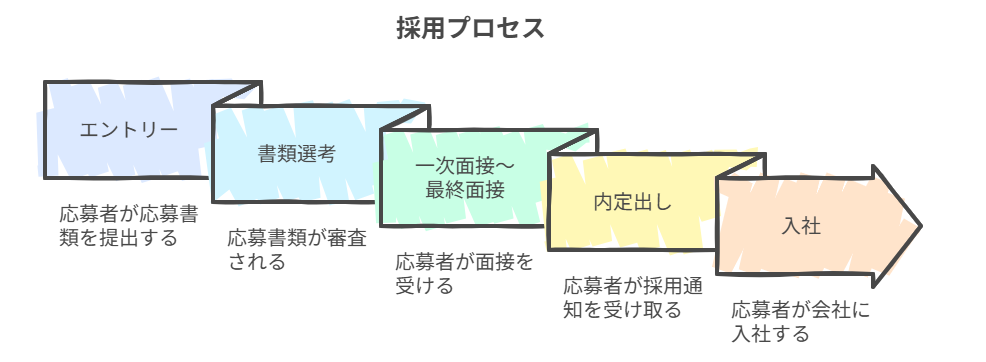

課題を特定するには、選考フェーズごとに歩留まりを整理することが重要です。

採用活動は、一般的に以下のようなステップに分けて整理できます。

- エントリー

- 書類選考

- 一次面接~最終面接

- 内定出し~入社

「どのフェーズの歩留まり=移行率が悪いのか」を洗い出すことが、課題特定の第一歩です。

原因が見えてくると、「何を改善すべきか」「どこに優先的にリソースをかけるべきか」といった改善の方向性も見えてきます。

課題別|おすすめ採用施策27選

自社の課題が明確になったら、次は「その課題に対して、どんな打ち手が有効か」を考えます。

以下に、課題ごとに複数の有効施策をまとめ、即効性・費用・工数の目安も添えて一覧化しました。

| 課題 | 施策例 | 即効性 | 費用 | 工数 |

| エントリー数が少ない | 新規求人媒体への掲載 | 〇 | △ | 〇 |

| 人材紹介会社契約・関係強化 | ◎ | △ | ◎ | |

| ダイレクトリクルーティングの実施 | 〇 | 〇 | △ | |

| 学校訪問の実施 | △ | ◎ | △ | |

| 採用イベント・座談会開催 | 〇 | 〇 | △ | |

| SNS運用(LinkedIn、X、Instagram) | △ | ◎ | 〇 | |

| 社員リファラル制度の実施 | ◯ | 〇 | 〇 | |

| ハローワーク掲載 | △ | ◎ | ◎ | |

| アルムナイ制度の導入 | △ | ◎ | 〇 | |

| 採用サイト改善 | △ | ◯ | ◯ | |

| カジュアル面談の導入 | 〇 | ◎ | 〇 | |

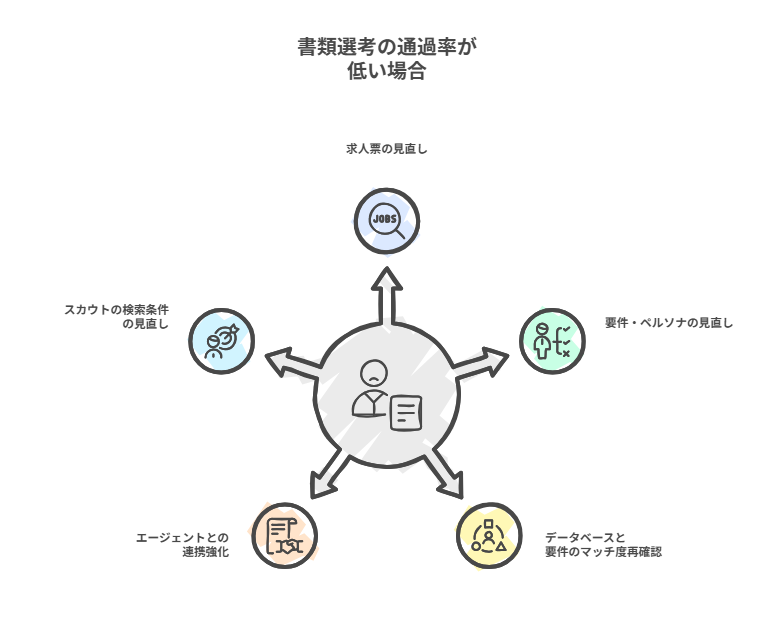

| 書類選考の通過率が低い | 求人票の見直し | ◎ | ◎ | 〇 |

| 要件・ペルソナの見直し | 〇 | ◎ | △ | |

| 媒体データベースと要件のマッチ度を再確認 | ◯ | ◎ | 〇 | |

| エージェントとの連携強化 | 〇 | ◎ | △ | |

| スカウトの検索条見直し | 〇 | ◎ | 〇 | |

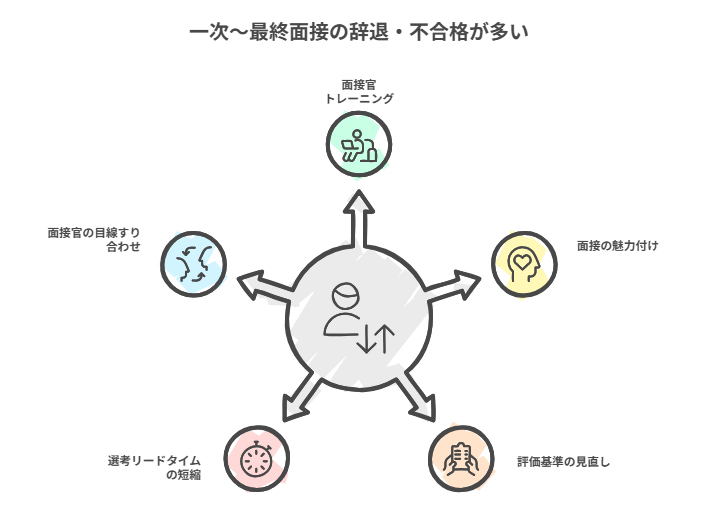

| 一次~最終面接の辞退・不合格が多い | 面接官トレーニングの実施 | △ | ◯ | △ |

| 面接の魅力付け要素強化 | 〇 | ◎ | 〇 | |

| 評価基準の見直し | 〇 | ◎ | 〇 | |

| 選考リードタイムの短縮 | ◎ | ◎ | △ | |

| 面接官と目線すり合わせ | ◎ | 〇 | 〇 | |

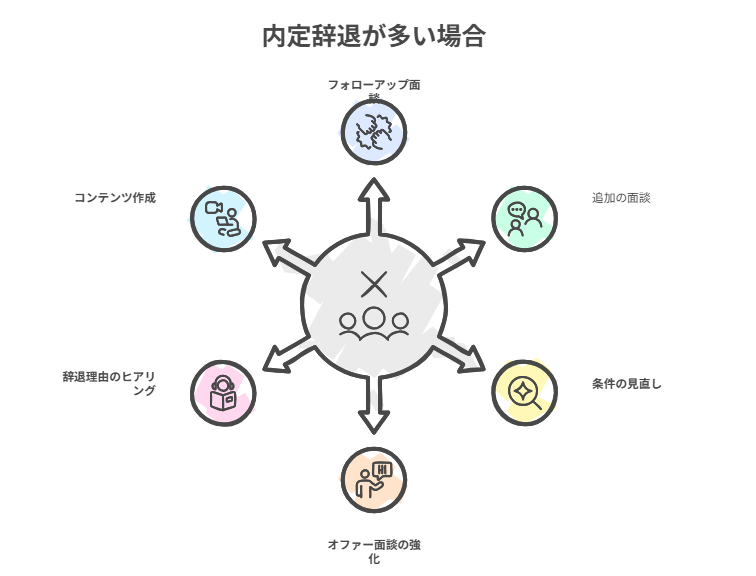

| 内定辞退が多い | 内定者フォロー面談の実施 | ◎ | ◎ | ◯ |

| 現場社員・経営陣との追加面談や座談会の実施 | ◎ | 〇 | △ | |

| 採用競合との比較した条件面の見直し | 〇 | △ | △ | |

| オファー面談の強化 | ◎ | ◎ | 〇 | |

| 内定辞退理由のヒアリング | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 内定者向けコンテンツ作成 | 〇 | 〇 | △ |

各採用施策の詳細解説

以下では、課題別一覧で紹介した施策について、ポイントを簡単に解説します。

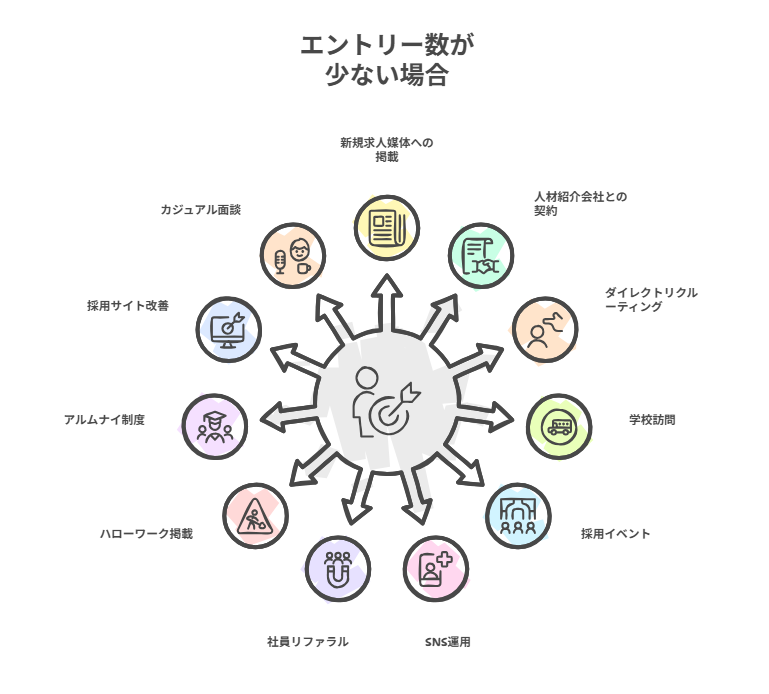

エントリー数が少ない場合の施策

■ 新規求人媒体への掲載

即効性:◯

費用:△

工数:◯

現在利用している求人媒体での反応が鈍くなってきた場合や、そもそも母集団の属性と合っていないと感じる場合には、新たな媒体への掲載を検討するのが効果的です。たとえば、若年層向け、ハイクラス層向け、業界特化型など、より自社のターゲットに近いデータベースを持つ媒体に掲載することで、これまでリーチできなかった層にアプローチできます。掲載後すぐに反応が得られることもありますが、媒体との相性や求人内容の調整も重要で、多少の時間と工数がかかる点は踏まえておくべきです。

■ 人材紹介会社契約・関係強化

即効性:◎

費用:△

工数:◎

即効性の高い施策として、エージェントとの契約・連携強化は非常に有効です。新たに契約することで紹介ルートが広がるだけでなく、既存のエージェントに対しても、自社の採用要件や魅力を改めて丁寧に伝えることで、紹介の質を高めることができます。特に「即戦力で自社にマッチした人材をすぐに集めたい」という場面では、即戦力人材のデータベースを持つ紹介会社は頼れる存在です。ただし、成果報酬の金額が高いため、費用対効果のバランスは慎重に見極める必要があります。

■ ダイレクトリクルーティングの実施

即効性:◯

費用:◯

工数:△

自社から欲しい人材に直接アプローチできるダイレクトリクルーティングは、「攻めの採用手法」として近年注目されています。媒体を通じて、条件に合う候補者を検索し、スカウトメッセージを送ることで、自社に関心を持っていなかった潜在層にリーチできます。ただし、検索条件の設計やメッセージ文面の工夫が成果を左右するため、ある程度の運用ノウハウと時間的リソースが必要です。効果を出すためには、属人的にならずPDCAを回す体制構築も欠かせません。

■ 学校訪問の実施

即効性:△

費用:◎

工数:△

特に新卒や第二新卒層の採用を強化したい場合には、学校訪問も一つの有効な打ち手です。キャリアセンターへの求人票提出だけでなく、実際に大学や専門学校を訪問して担当者との関係性を築くことで、より継続的に候補者に接点を持つことができます。ただし、訪問のアポイント取得や資料準備、スケジュール調整などに一定の工数がかかるうえ、応募につながるまでに時間を要することも多いため、即効性はあまり高くありません。中長期的な施策として検討すると良いでしょう。

■ 採用イベント・座談会の開催

即効性:◯

費用:◯

工数:△

自社の魅力を直接伝える機会として、採用イベントや座談会は非常に有効です。応募前の段階で候補者と双方向のコミュニケーションが取れるため、志望度の高い母集団を形成しやすくなります。特に、現場社員の登壇やリアルなエピソード共有などは、候補者に「働くイメージ」を持たせるのに効果的です。一方で、イベントの企画・準備・集客には一定の手間がかかるため、短期間で大量に応募を獲得したい場合には単独ではやや非効率となる可能性もあります。他施策と併用するのが現実的です。

■ SNS運用(LinkedIn、X、Instagram)

即効性:△

費用:◎

工数:◯

SNSを活用した情報発信は、特に中途層や若年層に対して、自社の文化や雰囲気を伝えるのに適しています。フォロワーを通じて自然に企業の存在や取り組みが広がるため、広告とは異なる接点が生まれやすいのが特徴です。ただし、日々の発信やコンテンツ設計にはある程度の運用スキルと継続力が求められ、即効性という意味ではやや弱めです。費用をかけずにできる分、成果につなげるには地道な取り組みが必要になります。

■ 社員リファラル制度の実施

即効性:◯

費用:◯

工数:◯

社員の紹介を通じた採用、いわゆるリファラルは、信頼性が高くミスマッチも起こりにくい手法です。紹介者との関係性が前提となるため、エントリー後の離脱も少なく、選考への進捗率も高い傾向があります。制度としてしっかり設計し、報奨金や感謝の表現などインセンティブを整えることで、全社的な巻き込みが期待できます。一方で、紹介が生まれるかどうかは社員の自発性に依存するため、応募数を一気に増やす即効性は限定的です。

■ ハローワーク掲載

即効性:△

費用:◎

工数:◎

ハローワークは無料で求人を掲載できるため、費用を抑えつつ一定の応募を得ることが可能です。特に地域密着型の職種やミドル層の採用には適しています。ただし、掲載までにやや手続きが必要で、職種によっては反応が鈍いケースもあります。また、求職者層の属性が偏っているため、自社のターゲットとの親和性を確認しつつ、他の手法と並行して使うのが現実的です。

■ アルムナイ制度の導入

即効性:△

費用:◎

工数:◯

一度退職した元社員(アルムナイ)に再びアプローチする施策は、信頼関係がすでにある分、短期間でのリターンが見込める点が魅力です。特に、組織が拡大したり、ポジションが変わったりしたタイミングでは、再入社の可能性が高まることもあります。社内に一定のアルムナイリストがある場合は、早期に動き出せる点も強みです。ただし、リストアップや、定期的な連絡・接点取りなどにやや時間がかかるため、即効性は低く、中期的な打ち手として設計する必要があります。

■ 採用サイト改善

即効性:△

費用:◯

工数:◯

自社の採用サイトは、すべてのチャネルの「受け皿」としての役割を担っており、その内容次第でエントリー数や質に大きな差が出ます。たとえば、採用メッセージの明確化、社員インタビューの追加、応募動線の整理などを行うだけでも、CVR(コンバージョン率)が改善されることがあります。ただし、改善内容によっては制作費やディレクション工数がかかるほか、サイトに着地させるための導線を整える必要もあるため、継続的な運用を前提とした中期的施策と捉えるべきです。

■ カジュアル面談の導入

即効性:◯

費用:◎

工数:◯

「いきなり応募はハードルが高い」と感じている候補者との接点として、カジュアル面談は非常に有効です。選考ではなく、あくまで情報交換や会社理解の場とすることで、エントリーの背中を押しやすくなります。特に潜在層の獲得や、今すぐ転職を考えていない層へのアプローチに向いており、導入ハードルも比較的低めです。ただし、要件に合っていない候補者が来た場合にも面談を実施する必要がある点がネックです。面談担当者の負荷や、面談後の適切なフォロー体制を整える必要があります。

書類選考の通過率が低い場合の施策

■ 求人票の見直し

即効性:◎

費用:◎

工数:◯

書類選考の通過率が低い場合、まず最初に見直したいのが求人票の内容です。実際には必要ない要件が“必須条件”として記載されていたり、仕事内容や魅力が曖昧で、候補者に正しく伝わっていなかったりするケースは少なくありません。通過してほしい層に届くような言葉選びや、不要なハードルを下げるだけでも、応募の質が大きく変わることがあります。媒体によっては求人票のテンプレートや項目に制限があるため、自社採用サイトとの連動や、媒体ごとの最適化も併せて行うのが効果的です。

■ 要件・ペルソナの見直し

即効性:◯

費用:◎

工数:△

ターゲット像が曖昧なまま採用活動を続けていると、応募が集まっても「誰も通らない」という状況に陥りがちです。実際に通過している・していない候補者の傾向を分析しながら、改めて「どんな経験・スキル・志向を持った人が活躍しそうか」を整理し直すことで、現実的でズレのない採用要件に落とし込むことができます。現場とのすり合わせが必要にはなりますが、ここがブレているとすべての施策が空回りするため、重要な見直しポイントです。

■ 媒体データベースと要件のマッチ度を再確認

即効性:◯

費用:◎

工数:◯

どれだけ求人票を改善しても、そもそも掲載している媒体と自社の採用要件がマッチしていない場合、書類通過率の改善は期待できません。たとえば、経験の豊富さを求めているのに若年層主体の媒体を使っていたりすると、質の高い応募にはつながりにくくなります。各媒体の会員属性やスカウト対象のデータ傾向などを定期的に確認し、要件に合致したチャネルで発信できているかを見直すことが大切です。

■ エージェントとの連携強化

即効性:◯

費用:◎

工数:△

よくあるのが、「人材要件」「通過した人の傾向」「NGになった人の共通点」などのフィードバックが不足しており、エージェント側が精度の高い提案ができていないケースです。選考結果だけでなく、なぜ落ちたのか・なぜ通ったのか・落ちた場合はあと何があれば通っていたのか、といった背景情報まで共有することで、紹介の質は格段に上がります。また、密なコミュニケーションでエージェント担当者の意欲も向上していきます。媒体と異なり“質”で勝負するチャネルだからこそ、連携の密度が成果に直結します。

■ スカウトの検索条件・文面の見直し

即効性:◯

費用:◎

工数:◯

ダイレクトリクルーティングを行っている場合、書類選考の通過率が低い背景には、検索条件やスカウト対象の設定、文面に問題があるケースもあります。検索条件が広すぎると質が落ち、狭すぎると候補者が枯渇します。また、送る文面やタイミングによっても返信率・通過率は大きく変動します。まずは過去のスカウト通過データを振り返り、どんな条件・文面・タイミングで効果が出ているのかを分析し、PDCAを回していくことが重要です。

一次~最終面接の辞退・不合格が多い場合の施策

■ 面接官トレーニングの実施

即効性:△

費用:◯

工数:△

面接での不合格や辞退が多発している場合、まず疑うべきは“面接官の品質”です。評価のばらつきがあったり、見極めに偏りがあったりすることで、本来合っていたはずの候補者を見逃してしまうケースや、反対に本来序盤の選考で落とすべき候補者を通過させてしまうケースは多くあります。また、話し方や質問の仕方によって、候補者が不安や不快感を感じて辞退するということもあります。面接官トレーニングでは、評価項目の理解、構造化された質問の仕方、魅力付けの話法などを身につけてもらうことが目的で、面接全体の質を底上げする重要な基盤施策です。

■ 面接の魅力付け要素強化

即効性:◯

費用:◎

工数:◯

面接を単なる“選抜の場”として設計していると、辞退はなかなか減りません。候補者側からすれば、「この会社に行きたい」と思えるかどうかの重要な判断材料でもあるため、見極めと同時に“惹きつけ”の要素を組み込むことが求められます。たとえば、面接の冒頭で会社のビジョンや成長戦略を共有したり、現場の具体的な挑戦やカルチャーを紹介したり、逆質問でマイナスな要素の伝達と合わせてフォローを徹底することで、志望度は確実に上がります。面接官が一方的に質問するだけで終わっていないか、ぜひ見直してみるべきポイントです。

■ 評価基準の見直し

即効性:◯

費用:◎

工数:◯

面接ごとの合否判断に一貫性がない、もしくは通過率が極端に低い場合には、評価基準そのものに問題があることがあります。「なぜこの人を通したのか」「なぜこの人を落としたのか」という基準が属人的だったり、評価観点が現場ごとに異なっていたりすると、見極めの精度もばらつきます。そこで、ペルソナに基づいた評価項目の明文化や、一次・二次・最終で見るポイントの分担設計を行うことで、選考精度と通過率が同時に改善されます。

■ 選考リードタイムの短縮

即効性:◎

費用:◎

工数:△

せっかく面接まで進んだ候補者が他社に決まってしまう、その背景には選考スピードの遅さが関係していることが少なくありません。たとえば、面接から合否連絡までが3〜4営業日空いていると、その間に候補者の気持ちが冷めたり、他社からオファーが届いたりします。選考リードタイムを短縮するためには、面接日程の即時調整、合否連絡の即日化、SlackやLINEなどスピーディな連絡手段の併用など、体制全体を見直す必要がありますが、それだけの価値は十分にあります。

■ 面接官と目線のすり合わせ

即効性:◎

費用:◯

工数:◯

同じ会社であっても、面接官ごとに評価基準が違ったり、求める人物像がズレていたりすると、候補者にとっては「何を評価されているのか分からない」「一次と二次で話すことが全然違う」といった違和感につながります。これが、通過率の低下だけでなく、辞退の引き金にもなります。そのため、面接開始前に面接官同士で「この候補者をどの観点で見るか」や「このポジションにおいて何が重要か」をすり合わせる時間を持つことは、非常に重要なステップです。小さな取り組みですが、面接体験の質が大きく変わります。

内定辞退が多い場合の施策

■ 内定者フォロー面談の実施

即効性:◎

費用:◎

工数:◯

内定を出した後、そのまま放置してしまうと、候補者の気持ちは徐々に冷めてしまい、辞退につながるリスクが高まります。他社と並行で選考を受けている場合や、不安要素が解消されていないまま内定を受け取った場合、放置は致命的です。特に新卒採用では、内定から入社までの期間が長いため、内定承諾後の辞退も少なくありません。こうした事態を防ぐためには、内定通知後に早いタイミングでフォロー面談を実施し、疑問点を解消したり、再度自社の魅力を伝えたりすることが非常に効果的です。形式ばらず、フラットに話せる場として設計することで、候補者との信頼関係が深まり、辞退率の低下に直結します。

■ 現場社員・経営陣との追加面談や座談会の実施

即効性:◎

費用:◯

工数:△

内定者が辞退する背景には、「この会社で本当に働くイメージが持てない」という不安が存在するケースが多くあります。その不安を払拭するのに有効なのが、実際に一緒に働く現場社員や、会社の方向性を語れる経営層との追加面談・座談会の場を設けることです。リアルな業務内容、職場の雰囲気、組織のカルチャーに触れてもらうことで、自分がその中で働く姿を具体的にイメージしやすくなり、他社との比較検討でも有利に働きます。オファーの“納得感”を高めるための重要な打ち手です。

■ 採用競合との比較した条件面の見直し

即効性:◯

費用:△

工数:△

候補者が辞退する理由として一定数あるのが、「他社の条件のほうが魅力的だった」という明確な比較負けです。ここで重要なのは、年収だけではなく、福利厚生・勤務スタイル・評価制度・キャリアパスなどを含めたトータルパッケージで自社の立ち位置を把握すること。競合との違いを把握した上で、条件を改善するだけでなく、その条件の“伝え方”を変えるだけでも候補者の印象は大きく変わります。相場感や業界の採用動向を意識しながら、他社に勝てる訴求ポイントを再整理し、場合によってはオファー年収を調整することが求められます。

■ オファー面談の強化

即効性:◎

費用:◎

工数:◯

内定通知は、選考の終わりではなく、むしろ「最後の勝負所」です。ここでしっかり惹きつけができているかどうかが、内定承諾の可否を大きく左右します。オファー面談では、ただ条件を読み上げるのではなく、「なぜこの条件なのか」「なぜこのポジションを任せたいと思ったのか」といった、候補者一人ひとりに合わせたメッセージを添えることが重要です。自分が見てもらえている、期待されているという実感が生まれれば、他社よりも選ばれる可能性は一気に高まります。

■ 内定辞退理由のヒアリング

即効性:◯

費用:◯

工数:◯

内定辞退が発生してしまった場合、その理由をしっかりとヒアリングし、データとして蓄積していくことが、次の対策につながります。どのタイミングでなぜ志望度が上下したのかを聞くことで、「条件面の差」なのか、「対応スピード」なのか、「志望度が低かった」なのかといった傾向を把握できるため、的外れな施策を避けられます。本人に直接聞くのが難しい場合は、フォームを活用したり、エージェント経由で確認したりする方法も有効です。辞退を“残念な出来事”で終わらせず、改善のきっかけとして活用する姿勢が重要です。

■ 内定者向けコンテンツ作成

即効性:◯

費用:◯

工数:△

内定承諾までの間に候補者の気持ちが揺れるのは自然なことですが、その間に「会社の魅力」に継続的に触れてもらえる仕組みがあるかどうかが、辞退を防ぐ鍵になります。たとえば、現場社員の紹介動画、働き方やキャリア支援の具体例、先輩社員からのメッセージなど、候補者の不安や疑問に先回りして答えるようなコンテンツを用意することで、「この会社なら大丈夫そう」と思ってもらいやすくなります。営業活動における“ナーチャリング”と同じ発想で、内定者フォローにも情報設計が欠かせません。

まとめ

採用施策は数多くありますが、重要なのは「自社の課題に合った打ち手」を選ぶことです。

課題が見えないまま手法に頼っても、思うような成果にはつながりません。

まずは、選考フェーズごとに「どこで離脱・ミスマッチが起きているか」を見える化すること。

そのうえで、課題に応じた施策を選び、優先順位をつけて取り組むことが、採用成功への第一歩です。

アールナインでは、15年770社以上の採用支援実績をもとに、採用戦略の立案から、媒体運用・スカウト・面接調整までを一気通貫で支援する採用代行サービス「人事ライト」を提供しています。

「どのような採用施策を打つべきか分からない」「何から始めればいいかわからない」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事の監修者:

1999年青山学院大学経済学部卒業。株式会社リクルートエイブリック(現リクルート)に入社。 連続MVP受賞などトップセールスとして活躍後、2009年に人材採用支援会社、株式会社アールナインを設立。 これまでに2,000社を超える経営者・採用担当者の相談や、5,000人を超える就職・転職の相談実績を持つ。