採用代行(RPO)とは?委託できる業務やメリット、注意点など徹底解説

公開日: 2024年11月11日 | 最終更新日: 2025年12月07日

「採用担当者のリソースが足りない」「採用のノウハウがなく、ミスマッチが起きている」

少子高齢化による労働不足の減少が叫ばれる今、多くの企業がこのような採用課題を抱えています。そんな中、解決策として注目されているのが、採用に関する業務を外部の専門企業に委託する採用代行(RPO:Recruitment Process Outsourcing)です。

この記事では、「採用代行とは何か?」という基本的な疑問から、委託できる業務内容、メリット・デメリット、料金相場、失敗しない選び方まで、採用代行に関する情報を網羅的に解説します!

採用代行(RPO)とは?

RPOとは、「Recruitment Process Outsourcing(リクルートメント・プロセス・アウトソーシング)」の略語であり、企業が社内で行っていた採用に関わる業務を外部パートナーに委託する行為を指します。

日本では「採用代行」や「採用アウトソーシング」と呼ばれることもあります。人材採用に関する様々な業務を専門のプロフェッショナルに任せられます。

なぜ今、採用代行が注目されるのか?

近年、採用代行を利用する企業が増加傾向にあります。少子高齢化や売り手市場の加速により、企業が必要な人材を確保する難易度が高まる一方で、採用手法も多様化し、従来のやり方だけでは適切な人材を確保しにくくなっています。

そのため、採用の専門知識や豊富な経験を持つプロフェッショナルに一部の業務を委託し、効率的な採用を実現したいと考える企業が増えているのです。

特に、新型コロナの影響で採用活動のオンライン化やデジタル化が進んだことで、これまで以上に採用の工数管理や進捗の透明化が求められています。採用にリソースを割けない企業でも、優秀な人材を効果的に確保できる手段として、採用代行の利用はますます注目されています。

採用代行と他のサービスとの違い

採用活動を支援するサービスには、採用代行の他に「人材派遣」や「人材紹介」「採用コンサルティング」などがあります。それぞれのサービスとの違いを理解し、自社の課題に合ったものを選びましょう。

採用代行と人材派遣との違い

人材派遣は、派遣会社から派遣されたスタッフが企業で業務を行い、企業が日々の業務指示を直接出せる仕組みです。指揮命令権が派遣先企業にあるのが特徴で、進め方を細かくコントロールしたいときに適しています。

一方で、採用代行は、採用活動全体を外部に任せる形です。作業内容や人材の管理はすべて委託先の代行会社が担当し、企業が直接業務の指示を出すことはありません。指揮命令権は委託先の代行会社にあります。

採用代行と人材紹介との違い

人材紹介は、企業が求める人材を紹介会社が見つけて候補者として紹介するサービスです。採用が決定した際に成功報酬を支払うのが一般的です。紹介会社は、面接日程の調整や入社条件の交渉など、候補者に関する手続きをサポートしますが、その対象は自社が紹介した候補者に限られます。

一方、採用代行は、採用プロセス全体のサポートが可能です。応募者全員の進捗管理や求人媒体の運営なども含め、企業の採用活動全体を支援します。採用の成否にかかわらず、業務

量に応じた費用が発生します。

H3:採用代行と採用コンサルティングとの違い

採用コンサルティングは、企業の採用課題を分析し、戦略の立案や採用ブランディングの強化、選考プロセスの改善提案など、アドバイスや計画策定を主に行うサービスです。

採用代行が採用業務の「実行(実務)」をメインとするのに対し、採用コンサルティングは「戦略・計画策定」に特化している点が大きな違いです。ただし、採用代行サービスの中には、コンサルティング領域までカバーするものも多く存在します。

採用代行で依頼できる業務内容

採用代行では採用にまつわる様々な業務を任せることができます。具体的にどんなことを依頼できるのか、その内容をご紹介します。

採用計画・戦略の策定

採用成功の鍵は、精度の高い採用計画にあります。「退職者が出たから補充する」といった場当たり的な採用では、ミスマッチが起こりがちです。

採用代行サービスでは、事業計画や現場のニーズをヒアリングし、「どのようなスキルや人物像が必要か」を明確化。市場の動向や競合の状況も踏まえ、戦略的な採用計画の策定を支援します。

母集団形成(求人媒体運用・エージェント対応)

「求人を出しても応募が集まらない」という課題は多くの企業が抱えています。

採用代行では、ターゲットに合わせた求人媒体の選定や魅力的な求人票の作成、スカウトメールの送信などを通じて、質の高い母集団形成をサポートします。また、複数の人材紹介エージェントとのやり取りを一括して代行し、推薦の質と量を向上させることも可能です。

選考プロセス(書類選考・面接)

応募者が集まった後の選考プロセスも委託できます。

事前にすり合わせた採用要件や評価基準に基づき、プロの視点で客観的に書類選考や一次面接を実施します。採用担当者は最終面接などの重要な選考フェーズに集中できます。面接日程の調整や合否連絡といった煩雑な業務も任せられます。

応募者管理・コミュニケーション

採用プロセスにおける応募者との円滑なコミュニケーションは、選考辞退を防ぐ上で非常に

重要です。問い合わせへの対応、面接の案内、合否連絡などを迅速かつ丁寧に行い、候補者

の入社意欲を維持・向上させます。採用管理システム(ATS)を活用し、応募者情報を一元

管理することも可能です。

内定者フォロー・研修

採用活動は内定を出して終わりではありません。内定辞退を防ぎ、スムーズな入社を促すための内定者フォローも重要な業務です。

内定者懇親会の企画・運営や、入社前研修の実施などを通じて、内定者の不安を解消し、入社への期待感を醸成します。

採用代行を導入するメリット

採用代行を導入することで、企業は多くのメリットを得ることができます。ここでは代表的な 3 つのメリットを紹介します。

メリット 1:コア業務に集中できる

採用担当者の人手が足りない企業は多いです。

そこで採用代行を利用すれば、日程調整や応募者対応などのノンコア業務を委託でき、採用担当者は面接や採用戦略の策定といったコア業務に集中できます。

メリット 2:採用の質が向上する

採用代行サービスを利用すると、採用の専門家の知識と経験が活用できます。単なるマンパワーの補充ではなく、採用の戦略やターゲット、選考プロセスの見直し、進捗管理などを一緒に行ってくれるので、採用プロセス全体の歩留まりが改善し、結果として採用の質の向上が期待できます。

メリット 3:採用コストを最適化できる

採用代行はコストの削減にも寄与します。新たに採用担当者を採用する場合、人件費や教育コストがかかりますが、採用代行なら必要な期間だけ専門家をチームに加えられます。また、無駄な業務の見直しを行なって採用活動を効率化することで、採用全体にかかるコストを最適化できることもあります。

採用代行を導入するデメリット

多くのメリットがある一方で、採用代行の導入にはデメリットも存在します。事前に理解し、対策を講じましょう。

デメリット 1:社内にノウハウが蓄積しにくい

採用業務を完全に外部に委託してしまうと、自社で採用活動を経験する機会が減り、面接スキルや採用市場の知見といったノウハウが社内に蓄積されにくくなります。

将来的に採用を内製化したい場合は、代行会社と定期的にミーティングを行い、評価基準や選考プロセスについて積極的に学ぶ姿勢が求められます。

デメリット 2:情報共有不足によるミスマッチ

代行会社との間で、求める人物像や企業の文化、価値観といった情報共有が不足していると、認識のズレが生じ、採用のミスマッチにつながる可能性があります。

業務を丸投げにするのではなく、自社の採用チームの一員として密に連携し、こまめな情報共有を心がけることが成功の鍵です。

デメリット 3:外部委託のコストが発生する

当然ながら、採用代行の利用には費用がかかります。

自社で採用担当者を雇用する人件費と比較検討することも重要ですが、採用の質向上やミスマッチ防止による長期的なコスト削減効果も考慮に入れる必要があります。費用対効果を総合的に判断することが大切です。

採用代行が向いている企業の特徴

採用代行を積極的に利用すべき企業の特徴は以下の通りです。もし、これらの特徴に当てはまる場合、採用代行を前向きに検討すべきでしょう。

- 事業が急成長中:急速な事業拡大に伴い、多数の人材を迅速に確保する必要がある企業。スタートアップやベンチャーに多い。

- 人事部門が小規模/ない:内部リソースが限られ、人事担当者が少ないため、採用業務を効率的に進めるのが難しい企業。

- 採用業務に時間を割けない:担当者が兼務や時短勤務であるため、採用業務に時間をさけず、業務がまわっていない企業。

- 繁忙期に採用ニーズが集中する:特定の時期に大量の人材を採用したり、大量の選考を行ったりするう必要がある企業。大手企業に多い。

- 専門知識が必要な職種を募集している:エンジニア採用など、特定の専門知識が必要な人材を見つけるのが難しい企業。

- 採用ノウハウが不足している:採用に知見のあるメンバーがおらず、担当者の感覚や過去の慣習にならって採用している企業。

- 採用プロセスの歩留まりが悪い:何かしらの理由で候補者からの辞退が多く、採用実績が目標を大きく下回っている企業。

- 採用の質を向上させたい:自社に合った人材が採用できず(わからず)、採用がうまくいっていないと考えている企業。

- 採用コストを削減したい:採用にかけられるコストが限られ、人件費を抑えたい企業。無駄な出費があると感じている企業。

これらの特徴を持つ企業は、採用代行の利用によって多くのメリットを享受できる可能性が

高いです。

採用代行サービスの料金相場と費用形態

採用代行の料金は、委託する業務範囲や契約形態によって大きく変動します。ここでは、主な料金形態と費用を検討する際のポイントを解説します。

主な料金形態(月額固定・従量課金・成果報酬)

採用代行の料金形態は、主に 3 つのタイプに分けられます。

| 料金形態 | 特徴 | 費用相場 |

|---|---|---|

| 月額固定型 | 毎月一定の料金で、契約範囲内の業務を依頼できる。予算管理がしやすい。 | 10万円〜100万円以上/月 |

| 従量課金型 | 面接1件、スカウト送信100通など、業務量に応じて費用が発生する。 | 面接:1万円〜/件スカウト:数万円〜/月 |

| 成果報酬型 | 採用が成功した場合にのみ費用が発生する。人材紹介に近い形態。 | 採用者の年収の20〜35% |

費用を試算する際のポイント

採用代行の費用を検討する際は、表面的な金額だけでなく、以下の点を考慮しましょう。

- 依頼したい業務内容を明確にする:どの業務をどこまで任せたいのかを具体的にすることで、正確な見積もりが可能になります。

- 自社対応した場合と比較検討する:採用担当者の人件費や、採用活動にかかる見えないコスト(管理費など)も考慮して、費用対効果を判断しましょう。

- 見積条件を詳細に確認する:基本料金に含まれるサービス範囲や、追加料金が発生するケースなどを事前にしっかり確認しておくことがトラブル防止につながります。

採用代行(RPO)を依頼する際の注意点

採用代行(RPO)を依頼する際の注意点について解説していきます。

費用の試算をしっかりと行う

採用代行は、一連の採用活動の代行を依頼することもできれば、プロセスの一部だけを依頼するなど、個社の状況に応じたカスタマイズが可能で、費用は業務内容によって変動します。採用ボリュームや期間などによっても変わるため、「どの程度の費用が必要となるか」は一概にはいえません。

他社の事例はあくまで参考として、以下の 3 つのポイントに注意しつつ、採用代行会社と相談しながら見積もりを確認しましょう。

- 依頼したい業務内容を明確にする:業務範囲やボリューム、期間、求める品質など

- 自社対応した場合と比較し検討する:人員の管理費など見えないコストも鑑みる

- RPO 事業者の見積条件を確認する:従量課金などもあるため

業務範囲と責任の明確化

業務範囲のカスタマイズ性は、アウトソーシングのメリットではありますが、依頼する範囲と責任は明確にしておく必要があります。あいまいな部分を残してしまうと、思わぬトラブルが起きてしまうこともあります。

採用業務は個人情報を取り扱う場面が多くあります。情報や書類の取り扱いや情報連携などについてもフローをきっちりと決めておきましょう。

また、書類のスクリーニングや面接代行など選考を行う場合、選考基準や募集要項の認識が合っていることが重要です。スクリーニングの精度が低いと感じたら、適宜話し合いすり合わせを行いましょう。任せきりにしたせいで期待した成果がでない、といった事態が起きないように注意が必要です。

社内状況との親和性を見極める

企業には社内ルールが存在します。企業文化的なルールもあれば、セキュリティポリシーなどの規則もあるため、それに従ってもらえるかどうかは大切なポイントです。

また社内の体制や各種書類の管理方法、業務のフローがうまくマッチするかを採用代行ベンダーと確認しましょう。業務開始後にトラブルとならないよう契約前に認識を合わせておく必要があります。

アウトソーシングを機に採用フローを見直すケースもあるので、自社にあった採用フローを事業者と共に作ることも検討してみてもよいでしょう。

定期的に進捗やアウトプットを確認する

委託といえども、社内の関係者は採用状況の進捗を把握しておくべきです。定期レポートのチェックやミーティングを実施し、活動内容をしましょう。

また、アプトプットが期待したものかどうかも特に初期段階ではチェックが必要です。業務を手放し、工数削減などを実現しつつも、要所を抑えて、状況によっては軌道修正をかけることで、理想的な採用活動体系を築けます。

採用代行サービスの選び方

自社に最適な採用代行サービスを選ぶためには、いくつかのポイントがあります。これらを事前に押さえておくことで、導入後の失敗を防ぎましょう。

ポイント 1:依頼したい業務範囲に対応しているか

まずは自社の採用課題を洗い出し、「どの業務を外部に委託したいのか」を明確にしましょう。

その上で、候補となる代行会社がその業務範囲に対応しているかを確認します。戦略立案から任せたいのか、面接や日程調整などの実務だけを依頼したいのかによって、選ぶべきサービスは異なります。

ポイント 2:自社の業界・職種に実績があるか

採用の難易度やポイントは、業界や職種によって大きく異なります。特に専門職の採用では、その分野に関する知識や理解が不可欠です。

代行会社のウェブサイトで導入事例を確認し、自社と同じ業界や職種での採用支援実績が豊富かどうかをチェックしましょう。

ポイント 3:コミュニケーションが円滑に取れるか

採用代行は、単なる業務委託先ではなく、採用成功を目指すパートナーです。

定期的なミーティングの設定や、チャットツールでの迅速な連絡など、コミュニケーションが円滑に取れる体制が整っているかを確認しましょう。担当者との相性も重要な要素です。

採用代行を導入する際の流れと注意点

採用代行の導入を成功させるためには、計画的なステップといくつかの注意点を押さえておくことが大切です。

ここでは、一般的な導入の流れと、特に気をつけるべきポイントを解説します。

導入までの 4 ステップ

1. 問い合わせ・ヒアリング

まずは複数の代行会社に問い合わせ、自社の採用課題や要望を伝えます。この段階で、

各社の対応や専門性を比較検討します。

2. 提案・見積もり

ヒアリング内容に基づき、代行会社から具体的なサービス内容と見積もりが提案されま

す。業務範囲や料金体系を詳細に確認しましょう。

3. 契約・キックオフミーティング

契約を締結した後、プロジェクトの成功に向けてキックオフミーティングを行います。

求める人物像や選考基準、コミュニケーション方法など、詳細なすり合わせを行います。

4. 運用開始・定期的なレポーティング

すり合わせた内容に基づき、運用が開始されます。定期的なレポートやミーティングを

通じて進捗状況を確認し、必要に応じて改善を図っていきます。

注意点 1:業務範囲と責任の所在を明確にする

業務範囲をカスタマイズできることは、アウトソーシングのメリットではありますが、依頼する範囲と責任の所在は契約前に明確にしておく必要があります。あいまいな部分を残してしまうと、思わぬトラブルが起きてしまうこともあります。

また、書類のスクリーニングや面接代行など選考を行う場合、選考基準や募集要項の認識が合っていることが重要です。

注意点 2:定期的に進捗状況を確認する

委託といえども、採用活動のオーナーは自社です。定期レポートのチェックやミーティングなどにより、活動内容を確認していくことが望ましいです。

また、アウトプットが期待したものかどうかも特に初期段階ではチェックが必要です。業務を手放し、工数削減などを実現しつつも、要所を抑えて、状況によっては軌道修正をかけることで、理想的な採用活動体系を築くことができます。

採用代行の成功事例

ここでは実際に弊社の採用代行を利用して、採用活動の改善に成功した企業の事例を紹介します。

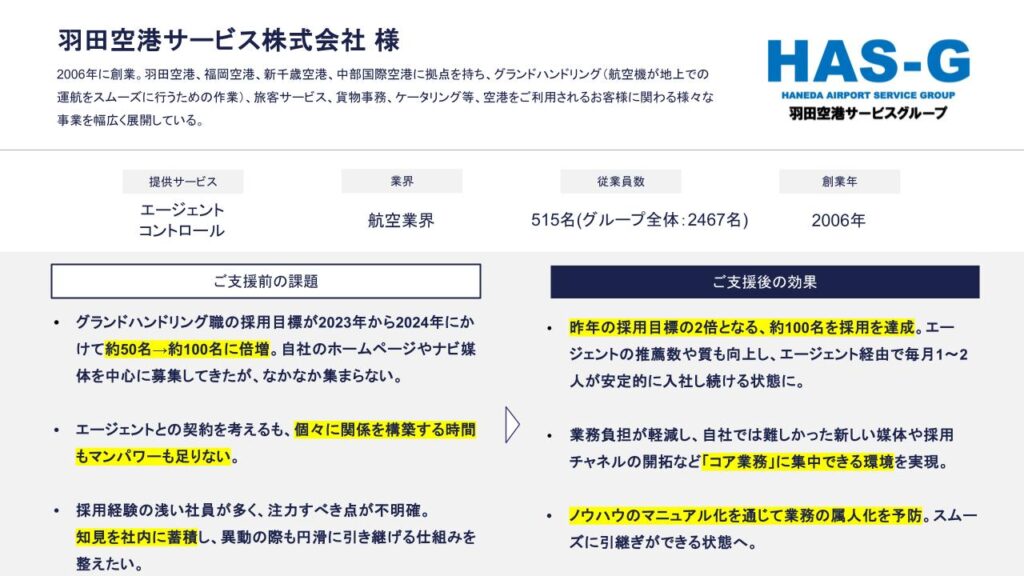

【事例1:羽田空港サービス株式会社様】2倍の採用目標達成!グランドハンドリング職の採用を支えたエージェントとの関係構築

グランドハンドリング職の採用目標を昨年の約50名から約100名に倍増させる中、自社ホームページやナビ媒体での募集だけでは人材確保が難航。エージェントとの契約を検討するも、関係構築にかける時間やリソースが不足しており、採用経験の浅い社員が多いことから、重点的に取り組むべき課題も明確になっていませんでした。

アールナインの採用代行を活用し、エージェント対応を代行することで、エージェントからの推薦数や質を向上させ、エージェント経由で毎月1~2人が安定的に入社する体制を確立。採用目標の約100名を達成することができました。

これにより、業務負担が軽減され、自社では難しかった新しい媒体や採用チャネルの開拓に注力できる環境が整いました。また、ノウハウのマニュアル化を進めることで、業務の属人化を防ぎ、異動時にもスムーズな引き継ぎが可能な体制を構築しました。

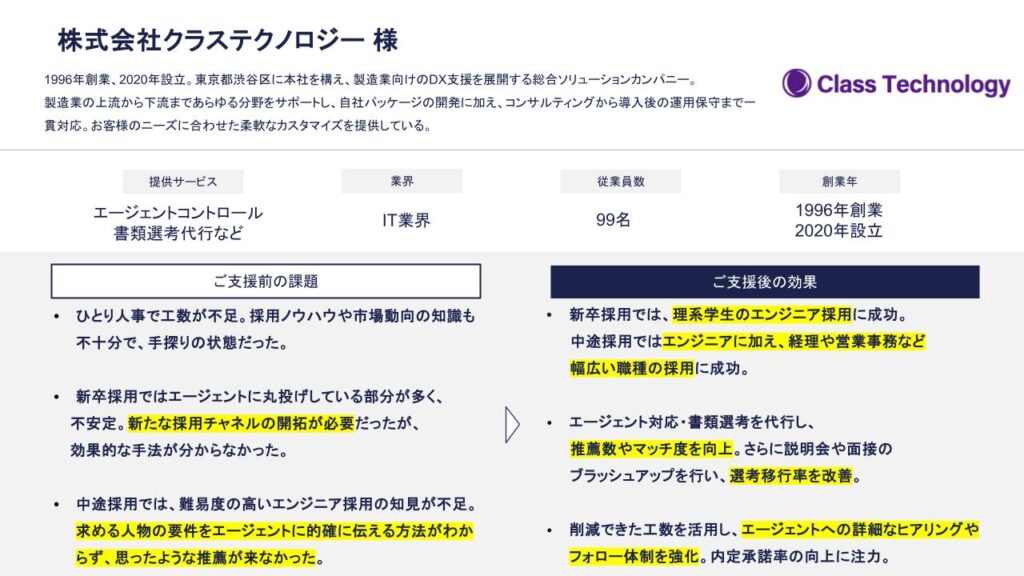

【事例2:株式会社クラステクノロジー様】「ともに採用を作るパートナー」ひとり人事、新卒・中途エンジニア採用に成功

従業員数100名程度の、製造業向けDX支援を展開する総合ソリューションカンパニー。人事は1名体制で工数が不足しており、採用ノウハウや市場動向に関する知識も十分ではなく、手探りの状態が続いていました。

新卒採用ではエージェントに依存している部分が多く、安定した運用ができていない状況でした。また、新たな採用チャネルの開拓が必要であるものの、どのような手法が有効か判断できずにいました。中途採用では、特にエンジニア採用に課題がありました。難易度が高いにもかかわらず、エージェントに求める人物像を的確に伝える方法が分からず、期待通りの推薦が得られない状態でした。

そこで、約3年にわたり、新卒・中途のエージェントコントロール、書類選考代行、定例ミーティングでの進捗確認や改善提案など、幅広くアールナインの採用代行を活用。説明会や面接のブラッシュアップにより選考移行率の改善を図るとともに、削減できた工数をエージェント対応に充て、ヒアリングやフォロー体制の強化にも取り組みました。その結果、内定承諾率の向上にもつながっています。

新卒採用では、理系学生のエンジニア採用に成功。中途採用では、エンジニアに加え、経理・営業事務など幅広い職種での採用にも成功しました。「常に親身に寄り添ってくれるため、単なる業務委託先ではなく、共に採用をつくり上げるパートナーのような存在」との声をいただいています。

「ともに採用を作るパートナー」ひとり人事、新卒・中途エンジニア採用に成功

アールナインの月額制採用代行「人事ライト」

アールナインは、月額制採用代行サービス「人事ライト」を提供しています。

- 人事担当者がおらず、経営者・役員が採用をしている

- 1人で人事を担当していて、リソースが足りない

- 専門職(管理職・エンジニアなど)の採用ノウハウがない

- ノンコア業務に忙殺されている

このような課題をお持ちの企業様に対し、専属の採用プロジェクトチームが戦略~実務まで伴走。貴社にピッタリの採用活動を実現します。

最短1カ月から契約可能です。採用活動にお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

会社説明資料&採用代行サービス「人事ライト」資料

会社説明資料&採用代行サービス「人事ライト」資料まとめ

本記事では、採用代行(RPO)の基本的な知識から、メリット・デメリット、料金相場、そしてサービスの選び方までを網羅的に解説しました。

採用代行は、リソース不足やノウハウ不足といった企業の採用課題を解決するための強力なソリューションです。専門家の力を借りることで、採用担当者はコア業務に集中でき、採用の質そのものを向上させることが可能

になります。

自社の課題を明確にし、本記事で紹介した選び方や注意点を参考に、最適なパートナーを見つけることが採用成功への第一歩です。ぜひ、採用代行の活用を検討し、企業の成長を加速させてください。

アールナインの採用代行なら、戦略から実務まで徹底サポートします。1,500 人以上の採用プロフェッショナルから最適なチームを編成し、最短 1 週間で支援を開始。15 年以上の実績とノウハウで、新卒・中途採用の課題を解決いたします。まずはお気軽にご相談ください。

この記事の監修者:

1999年青山学院大学経済学部卒業。株式会社リクルートエイブリック(現リクルート)に入社。 連続MVP受賞などトップセールスとして活躍後、2009年に人材採用支援会社、株式会社アールナインを設立。 これまでに2,000社を超える経営者・採用担当者の相談や、5,000人を超える就職・転職の相談実績を持つ。